朱標是怎麼死的?

朱元璋當時考慮能不能遷都西安,派朱標前去考察。

朱標考察西安后回京就病倒了,沒多久去世。

朱元璋在朱標去世后就不再提遷都的事情,一直到朱棣遷都北京。

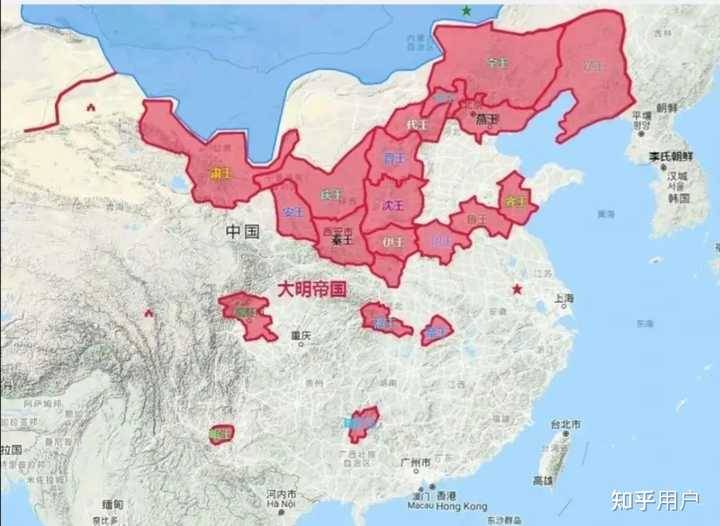

朱棣遷都北京也并沒有廢南京,而是雙首都制,南京也有一套政府班子。

明末最危急的時候,崇禎帝一直在暗示遷往南京,每次和大臣商議,除了李明睿,全都說圣上英明。

李明睿提出派太子到南京監國。給事中光時亨站出來說「靈武即位」

北上南下就是大明的一個政治策略,南京是一個重要備份,最后因為政治內斗斷送了一切。

中國王朝政權的根基就是控制耕地,擁有最好的耕地就擁有政權基礎。

大家看明朝的雙首都,能夠發現什麼?

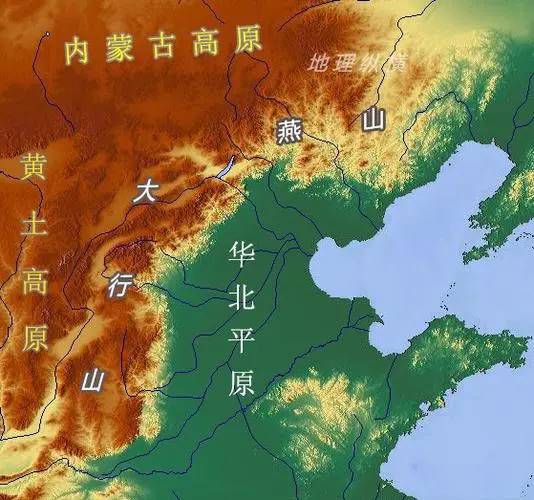

一南一北兩個首都,中間夾著的就是華北平原。

華北平原地勢平坦、河湖眾多、交通便利、經濟發達,中國政治、經濟、文化、交通中心。

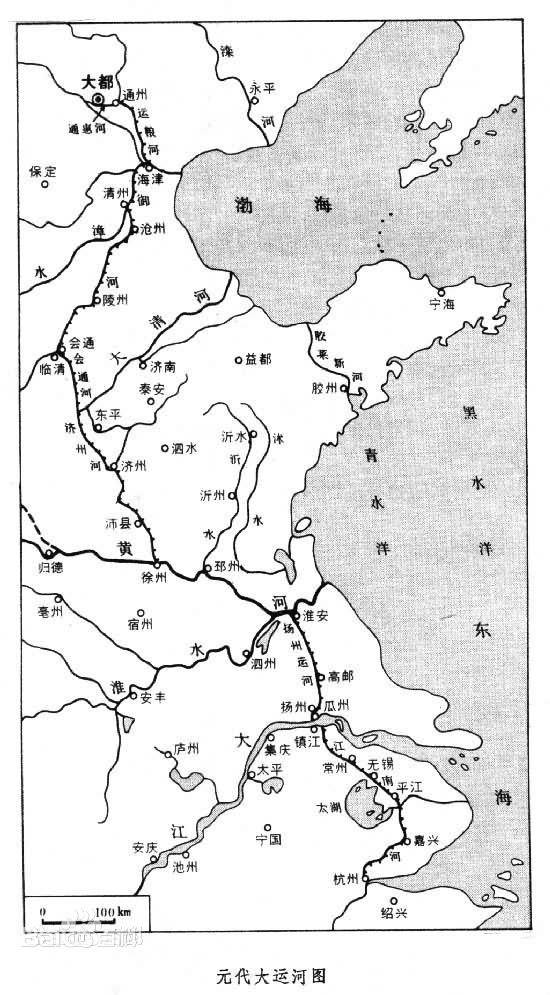

京杭大運河作為中國最大的內河運輸通道,就是橫貫華北平原。

當時的北元就是華北平原最大的威脅。所謂中原政權的存在的意義就是要首先確保華北平原不失。

這塊地一旦丟了,中原政權就沒有意義了,只能是茍延殘喘。參考南宋。

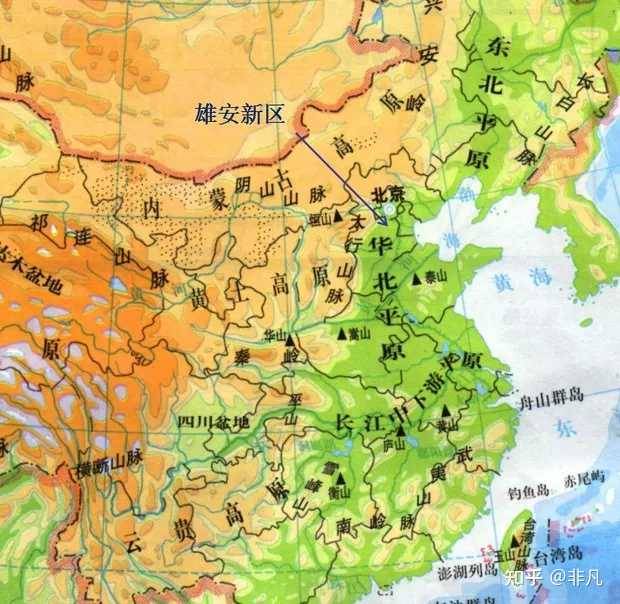

在農耕社會,保衛最好的耕地就是最高政治任務。朱元璋考慮首都北遷西安也有這個意圖。自己守住關中平原,朱棣守衛華北平原,南京控制長江中下游平原。

北元和后金對于華北平原的威脅太大了,關中平原尚在其次,而南京根本無力守護華北平原。

因此永樂遷都勢在必行。

另外一個原因就是明朝收復燕云十六州之時,實際上根基相當不穩。因為燕云十六州在此之前,漢人政權已經丟了400多年了。城頭無數次變換大王旗,也就是胡化相當嚴重。語言、民族習慣、生活風貌等等,很難將當地人看成是漢人。

如何鞏固漢人政權在當地的統治,全方位改造教育當地人,從思想上從新變成漢人,這是一個非常有意義的政治思想工作。

大明朝要守住華北平原的頭還是尾巴?

相對來說,長江中下游平原政權基礎非常穩定,沒有思想上的問題,漢人在這一區域就是主流。

你看現在整個華北地區的漢民族意識,你能說朱棣沒有功勞?

研究中國歷史不能只看一時一地,而是要以千年記。

要改造一塊已經丟了400多年的地方,這不是一件容易的事情。

明朝滅亡以后,清政府為什麼不敢實行滿化?甚至連這個名詞都沒有?

就是因為大明朝對于重建 華夏民族意識的功勞無雙。

這是以舉國之力從根上讓燕云十六州回歸中華。

這也可以說是中華國家民族意識建立的一個重要節點。

一時的強弱,短時間的經濟利益,都無法和統一民族文化意識相比較。

后者更為重要,是一個國家的基礎。

現在的整個華北平原以作為中國人自豪,和明朝天子守國門是息息相關的。

很多東西不是理所當然的,而是無數人的艱苦奮斗換來的。

朱棣就是華夏民族的大功臣。