順漢之「六國」已非恨秦之「六國」矣。

劉邦擊敗項羽時的天下局勢,表面上韓趙魏燕齊戰國諸雄紛紛復活,實際上看看各國君主便知根底。

韓王信,故韓襄王庶子,一度跟隨劉邦入漢中。

趙王張耳,本是魏國人,游俠出身,做過項羽封的常山王,後來投奔了劉邦。

魏王彭越,秦朝時在巨野澤做強盜,秦末拜為魏相國,劉邦以共擊項羽為條件允諾彭越為王。

燕王臧荼,秦末從楚救趙有功,楚漢戰爭中投降劉邦,劉邦即皇帝位后,臧荼叛漢被殺。

齊王韓信,不用多做介紹,後來很快又被徙封為楚王。

而拆分楚國另外分封的淮南王英布本是楚將,項羽封的九江王,亦是在楚漢戰爭中倒向劉邦;長沙王吳芮是最早響應農民起義的秦朝地方官,項羽封的衡山王,因為與張良交好而歸順劉邦。

可以看出很明顯的一點,除了韓王韓信出身王族,其他幾位都沒有舊六國的王族血統,甚至都算不上貴族,而且韓信得封韓王又一定程度上是因為長期追隨劉邦的功勞,與其出身關系幾分還很難說。這個現象所以重要,是因為秦末起義發生之后,六國貴族開展了轟轟烈烈的復國運動,其中的核心自然是要恢復各自諸侯國的王統,那便要擁立各國王族后裔為新的國君,方能稱得上復國,這一點范增在分析陳勝失敗的原因時講的很清楚:

今陳勝首事,不立楚后而自立,其勢不長。今君起江東,楚蜂午之將皆爭附君者,以君世世楚將,為能復立楚之后也。

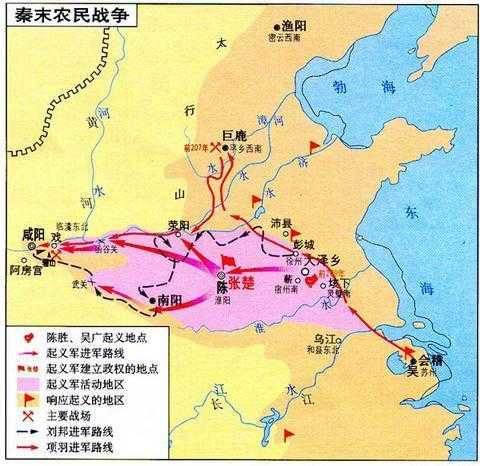

項梁確實聽從了范增的建議,從民間找到了楚懷王后裔熊心,擁立為楚王。不少諸侯國的王族都是如此被從民間尋出,一時形成六國復興之局面,歷史仿佛重回了戰國時代。

但為何到了劉邦時期,各國情形出現如此劇烈的變化?其中關鍵的逆轉在于項羽主持的分封。項羽雖然在秦末戰爭中立下赫赫戰功,但如果時代真的重回戰國,他只能繼續做楚國的將領,結果他架空熊心為義帝,自立為西楚霸王,盡管項氏為楚國強族,可在戰國諸侯的法統中是不能稱王的,最后項羽甚至暗中命人謀殺了義帝。可以說項羽是要否定秦末的六國復興運動,《史記》反映了項羽分封的內在精神:

項王欲自王,先王諸將相。謂曰:「天下初發難時,假立諸侯后以伐秦。然身披堅執銳首事,暴露于野三年,滅秦定天下者,皆將相諸君與籍之力也……」

項羽要以軍功為原則分封,就不能不否定六國復興的王族法統原則,甚至他說出「立諸侯后」不過權宜之計的話,這是他對軍功和力量的認識,太史公的評價很中肯:

及羽背關懷楚,放逐義帝而自立,怨王侯叛己,難矣。自矜功伐,奮其私智而不師古,謂霸王之業,欲以力征經營天下,五年卒亡其國,身死東城,尚不覺寤而不自責,過矣。

核實項羽的分封便知此言不虛。

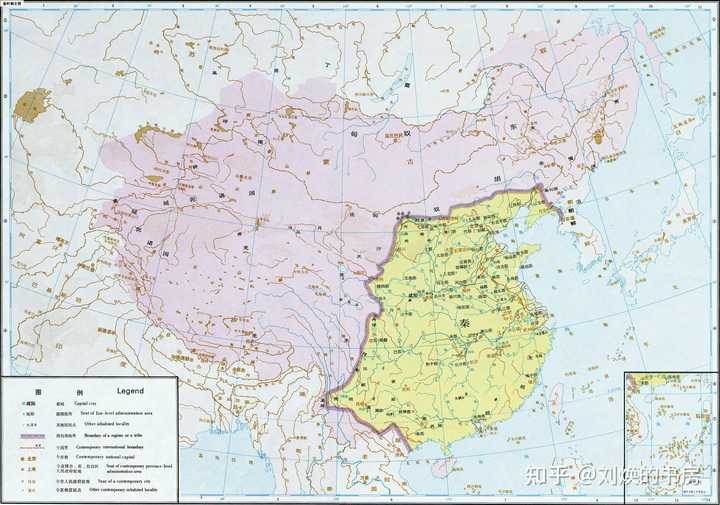

趙國拆為代國和常山國,趙王趙歇為代王,張耳為常山王;

魏國拆為西魏國和殷國,魏王豹為西魏王,趙國將領司馬卬為殷王;

燕國另拆出遼東,徙燕王韓廣為遼東王,封韓廣部將臧荼為燕王,後來臧荼攻殺韓廣,合并其地;

韓國另拆出河南國,張耳部將申陽為河南王,韓王韓成因無軍功,項羽不許他就國,最終殺之,而改立楚國將領鄭昌為韓王;

齊國拆分為膠東、濟北、臨淄三國,齊王田市徙封為膠東王,而跟隨項羽有功的田都、田安也得立為濟北王、臨淄王。

當然,趙歇、魏豹、韓廣、韓成、田市都是秦末六國復興中新的王統繼承人,但項羽分封顯然極大削弱了他們的權勢,在新的列國格局中舊六國的貴族王統已經不占優勢,而且項羽根本上是不愿承認舊的貴族王統,所以敢有謀殺懷王之舉,韓成、韓廣如上所述很快身死國滅。

在楚漢戰爭中,韓信一連平定了魏、趙、齊三國,均由劉邦做了新的分封,韓信又挾功勞要求當齊王。可以看出盡管劉邦表面上恢復了六國復興的形式,將項羽分封的十九國改變為九國之局,但內在精神卻與項羽分封一致(其實劉邦的漢中王本就是項羽分封的產物),漢的功臣良主導了新的列國局勢。至此六國王統已是回不到的過去,而因軍功躋身王統的新諸侯,其地位本因權勢而來,楚漢戰爭的結果于他們而言,不過是天下盟主由楚國變為了漢國,要求他們對舊六國有什麼懷戀,恐怕是根本找不到的。