努爾哈赤和皇太極的斬首能力是啥水平?是一戰數萬,李成梁李如松啥水平,就是一戰最多上千,打不了大規模圍殲戰,自然要敗

殺敵數字差了20倍以上 就算李如松沒英年早逝他也奈何不了努爾哈赤

李如松是近些年躥紅的明朝將領,他在壬辰之戰中表現出色,卻陰溝里翻船在進攻蒙古人時英年早逝。

李如松還和努爾哈赤是舊相識,因此很多人就想,要是李如松沒早逝,他就能遏制住努爾哈赤。這個想法很美好,但不符合歷史和軍事邏輯,因為晚明將門子弟的作戰風格和努爾哈赤是完全不同,李如松很難戰勝殺敵數量是它20倍以上的努爾哈赤。

盡管很多人都把李如松看作是霍去病第二,但兩人的殺敵數字可是有一點「小差距」,霍去病的斬首數字是李如松的50倍。根據明實錄的統計,李如松一生一共斬首2278人,霍去病一生可是斬首了匈奴人足足11萬人。他在寧夏平叛期間一共斬首敵人289人,平定寧夏叛軍的第一場戰役斬首數字和正德皇帝應州大戰差不多,斬首了敵人18人(正德16個,但正德應州大戰對決的是最精銳的蒙古騎兵,相比之下正德皇帝的斬首含金量還要高不少);李如松在壬辰戰爭中一共斬首日軍2007人,數字只是戚繼光斬首倭寇總數的三分之一。

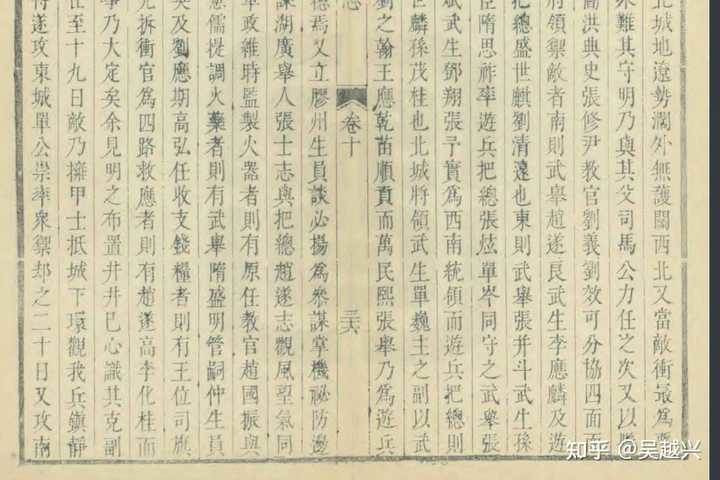

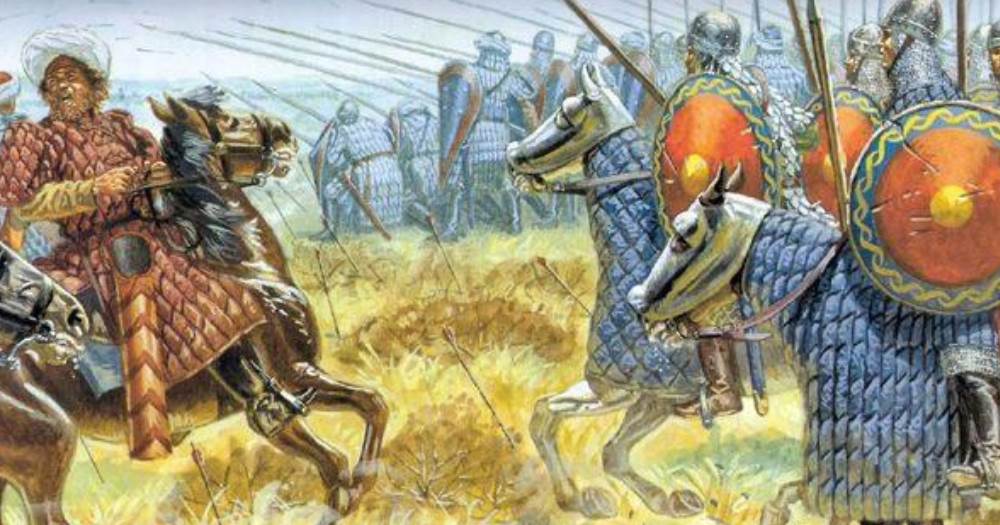

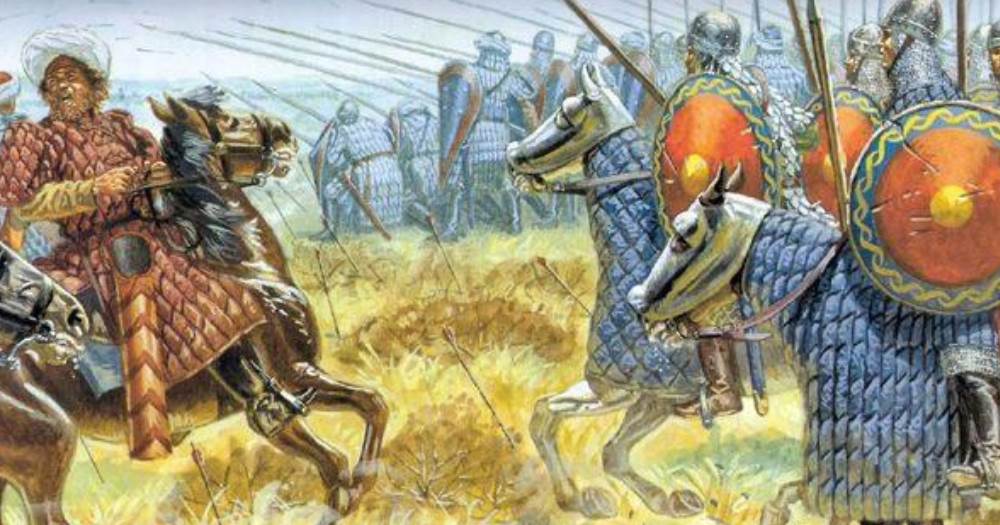

很多網友會說斬首數字不是殺敵數字,這個說法自然是正確的,但問題是寫明實錄的翰林們只記錄這些, 大家不服氣可以找那些死鬼算賬。本文使用的材料的就是明清兩朝實錄和史書上的數字,標準是一致的。努爾哈赤的殺人精確數字,我們也可以從史書中找到,他在薩爾滸一戰中干掉了明軍「四萬五千八百七十余員名」,明軍軍官陣亡了「三百一十余員」,明軍出兵總人數是「八萬八千五百五十余員名」,努爾哈赤薩爾滸一戰干掉了51%的明軍。

努爾哈赤的寶貝兒子皇太極水平差了一些,但也不是李如松李伯伯可以對抗的。皇太極在松錦之戰中對抗13萬明軍,按照清實錄的記載,八旗軍在那一戰中斬殺明軍「五萬三千七百八十三人」,殲敵人數到了明軍總兵力的41%。李如松的平壤之戰有據可查的斬首數字是1647,城中的日軍總兵力是25000人左右。平壤之戰日軍到底損失了多少眾說紛紜,按照日軍最大損失數字計算,李如松的殺敵數字也不過是一萬人出頭,也只有老鐵努爾哈赤的四分之一,殲敵的效率還是不如薩爾滸之戰。

即便我們把李如松的殺敵數字放寬,按照朝鮮史書的記載計算,也不過是擴大了五倍左右,比如著名的碧蹄館之戰,明朝史書上的斬首數字是167顆,朝鮮史書上的殺敵數字是上千人,李如松在整個壬辰之戰中的殺敵數字也是在12000人左右。努爾哈赤在攻克遼陽、沈陽、廣寧等地時也造成了明軍十萬以上的陣亡數字,加上他殺戮的女真和蒙古士兵,努爾哈赤的直接殺敵數字(不算屠殺各族平民)在20萬以上,還是李如松的十倍,努爾哈赤的攻堅戰和圍殲水平也明顯高于李如松。

李如松已經是晚明將門子弟中的佼佼者,實際殺敵數字和老爹李成梁相當。晚明的其他將門子弟比起他來那是遠遠不如,和李成梁齊名的麻貴一生斬首敵人不過3000多,麻貴的兒子麻承恩幾十年只搶了五顆敵人的首級,馬芳的兒子馬林駐守邊疆幾十年連一顆人頭都沒搶到,和他們比起來正德皇帝都像是天才。這些晚明的將門子弟打仗水平差,卻愿意和士大夫交好,史書評價也不錯,「從戎征戰,屢建功勛」都是他們的基本評語。

李如松是晚明將門子弟,他手中的核心兵力就是數千私家家丁(他的兄弟和老爹手中還要留不少),因此他作戰的核心理念就是用這幾千老兄弟盡可能地搶人頭。李如松沒有協調指揮十萬大軍的權限,在大規模包圍戰中的表現遜色于努爾哈赤很正常。其他的將門子弟更是差勁,他們只能用上千家丁贏得數千人戰斗的勝利,遇到萬人規模的戰役就手忙腳亂。這是晚明的政治、軍事格局決定的,不是某個人可以改變的。

李如松奈何不了努爾哈赤還有一個很重要的原因就是他比努爾哈赤大十歲,李如松陣亡時可不是霍去病那樣的少年英才,而是49歲的大叔。努爾哈赤也是中國歷史上少有高齡造反人士,他正式和明朝決裂時已經58歲了,那時候就算李如松活著也是68歲的退休人士……