朱棣決定遷都北京,

跟所謂的衣錦還鄉無關,

朱棣決定遷都北京主要是維護自己的統治穩固。

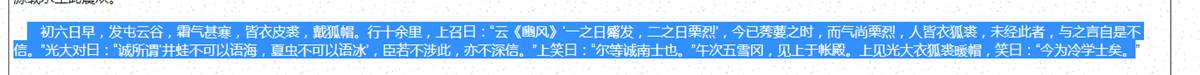

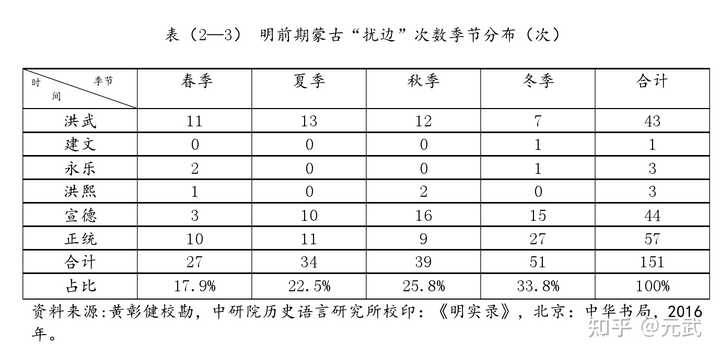

朱棣遷都北京是把抵御北元蒙古各部的南下騷擾視為主因之一。

比較有代表性的例如,

以北京作為一個政治、軍事的中心,就近指揮長城一線的軍事防御,抵抗蒙古族的軍事進攻,保證國家的統一,從這一點來說,明成祖遷都北京是正確的。————吳晗,歷史學家。

「永樂帝遷都北京,這已經說明明朝政府對抵抗蒙古人的入侵是何等重視了。」————費正清,美國歷史學家。

一、朱棣遷都有其歷史根源的延續。

自夏朝以來,中國共有大小政權277個,各類都城217處,

其中主要分布在黃河中下游地區的河南、山西、山東一帶,如:河南安陽、河北涿鹿、山東曲阜等。

從西周開始,都城偏向關中地區,陜西、河南交替成為政治中心,主要在長安、洛陽之間移動,而以長安為主。

南方偏安政權大都以南京和杭州為都城,而以南京為主。

「自古中原無事,則居河之南;中原多事,則居江之南。自然之勢也。成周以來,河南之都惟長安、洛陽,江南之都惟建康。」——王鏊,明朝人。

二、為什麼朱元璋要在南京建立都城?

這很簡單,

朱元璋本身就是江浙地區的人,

從小生活在這里,

并且朱元璋的勢力逐漸壯大也是在這個地區。

也就是說朱元璋奠定明朝的基礎擊敗陳友諒、張士誠就是在江淮地區。

這也就不難理解,作為江淮之人,受早年生活和作戰區域的影響,

朱元璋對家鄉的眷戀會使其對南京情有獨鐘。

南京既是朱元璋「借以發展勢力的基地,又有吳王時代奠定的宮闕,自然首先成為他選作都城的考慮對象。」同時,朱元璋的「從龍將相都是江淮子弟,道地南方人,不大愿意離開鄉土」——陳梧桐(明史著名專家)。

所以,明朝建立之初選擇南京為都城是很正常的。

并且那時元朝還在北方存在。

徐達在攻取元大都的前一天,朱元璋把開封定為北京,與南京相對,形成了兩京制。

「我太祖雖因創業,定鼎金陵,然以六朝國祚不永,而歷代帝王皆都中原,意欲遷都。及得汴梁,親往視之,有北京之建。」——陳建,明朝人。

洪武二年(1369),明軍平定陜西之后,出現了在何處定都的爭論,

主要圍繞長安、洛陽、應天、汴梁、北京等地來展開。

有人認為長安「險固金城,天府之國」;

有人認為洛陽「天地之中,四方朝貢,道里適均」;

有人認為汴梁為「宋之舊京」;

有人認為北京為「元之宮室完備,就之可省民力」。

朱元璋最后決定:「長安、洛陽、汴京,實周、秦、漢、魏、唐、宋所建,但平定之初,民未蘇息,朕若建都于彼,供給力役,悉資江南,重勞其民。

若就北平,要之宮室不能無更作,亦未易也。今建業長江天塹,龍蟠虎踞,江南形勝之地,真足以立國。臨濠則前江后淮,以險可恃,以水可漕,朕欲以為中都,何如?」

群臣稱善,一致同意。

朱元璋就這樣把都城留在了江淮地區了。

朱元璋把自己的「龍興之地」臨濠(元時稱濠州,洪武七年改為鳳陽府)立為中都,

「筑新城在臨濠府舊城西二十里,于新城內營皇城,皇城內有萬歲山,南有四門,曰午門、宣武、東華、西華。建宮殿,立宗廟大社。并置中書省、大都督府、御史台于午門東西。新城門十有二,洪武、朝陽、玄武、涂山、父道、子順、長春、長秋、南左甲第、北左甲第、前右甲第、后右甲第。于洪武門外立圓丘,于左甲第門外立方丘」。

對這樣的建設勞民傷財的中都建設,

劉基就曾予以反對:「鳳陽雖帝鄉,然非天子所都之地。雖已置中都,不宜居。

從朱元璋設立中都也能看出朱元璋的鄉土情結,

所以,朱元璋建都南京主要是朱元璋的濃厚鄉土意識的集中反映。

三、假如朱元璋活著能怎麼看朱棣遷都北京?

作為明朝的開國皇帝,

朱元璋當然不是凡夫俗子了,

雖然朱元璋家鄉情結濃厚,

但是朱元璋也不是沒有看出建都南京的局限性。

「朕今新造國家,建邦設都于江左,然去中原頗遠,控制良難。」——朱元璋,在洪武六年(1373年)。

「國朝定鼎金陵,本興王之地。然江南形勢,終不能控制西北。故高皇帝時已有都汴、都關中之意。」——鄭曉,明朝嘉靖時期的大臣。

但朱元璋最終還是建都于南京。

在這方面,朱元璋就不如忽必烈了。

明朝翰林修撰鮑穎曾對朱元璋說:「胡主起自朔北,是以立國在燕。

天運已改,不可因也。今南京興王之地,宮殿已完,不必改圖。傳曰:‘在德不在險也。’」。

元軍先鋒元帥霸突魯對忽必烈說:「幽燕之地,龍蹯虎踞,形勢雄偉,南控江淮,北連朔漠。且天子必居中以受四方朝覲。大王果欲經營天下,駐蹕之所,非燕不可。」

說明朱元璋君臣對北平地位的認識遠不及忽必烈君臣。

明朝這種偏居一隅思想一直到明末都存在。

元朝忽必烈這是站在戰略高度「大一統」中的政治格局,集中表現在北京的政治中心與江南經濟中心的有機結合上。

正如錢穆所言:「元代建都燕京,米粟依然全賴江南,當時遂創始有海運。」

南北相互依存,相互支持,集中反映著唐末以來中國歷史發展的新趨勢。

只有統攝南北各自的優勢,才能穩定統一的多民族國家,才能有效管控農耕與游牧兩大區域。

否則,就難以為繼,政權不穩。

「元京軍國之資,久倚海運。及失蘇州,江浙運不通。失湖廣,江西運不通。元京饑窮,人相食,遂不能師矣。」——葉子奇,明初人。

元朝滅亡的根本原因在于無法協調農耕與游牧兩者的關系,特別是無力管控農耕地區。

四、朱棣為啥要把首都從南京(應天府)遷到北京(順天府)?

1、朱棣遷都是繼承元朝天下的正統

永樂元年(1403)正月,朱棣仿照朱元璋創立中都之制,做出了將自己的「龍興之地」北平改為北京的決定。

從稱帝到改北平為北京,只有半年的時間,足以說明朱棣對遷都北平早有謀劃。

對于元朝廣袤的疆域,作為視元朝為「正統」的明朝自然會竭力繼承,

朱元璋即位后承認元朝正統地位,

朱棣則將元朝多民族國家的政治文化通過遷都北京融入到明代政治文化之中,集中詮釋了「明承元制」的真正涵義。

「朱元璋真正的繼承人是第三個皇帝,他的四子,在位時的年號為‘永樂’(1403-1424年),因此我們應當稱其為‘永樂帝’。這位好戰的君主,對自己的角色有著一種擴張的設想。忽必烈曾著手為蒙古人建立一個中華帝國,而如今的永樂皇帝,卻努力想為漢人贏得忽必烈后人的蒙古遺產。大汗忽必烈由黃河向北部灣推進,得到了整個中原的臣服,成為一個名副其實的天子。明朝第三位皇帝則希望征服蒙古,并扮演大可汗的角色。」————勒內·格魯塞,法國歷史學者。

「無論從地理位置還是歷史意義上來說,北京都是一個漢人與韃靼人妥協的產物;在那里,漢人依舊是在本土,韃靼人也沒有遠離自己的自然環境。通過將其都城從南京移到蒙古的大門口,遷到昔日忽必烈的京城,也就是對這位大可汗后人的遺產提出了擁有權。

」————勒內·格魯塞,法國歷史學者。

將都城遷到北京,表明漢族統治者正式認可了北京作為「大一統」中國的政治中心。

中國歷史上從唐朝之后大一統局面就消失了。

而朱棣遷都北京則意味著明朝直接繼承了元朝的政治遺產。

日本學者新宮學認為:忽必烈結束了「第二次南北朝」的分裂局面,「但是在元朝統治的90多年間,社會的底層還存在著分裂時代的殘余。

其明顯的表現是南北實行不同的稅法,元朝在華北的‘漢地’實行糧稅、科差之法,在江南實行兩稅法。

因此,結束了蒙古統治的明朝,重新繼承了被分裂的南北社會統一的課題。」

「明朝和之后的清朝這兩大帝國,無論如何也是建立在蒙古時期龐大的‘中華’基礎上的。明清帝國不僅幅員遼闊,在多民族共生這一點上,更是大大地沿襲了元朝時的情況。

」——杉山正明,日本歷史學者。

2、朱棣對明代都城的認識與朱元璋時期已經發生本質上的改變,更加強調它的戰略地位和控制天下的作用,即「控四夷,制天下」。

為了解決歷朝歷代的邊患問題。

如果北京守不住,那麼江淮以北也守不住。

朱棣的文武群臣參加遷都廷議,形成了一致意見:

北京是「圣上龍興之地,北枕居庸,西峙太行,東連山海,南俯中原,沃壤千里,形勝足以控四夷,制天下,誠帝王萬世之都也。比年車駕巡狩,四海會同,漕運日廣,商賈輻輳,財貨充盈,良材巨木,已集京師,天下軍民樂于趣事。伏乞上順天心,下從民望,早敕所司興工營建,以為子孫萬世帝王之業,天下幸甚。」

作為大一統王朝,明朝要有效控制天下,整合華夷,就必須加強對北方民族地區的治理。

當時,只有北平具備最佳建都這一條件。而要真正實現遷都。

「永樂帝像乃父一樣期待元朝蒙古人最終成為明朝中國的一部分。他將首都設在北京,因為那個地點最適宜管理這樣的領土。在任何情況下,永樂帝及其繼承者宣德帝(1426-1436年在位)都沒有試圖將草原排除在外。」————阿瑟·沃爾德隆,美國歷史學家。

「1368年,明朝立國之初,經過仔細的討論和篩選,帝國的中心選定在揚子江下游一座如今被稱為南京的城市,因為新的王朝拒絕了北方那座讓人產生不悅聯想的蒙古人首都。然而在永樂年間,這個決策又被反轉過來,從1420年起直至明朝滅亡,人們對于首都再無爭論,皇帝的寶座一直位于今天被稱為北京的地方。」————柯律格,英國歷史學家。

當然朱棣遷都也遭到了劇烈反對,

例如:翰林院侍講鄒緝認為:「昔晉武帝徙胡人于河南內地,群臣皆諫以為不可,恐遺他日之患。武帝不聽,其后卒致五胡之亂。今乃許令韃靼胡人入中國,以鞍馬、弓矢、居室、牛羊、衣服、盛具、供帳以待之。此等皆窺覘中國奸細之人,尤其所不可者。」

從中不難看出,其見識仍停留在一千多年前的魏晉時期,對日益變化的民族交融新格局視而不見,認識不清。

對于此類論調,朱棣予以反駁,不為所動。

由于朱棣意志堅定,終永樂時期,反對者也沒有撼動北京的京師地位。

五、差一點夭折的北京都城地位

朱棣去世以后,

明仁宗繼位。

當時北京與富庶的南京相比,各方面的條件相對較差。

別說是朱棣時期了,

就是朱棣之后的一百多年以后北京的條件還是不如南京,

例如,在遷都150多年后,北京貢院依舊狹窄和破舊。

成祖未改京師前,「試院規制雖破湫隘,亦僅能容。及燕鼎既定,人文漸開,兩畿諸省,解額歲增,士就試南宮至四千有奇,而貢院偪隘如故,又雜居民舍間。余為諸生,就試南宮。即官詞林,典試文武士,數游其中,恒苦之」。————張居正,明朝人。

利瑪竇比較兩京之后也認為:北京「城市的規模、房屋的規模、公共建筑的結構以及防御都遠不如南京,但人口、軍隊、政府官員的數目則超過南京」。————利瑪竇,意大利傳教士。

當時北京各個方面,例如,生活方面,消費方面都不如南京。

北京成為中國的著名大城市也是經歷了明清兩朝的發展才奠定起來的。

朱棣在世的時候,自己居住在都城北京,

他的兒子明仁宗以太子監國的身份居住在南京。

明仁宗長期在南京監國,留戀南京,

面對殘破的北京皇宮,決意復都南京,

并將北京六部印信收回,仍稱「行在」。

可惜明仁宗僅僅執政了一年就去世了。

其子明宣宗即位后,北京仍為「行在」。

京都地位還是未明。

明英宗即位后不久,出現了轉機。

正統六年(1441年),浙江寧波府知府鄭恪認為:

「自太宗鼎定北京以來,四圣相承,正南面而朝萬方四十年于茲矣,而諸司文移印章乃尚仍行在之稱,名實未當,請正名京師,其南京諸司宜改曰南京某府某部,于理為得。」

明英宗采納此議,正式廢除了「行在」之稱,南京各衙門前加「南京」二字,正式確立北京為明朝京師,并進行大規模的營建活動。

「北京之為京師,不復稱行在也,蓋自正統辛酉始也。」

明英宗定都北京是具有重大意義的。

正德年間中亞使臣認為北京就是英宗營建的:自正統以來,「在建造北京城之后,皇帝及其宮廷才離棄了南京而前往北京。其原因是他們的敵人(卡爾梅克人)居住在北方,大明占據北京之后就可以同時保護蒙古人入侵的必經之路了。自從明朝的宮廷和政府設立于北京之后,蒙古人(卡爾梅克人,瓦剌人)再也無法入侵中原了,明朝政府組織得非常好,以致于使這樣的入侵變得不可能了。」

「明朝把政治中心移往順天府北京是從明成祖朱棣開始的,經永樂、洪熙、宣德、正統四朝才成定制。」——王天有,北大歷史學教授。

在明朝遷都北京這點上看,

明仁宗、明宣宗二帝在對待北京作為京師的問題上缺乏遠大的戰略眼光和政治定力。

反而被現在網絡噴子們認為是叫門天子的朱祁鎮完成了這個具有戰略意義的使命。

朱棣絕不是簡單的京師移動,

而是明前期政治觀念變革和主動順應中國歷史發展的具體體現。

明仁宗想遷回南京那是歷史的倒退。

「文皇帝都燕,雖襲元舊,而元不足以當之。彼斡難之胡雛,以應昌為上都,直雁集耳。自我明拱極,其勢始壯。郟鄏之鼎早定,諸臣不脫挽輅而先之,猶呶呶戀舊,洵難與慮始也。」————談遷,明末清初史學家。

盡管明朝的經濟中心在江南,但面對新形勢的要求,必須將政治中心遷往能夠統攝農耕和游牧兩大區域的北京。

「大一統」中國從此步入了一個全新的時代。

「國家定鼎幽燕,北控大漠,蓋枕夷夏之交,示彈壓之勢,居重馭輕,為遠猷矣!」——楊兆,萬歷兵部左侍郎。

清朝定都北京之后,也是采取明朝這個戰略思想。

六、假如朱棣不遷都呢?

假如朱棣不遷都,

根據有明一朝兩百多年的的做法和歷史發展,

明朝很可能最少要退到黃河以北或者河南地區一線,

「假如成祖當時不遷都北京,自以身當敵沖,也許在前兩次蒙古人入犯時,黃河以北已不可守,宋人南渡之禍,又要重演一次了。」————吳晗,歷史學家。

隆慶二年(1568),明穆宗到天壽山考察時對廷臣說:「朕躬詣祖考陵寢,始知邊鎮去京切近如此。」

因為朱棣遷都,所以之后的明朝皇帝必須要堅守諸邊地區。

「北京遠離中國人口和生產的中心地區,易受游牧民族的侵害,而且嚴重依賴長江下游地區的產糧,但它卻成為中國好幾個政權的首都,實在是太令人驚奇了。這絕不能是巧合,原因之一就是中國的首都必須同時也是亞洲腹地非漢族地區的首都。

‘蠻夷’們始終是中華帝國軍事和政治的有機組成,結果中國的首都自然就要向邊境移動了。」——費正清,美國歷史學家。

七、朱棣遷都的歷史意義

遷都北京,使明朝「整個的中央,幾乎全仰給于南方」,

客觀上要求生產力發展水平較高的江南發揮輻射全國的作用,

在新時期的「大一統」國家建設中擔當經濟引擎的角色。

梁方仲認為:「遷都還有更重要的影響,這就是由于溝通南北的運河暢通以后,全國的經濟生活得到了比以前更密切的聯系。同時在明初社會經濟普遍高漲的基礎上,商品經濟得到進一步發展。這些首先表現在沿運河由南至北的一些城市繁榮起來了。」

遷都之后,由于北方長城一線的安全與穩定,使江南經濟得以持續發展。

真正實現中國的「南北一體化」。

讓自唐朝以后的中國重新融入為一體的大一統形式,

政治中心與經濟中心的相互作用,是明代「大一統」國家政治形態的根本表現,并由此奠定了明清時代中國的基本政治格局。

當清朝取代明朝之際,更能清晰地認識到明朝定都北京獨特意義,自然也就順勢地以北京為政治中心繼承了明朝最大的政治遺產。

「清軍入關,戰敗李自成的大順軍,定都北京。這標志著大清國已企圖取代明朝,建立對廣大漢地的統治。」以北京為中國「大一統」國家的政治中心,使元、明、清三朝自成一體,而明朝遷都北京,更具有關鍵作用,承前啟后,意義巨大而深遠。——蔡美彪,歷史學家。