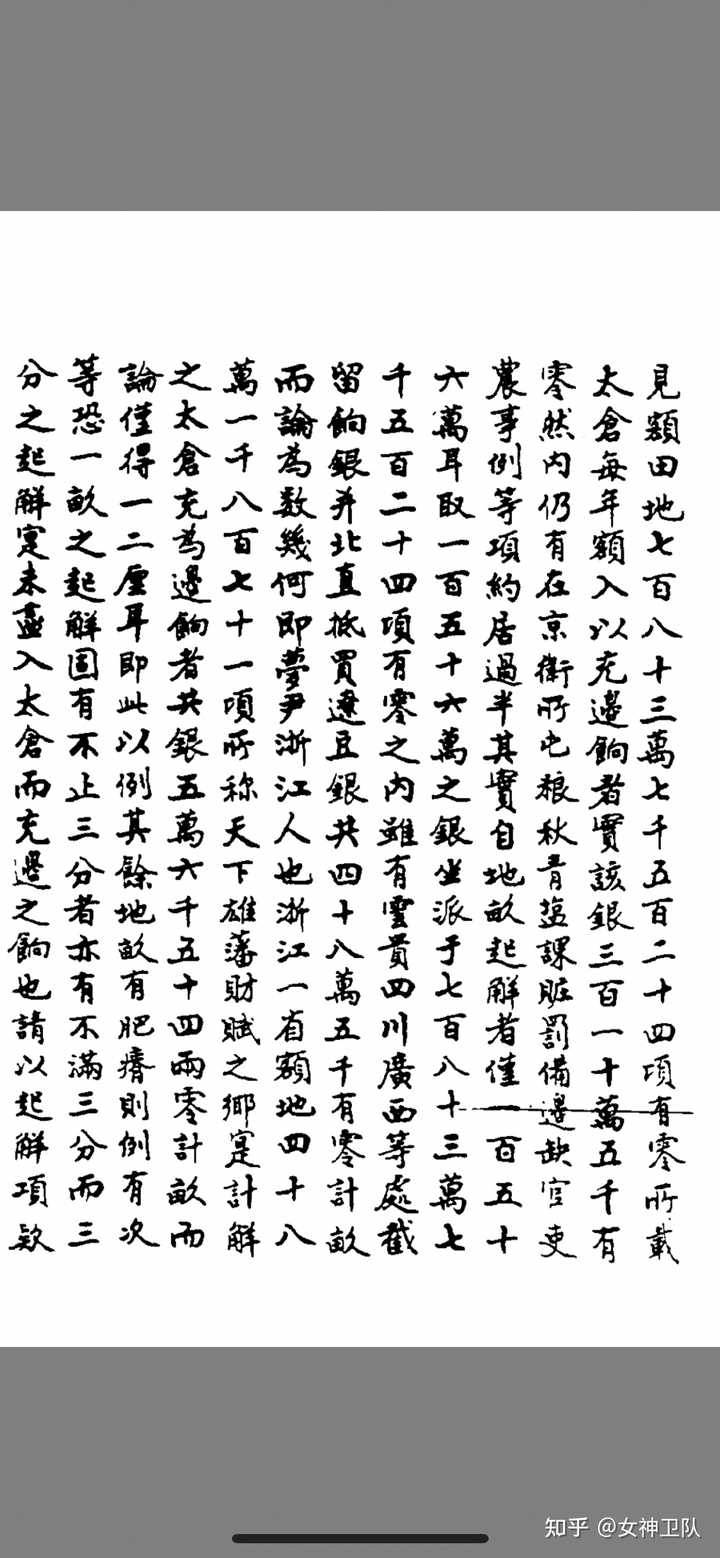

在滿清體系中軍人是貴族,在明朝體系中軍人是文官的奴隸,因為滿清是以對外劫掠為生的政權,而明朝這種農耕王朝是依靠內部生產的政權,軍隊對于滿清是正外部性,對于明朝是副外部性。滿洲八旗兵其實也不存在什麼穩定的軍餉,他們主要靠劫掠的戰利品分配及奴隸交易,而軍隊對于明朝是一種負擔,因為明朝無法在長城以外劫掠獲益,又不可能自己劫掠自己,明朝陷入的是既要用兵又沒法提供士兵良好待遇的窘境,這樣的士兵在主觀意識上談什麼積極性和戰斗力?

滿清的強盛其奴隸莊園制經濟功不可沒,這套體制極其反動,但非常高效!滿清五次入關從關內劫掠了上百萬漢人奴隸在其奴隸莊園里進行高強度勞作,等那些奴隸被耗的差不多了又去關內掠奪,始終保持著數十萬奴隸在遼東耕種出糧食養活軍隊和戰馬,制作弓箭,數萬奴隸沒日沒夜地開采鐵礦維持其5-6萬套明甲的裝備水平和大量的箭頭,但奴隸死亡率很高,自殺逃亡又多,因此攢夠軍事物資和口糧,就要對明朝、蒙古、朝鮮發動軍事行動,丙子胡亂朝鮮投誠,就有五十萬朝鮮人被抓回遼東當奴隸。

不光如此,滿清還會計劃性地屠殺過多的人口,殺「窮鬼」、殺「富戶,以維持戰爭機器的最佳運行狀態。

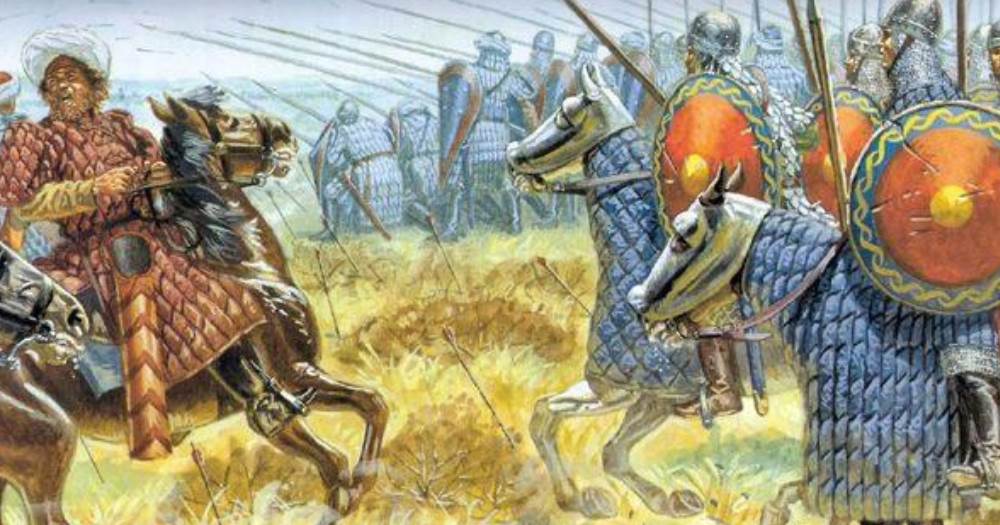

滿清依靠遼東、科爾沁的大片草原和東北的大量豆田,供養了規模極其龐大的戰馬,薩爾滸被俘入建州的朝鮮人觀察發現,清軍士卒家里都養馬十幾匹馬,將領養馬千百成群,保守估計得有50萬匹以上,而且滿清的馬匹吃的食料比蒙古更好,皇太極曾經親自暗令不要給蒙古使者的馬喂豆料。當時的滿洲馬比蒙古馬更壯碩,鐵甲箭矢的品質和配備也更好,蒙古騎兵的箭矢品質特別差,明邊軍甲騎經常仗著馬甲人甲的優勢,彈開飛蝗般的蒙古箭雨。但八旗兵的箭頭品質遠勝蒙古人,每個滿洲騎兵有三分之一的箭矢是既破甲又大重量,屬于足夠鐵資源情況下的奢侈配置,蒙古人在經濟上完全無法與之抗衡,逐漸淪為滿清的附庸合伙人。

擁有東北亞最大規模的精銳弓騎兵是滿清軍事戰斗力的保證,明軍和朝鮮官兵與滿洲八旗交戰之后清點的各種情況里面,弓箭射殺或者是受傷的占了絕對壓倒多數,而他們繳獲的清軍武器呢弓箭和馬刀占壓倒性多數,長兵器很少。

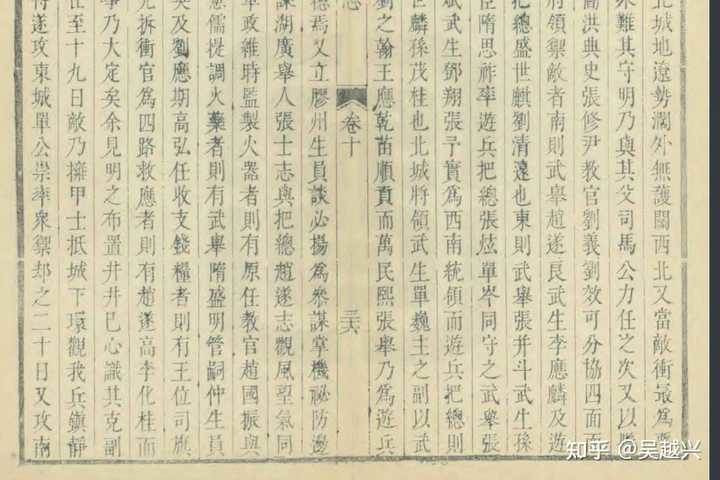

在順治初年西邊到康熙朝的山東地方志幸運的保存了一些內地民兵和滿洲兵之間的作戰詳細報告,滿洲兵有時候在爬城墻或者是沖擊豁口城墻崩塌點等無法騎射的情況下被迫和當地民兵進行白刃戰,顯示滿洲兵使用冷兵器近距離格斗的能力是非常一般的。

在一次數千名滿洲騎兵圍攻山東高密縣的戰斗中,滿洲騎兵先在離城墻很近的距離來回奔馳制造揚塵以及對城頭實施壓制射擊,當時高密縣的城墻上是有一些弗朗基之類的小型洋炮,還有一些火神槍,但是騎兵在高速移動狀態下他們能打中的滿洲騎兵并不多,當時滿洲兵的戰場紀律和勇氣是很不錯的,他們頂著對方的槍炮抵近密集騎射,成功的壓制住了高密縣的城頭,有五名盾牌兵被至少十枝以上的箭頭射穿了所持盾牌,甚至連他們的左手也一起被射穿了血淋淋地釘在了盾牌上。高密縣的城墻并不算太高,所以有七個巴牙剌紅甲兵(八旗精銳)爬上了墻頭進入城內,高密縣一個武舉人帶著五六個書生,以刀劍和長矛干掉了這七個巴牙剌,僅僅付出了一人右肩被砍傷的代價。

縣官縣丞指揮側向安置的洋炮連續轟斷了幾條云梯后,高密縣軍民士氣大振,在當地一名叫孫名梯的把總率領下,打開城門手持刀劍沖出去和滿洲兵進行對戰,這時處于排隊爬城狀態的滿洲兵無法大量使用弓箭,也沒有在騎馬,他們背后騎著馬的友軍也無法射箭支援,雙方在城門外展開了一場規模比較大的白刃戰,滿洲兵再一次敗下陣來,又損失了四名巴牙剌,他們的首級被割回城內,此戰高密縣軍民收貨了十一個紅甲兵。

在濰縣、費縣、青州等地區的戰斗中,八旗兵又多次在白刃戰中失利,尤其是濰縣、青州的戰斗,滿洲兵在濰縣六次貼身短打都被濰縣民兵殺敗,成功炸掉一段城墻后滿洲兵的進攻也被挫敗。

在高密濰縣的資料中顯示,幾乎所有民兵的傷亡都是源自弓箭,所以滿洲八旗的戰斗力在于騎射,日后的滿清統治者訓誡也是騎射為本。

但是這些零星的馬下接觸戰勝利無法根復制,大規模機動性弓騎兵對明軍始終具有非對稱優勢,無論是攻擊還是逃跑,當明軍有生力量被耗死后,這些城郭也只是待宰羔羊。

明朝具有防守方的不可避免劣勢,由于漫長的邊疆防線及據點需要守衛,導致每段防線的分攤兵力很少,而清軍在與明軍的戰斗中實行「憑他幾路來,我只一路去」的碾壓式打法,滿清經常集中優勢兵力于一點攻擊劫掠,造成了明軍經常以少擊多。在明末,戰線長,九邊軍鎮多點駐防,而且對于關寧錦防線,就是堡壘戰術,每個堡幾千上萬人,而遼陽喝錦州兩座大城人數也就幾萬人而已,面對幾十萬滿蒙騎兵,在人數上沒有優勢的。準確的說,在晚明中央財政捉襟見肘的情況下,京營的人數已經無法與滿清騎兵決戰于野外,只能依托城池,消耗滿清騎兵集團,滅亡只是時間而已,畢竟那個時代火槍兵并沒有戰場優勢,重步兵集團面對重騎兵集團只能是送人頭,注定了洪承疇的塔山決戰被俘的悲劇。