大分裂與大一統的內因當然是矛盾

大分裂是各種矛盾無法調和的產物,而大一統是基本矛盾被調和的產物,而混亂的南北朝就是這個調和矛盾的過程。

要想推究隋唐強盛的由來,我們必須厘清是什麼導致了魏晉南北朝的大分裂?

1、豪強坐大

2、皇權下行

3、民族矛盾

總之,當時大凡也就是這三個問題,而這三大矛盾又相互關聯,進而導致從漢末至南北朝的諸王朝,其始終陷于一種內外交困,顧此失彼的狀態中。只要三大矛盾沒有被緩解(所謂緩解,即最起碼不能激化嚴重的社會矛盾或政權斗爭),那麼這種紛亂就不會停止。

通常來看,亂世的發端在于黃巾起義——大起義本身是漢中期以后吏治腐敗,豪強擴張的結局。進而,在鎮壓黃巾起義的過程中,地方軍閥勢力不斷擴大,到漢靈帝搞出州牧制度以后,漢王朝的權威就進一步縮小了。

漢靈帝雖然昏聵,但最起碼還算一個長君,等到孝靈晏駕,弘農紹統,或者說再往后董卓廢弘農王之后,東漢的皇權進一步下滑。如果說,漢靈帝時期的皇權只能算是「岌岌可危」的話,那麼在弘農、孝獻時期,皇權就跌破了「危機值」,再也無力控制地方,于是乎出現了漢末割據的局面。

而在皇權失御以后,這些豪強則繼續趁著戰亂,內則兼并山澤土地,外則謀求政治地位,勢力得到了進一步的擴張,進而成為了所謂的「門閥士族」。那末,到了西晉建立,西晉雖然完成了統一,但這種統一,實則只是在武力上消滅了蜀、吳兩個割據政權,而社會中的三大矛盾司馬氏一個也沒搞定——甚至變得更糟了。

門閥士族的問題司馬氏當然是不可能處理的,這輩子不可能去處理的,司馬氏分設諸王擔任持節都督又使得地方擁有了覬覦神器的力量,而且,民族矛盾此時急劇升溫。

這麼一來,等到司馬炎斷氣的時候,西晉王朝已經一屁股坐在了三個炸彈(士族膨脹、地方坐大、民族矛盾)上,還是隨時會爆炸的那種。

當然,如果說皇帝有點水平,興許還能讓炸彈晚點爆炸,當然炸總是要炸的,不過是炸在誰手里的事罷了。但司馬衷是個傻子,賈南風又直接點了持節都督這顆炸彈,結果當然是炸出一個八王之亂來,這場爆炸順便又引爆了民族矛盾這顆炸彈,炸出一個永嘉之亂,最后兩顆炸彈把西晉炸上了天。

西晉不可能去處理門閥士族的問題,東晉就更不可能了。在永嘉之亂后,由于司馬睿本身勢力薄弱,上台靠的就是門閥士族的輔佐,所以當然不會有能力去削弱門閥士族——他倒是想過,結果直接被王敦堵在家里,活活憂懼而死了。

可以說,在東晉十六國時期,三大矛盾得到了集中的體現——南北分裂、門閥政治、地方割據,而晉末至南北朝,則是彌合矛盾的時期,但彌合的過程,卻反而更加痛苦。

原因很簡單,東晉的皇權實在太弱了,所以也就達成了一個虛君之下的權勢平衡,但是從南朝開始,統治者企圖增強皇權,但皇權本身在剛剛恢復之際仍然極不穩定,從而導致了統治集團內部的劇烈斗爭。而且,在這一時期,一切力量都會成為皇權的威脅,統治者不可能面面俱到,那麼就必然陷入顧此失彼的結局。

就拿劉宋來說,劉宋面臨的問題有兩個,一個是門閥士族的影響依然存在,另一個是皇權政治本身極不穩定。雖說沈約在《宋書》里說過什麼「孝建泰始,主威獨運」,但不要真的認為宋孝武帝以后就真的主威獨運了。

眾所周知,一切都是比較而言的。你拿劉宋的皇權跟司馬睿比,那當然是贏麻了,但拿它跟隋唐比,李隆基大概會疑惑,這玩意兒怎麼也算皇權。再簡單點說,劉駿跟劉彧這兩家伙為什麼殺那麼多人,還不是因為皇權薄弱嗎?要是能像常規的皇權政治那樣去行使皇權,他們犯得著去搞大清洗?

——叉開說一句,為什麼亂世里奇奇怪怪的皇帝會變多?如果只看到是暴君的存在導致了國家的動蕩,那是不全面的,實際上,當皇權不能被完全正常行使的時候,天知道皇帝會干出哪些正常不正常的事情來「行使皇權」……

那好,劉義隆面對的情況如下:

1、門閥士族仍然有一點力量

2、宰相剛把他哥捅了

3、東晉一朝地方權力凌駕中央

鑒于前兩個問題,劉義隆選擇向前輩司馬曜學習,讓自己的弟弟來錄尚書事。但是劉義隆似乎忘了一點,晉孝武帝晚年就已經和弟弟司馬道子產生了主相相持的政治局面——看起來皇親也未必能多省心。不過有一說一,劉義隆似乎在短期內也未見得有什麼更好的辦法。

到頭來,劉義隆跟他弟弟的情況比晉孝武帝的主相相持更爛一步,到了主相相爭——當然,劉義康有沒有真的想要陰謀奪權咱也不好說,總之,劉義康成了劉義隆的最大威脅。

那怎麼辦?這個簡單,把劉湛砍了,把劉義康扔到外地去,然后換個弟弟(劉義恭)接著上。——劉義恭在宰相位置上一呆就呆了二十多年,經歷三個皇帝,最后被劉子業給肢解了。

那地方不聽朝廷的,劉義隆怎麼辦,把宗室扔到地方上去。當然,這活也不是劉義隆整的,畢竟他小時候也被他爸扔到江陵去當荊州刺史了。但無論如何,對于宗王持節外鎮,我的評價是,頗有西晉遺風(

當然,劉宋的宗室們也確實挺有西晉遺風,劉劭之亂、劉義宣之亂、劉誕之亂、義嘉之亂、劉休范之亂、劉景素之亂玩個不停。外面的宗王搗亂,搞得皇帝不得安寧,于是乎宋孝武帝改革了中外軍體系,增強中軍,當然這是治標不治本的,畢竟叛亂沒有被制止,只是確保了中央軍能打贏內戰罷了。

那什麼叫做治本?劉駿、劉子業、劉彧異口同聲地告訴你:把直系親屬全送去見高祖武皇帝就行了。

畢竟只要沒有皇室,就沒有皇族內亂

到劉景素被殺為止,劉宋成功做到了國內找不到一個成年宗室的壯舉(成年宗室其實是有的,只是在北魏孝文帝那里)。那沒有皇室,劉裕又有外戚不得干政的祖宗之法,那朝廷總得有人管啊,于是蕭道成來「幫了這個忙」,后面的事,懂得都懂。

不過,在內亂的問題上,宋齊兩家不過比爛罷了,半斤八兩。

就在宋齊比爛的同時,北面那個他們口中的「索虜」倒是走上了歷史發展的正軌。五世紀末的孝文帝改革算是北魏彌合矛盾的第一次嘗試。

好消息是,鮮卑統治階級和漢族之間沒有民族矛盾了,壞消息是,六鎮那幫家伙開始和鮮卑統治階級有矛盾了。

當然,更壞的消息是,元宏三十三歲就去見道武皇帝了。于是乎,孝文帝改革實際上只搞了一半孝文帝人就沒了。而且,孝文遷洛之后,六鎮鎮民地位進一步下降,受到的剝削也更加嚴重,那六鎮與洛陽的隔閡也就越來越大。最后「民族矛盾」和階級矛盾不斷激化,于是乎釀成了六鎮起義。

六鎮起義當然沒有炸了北魏,但仿佛是漢末歷史的重現,六鎮起義造成了地方勢力的坐大,最后爾朱榮沖進京師,在河陰之變里揚了胡靈太后和皇帝元釗,再往后,北魏就被高歡和宇文泰扯成了兩半。

北魏雖然沒了,但也算是開了這個調和矛盾的口子。宇文泰創設府兵制,并構筑了「八大柱國」的體制,自己是當中一個,里面有鮮卑族的獨孤信、侯莫陳崇,高度漢化的鮮卑人于謹,北魏皇族的元欣,也有趙郡李氏的李弼,自稱是(孫子稱是)隴西李氏的李虎,這就構筑了一個無分民族的軍事新貴族集團。

再加上在這一時期,皇權與士族之間達成了一個最終的平衡。因而我們可以說,在周齊時期,三大矛盾得以基本厘清,但是,周武帝死的早,周宣帝屬實拉胯,而且壽命更短,于是乎,一統天下的最后使命就落到了楊堅身上。

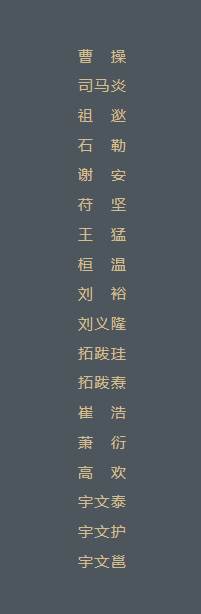

初讀歷史之人,往往會認為天下歸一,發于楊隋一代,這是一種常有的誤讀。只有從曹操到曹丕到司馬炎,從劉淵到石勒到苻堅,從司馬曜到劉裕到劉義隆再到劉駿,從蕭道成到蕭衍到陳霸先,從拓跋珪到拓跋燾到拓跋宏,從高歡、宇文泰到宇文邕到楊堅,三百年間無數君主的不斷糾錯試錯,只有當一個個政權接連失敗,真正走出亂世的道路才顯現了出來,也才使得社會矛盾最后被緩解,被彌合,使得隋唐的盛世從混亂中萌芽。

當然,還有一些外因,比如說氣溫的下降、降水量的波動,這確實帶來了糧食的減產以及畜牧承載力的下降。

當然,對于中原內部來說,東漢中期以后,階級矛盾日趨激烈——即便氣溫能夠維系兩漢時期溫暖的局面,內部矛盾的迸發也是不可避免的。

值得討論的或許是民族矛盾的問題,誠然,在三世紀以后,全球氣溫開始下降,與此同時,中國開始陷入動蕩——而隋的統一,恰恰也是在一個溫暖期完成的。而在同一時期,歐洲也面臨了蠻族入侵的浪潮,這股浪潮最終摧毀了西羅馬帝國。即便從這種氣候變化與政權更迭之間的時代關聯上,我們似乎也可以認為,氣溫的下降確實帶來了蠻族的入侵。

但問題是,五胡亂華中的蠻族實則從東漢開始,就已經生活在農耕區中,深受漢文化影響,永嘉之亂的始作俑者劉淵、劉聰父子便是其例,其余羯、氐、羌三族也已經長期與漢人雜居,不再是傳統意義上所謂游牧式的蠻族。

如果這麼來看,永嘉之亂根源應該還是在于五胡內遷之后民族矛盾的激化,而氣候變化在其中的作用實則是難以衡量的。

總體來看,氣候變化帶來的影響應當是有限的,其在一定程度上加強了這次大分裂的烈度,但無論如何也不應被視為分裂的主要原因。如果把分裂歸咎于氣候的變化,那顯然是舍本逐末,抓小放大的。