簡單聊聊這個問題。

關于這種說法,我只能說部分認可。

后金的指揮層在管理大型作戰的表現上的確由于明朝軍官團體和督撫官員。

一方面實戰經驗豐富,另一方面是指揮層級更扁平。

但是說到敢打敢拼的精銳,就是另外一個問題。

實際上滿洲集團很多時候都不是依靠精兵主義來打仗的。哪怕是努爾哈赤扯旗造反的早期階段。

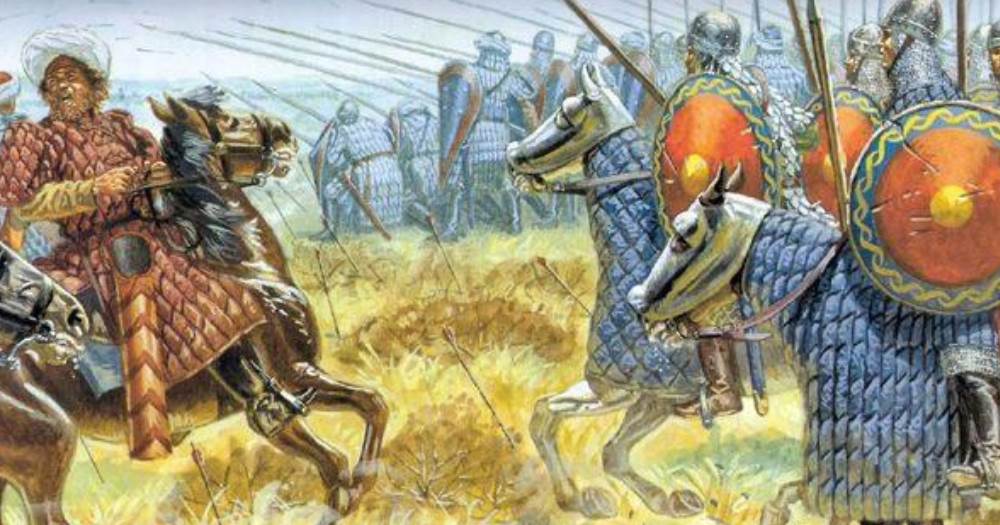

滿洲集團早期,也就是努爾哈赤階段,更像是早期的羅馬人。

一小部分奴隸主,和許多依附于奴隸主的武士,和更多具有類似,接近女真社會公民性質的女真兵。

他們的特征,長板,恰恰不是精兵,不是精銳問題。

他們普遍戰斗力都還行,至少基本的射箭功夫都不弱,一部分有條件的可以騎馬射箭,甚至披甲。

但是看努爾哈赤打鐵嶺撫順,打張承蔭,努爾哈赤可是超過十倍兵力優勢的。

女真兵也有各種各樣的失誤,走散,退卻,發慫。

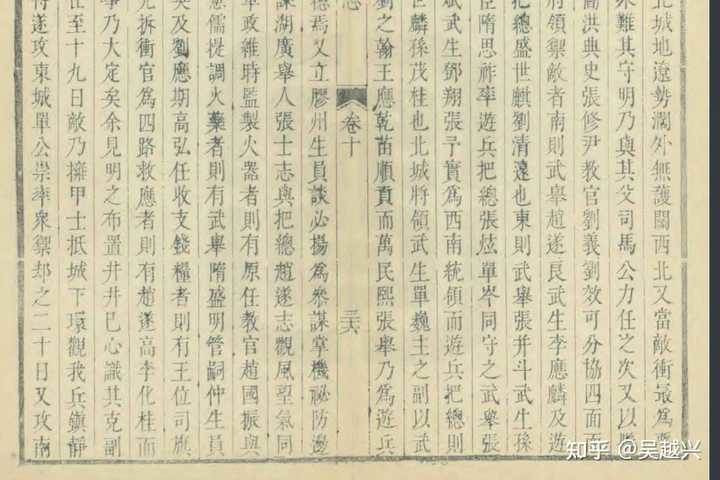

有一些個非常活躍的清吹,一天到晚的捧著滿文檔,滿洲秘檔,清史稿的內容吹幾把水。

撫順鐵嶺各自上萬明軍啦,張承蔭一萬遼東騎兵啦,沈陽七萬明軍啦,各種被滿洲兵一天秒殺。

千把人的守軍吹到一萬多,不到五千人的野戰部隊說成一萬遼東騎兵。

沈陽,一萬人出頭的防守部隊,城墻沒法用,只能主動出城設置外圈防線,靠車營和車營內部步兵騎兵跟努爾哈赤打野戰。

實際上每一處區域兵力薄弱的不得了。

真有七萬人他努爾哈赤打個蛋。

還有賀世賢盲動出擊,尤世攻救援戰死,沈陽僅有的千把騎兵還瞎送了大半。

最后靠沈陽城內的投明蒙古人開門打下沈陽。

努爾哈赤根本就不是精兵主義,他能催動人海倒是確實很可怕。沈陽,遼陽在明朝時期,城內商賈合計不下六萬家。

人口不算少,但可堪為兵的確實不多。

而且城內蒙古人口也不少,當然也有忠勇當兵的和滿人作戰的,也有開門背叛朝廷的。

萬把明軍,而且大部分是很少離開城墻作戰的守兵,你確實很難對抗潮水般的女真兵。

所以問題問的首先我們就可以回答一點。

在軍事上看,明朝在整個明清易代期間,很少能夠在戰場上形成對滿人軍隊的人數優勢。

單純從軍事角度來看,數量差距,就首先要吃虧的。

越往后,還越發的出現馬匹數量差距,連人帶馬都是數量劣勢的情況很多。

要打贏確實比較困難。

至于為什麼會出現這種情況,就要談到地理條件,氣候條件,社會生產關系這些。

簡單點說就是明朝的農業社會越發 原子化,農閑時保持軍事訓練的情況幾乎沒辦法維持了。

再加上東亞地理條件限制。

尤其北方邊疆面對游牧民越發處于長期人數劣勢交戰。

進而對野戰兵馬的素質要求越來越高。

大多數普通明朝人是無法滿足兵備道文官們制定出來的嚴苛入選標準成為正兵披甲野戰的。

而能入選的人,在明朝社會內部本身就存在大量選擇,可以從事其他職業。

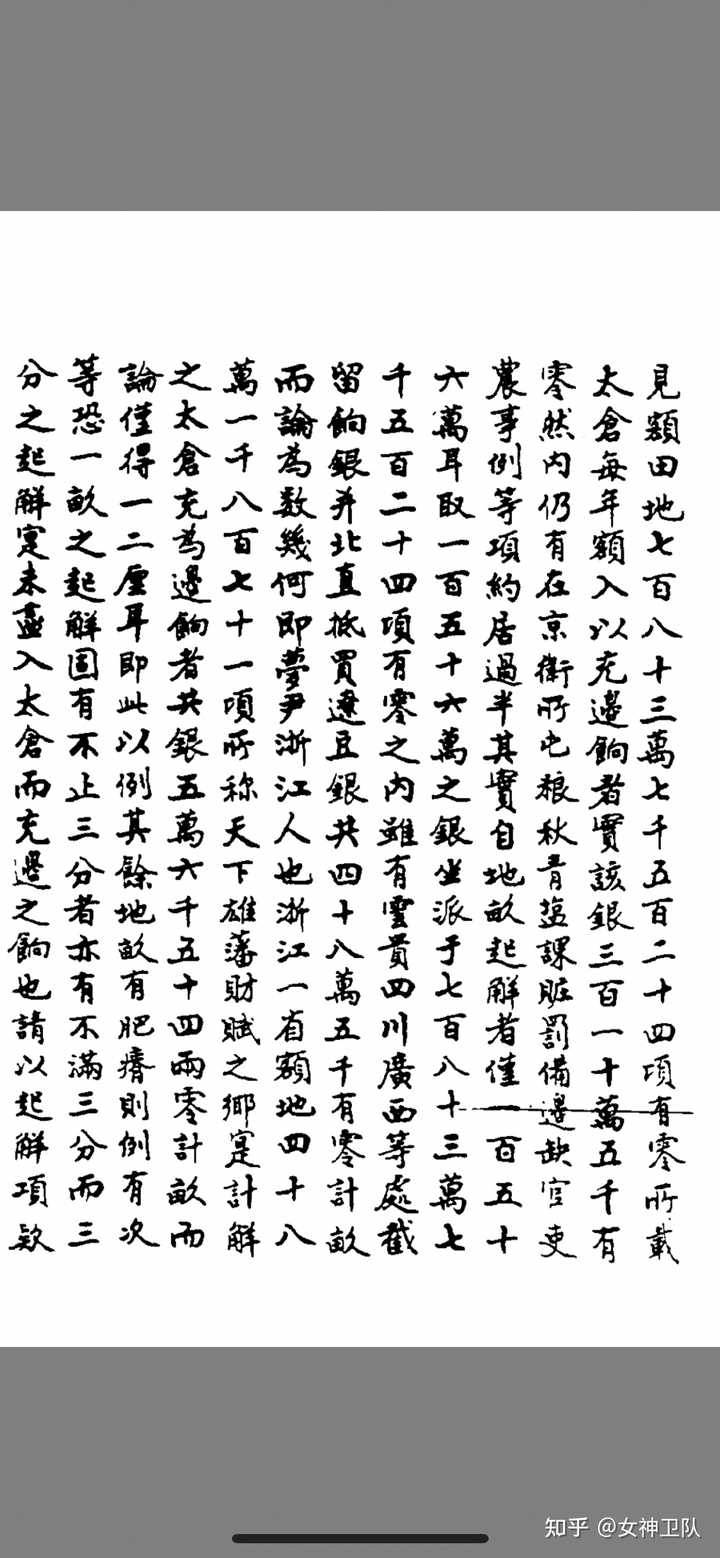

明朝要招募野戰兵,就陷入了代價高昂→可募集人數不多→人少打人多→要求戰斗力和身體素質離譜→可募集人數更少→價格更昂貴的圈子里。

另外還有些朋友,仍然在傳播這種已經被翻炒了無數輪的謠言。

其中還包括一個清朝給綠營滿餉的假話。

大清朝可是從開國就會給綠營欠餉的家伙。

而明朝也根本沒有剿滅過什麼戚家軍。

最早開始傳播這個說法的作者都已經開始修改她的論文了。

你們還在孜孜不倦的傳播。

那幫被鎮壓的主要是新招募的海防兵為主,大多數都沒有去過朝鮮。

要的也不是1.5兩。

那是一人要好幾十兩。

清左合流的史觀,早晚是要上恥辱柱的。

明帝國在崇禎最后五年之前,對野戰軍部隊的餉銀髮放是維持一個很高水平的。

他們是被不走餉銀路線的,類公民兵,與羅馬人很像的后金八旗給打敗的。

這種敵人,以前也遇到過一個麓川王朝,不過麓川王朝的騎兵部隊不強大,而且當時明朝身體還算健康。

滿人在軍事上首先就可以保障野戰會戰兵力長期占優。

後來戰馬越來越多了,它還可以保障在戰術上,任意戰術地段人數占優,火力投射密度占優,這個火力密度指的是弓箭。

那個年代的火器部隊不成什麼氣候。

王者依然是騎兵。

滿洲集團從努爾哈赤走入皇太極,實際上社會結構也在退化,處于類公民地位的滿洲兵是越來越少,要麼變成小奴隸主,要麼完全依附于大中型奴隸主。

但滿洲集團也整體的變成了一個,可能是當時地球上規模最大的騎兵軍團。

我近期準備在B站發一個講清軍入寇后是如何從北京兩側兵分兩路襲擊明朝北方兩條大動脈,最后因為盧象升的失誤,導致東西路清軍毫無顧忌的匯合,并且圍攻濟南的。