元朝漢人起義軍的心態。

施耐庵參加過張士誠的起義軍,做軍師。

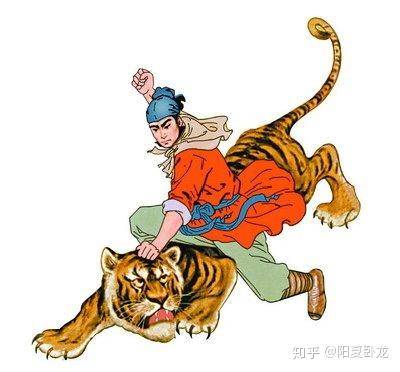

他表弟,就是武松原型,時任張士誠麾下兵馬大元帥。

施耐庵是元朝人,他寫宋朝的反賊,殺陷害他的仇人,把別人家的丫鬟下人都殺了,沒有憐憫,沒有仁義,沒有心軟,沒有這些東西。

武松沒有,元軍沒有,起義軍也沒有。

你死我活,不是朋友,就是敵人。

憐憫弱小的閑心,那得天下平定后,百姓活得下去后,讓讀書人去操心。

元朝的蒙古人不講仁義道德,天下人分三六九等。

老百姓沒有鴛鴦樓,不住鴛鴦樓,可能連亭台樓閣是什麼也沒見過。

他們很多人連名字都沒有,只有編號。

張士誠原來的編號,是94。

施耐庵命好,大家族,還能讀書,中進士。

年輕的時候見證群雄起義,年老之后回憶當年烽火遍地。

殺一個鴛鴦樓,比起元朝末年對底層百姓的壓迫,根本不值一提。

武松殺人的血腥場景,比施耐庵親自見過的血腥場景,也根本不值一提。

武松書中造反的情節,跟施耐庵表弟卞元亨真正的經歷比起來,更是不值一提。

造過反的人,寫一個宋朝好漢,滅人滿門,雞犬不留。根本不奇怪。

建議題主多讀歷史,了解一些基本的時代背景,而不是以現代人傲慢的思維,說什麼古代人激情殺人,激情造反之類的屁話。

如果你知道施耐庵經歷過什麼,武松原型是一個什麼樣的人,就不會問出這麼無聊的問題了。

施耐庵是江蘇興化人,祖籍蘇州,中過進士,同榜上有一個大名鼎鼎的人,叫劉伯溫。這一年,朱元璋3歲。徐達、馬皇后還有一年才會出生。19年后。張士誠起兵反元,在平江(蘇州)稱吳王,聘施耐庵為軍師。

張士誠手下有個將軍,叫卞元亨,是施耐庵表弟,祖父是宋朝的陜西參知政事卞濟之,父親是元朝的兩淮鹽運副使卞仕震,卞元亨自己是武舉人,真的打死過老虎,是武松原型。施耐庵加入張士誠的隊伍,很大程度上是因為表弟的邀請。表弟是個妙人,能文能武,打敗過常遇春,活了91歲,見證了朱棣上位。所以,武松原型是知道武松血濺鴛鴦樓的,他甚至會覺得不夠刺激,都是弱雞,不如他真刀真槍上陣打一場。血濺鴛鴦樓,給他看,根本不夠看。他本人比武松厲害多了。《大明英烈傳》記載:「有兵大元帥卞元亨扶保士誠得了蘇州,稱吳王。」《洪武英烈傳》中載:「卞元亨在吳王張士誠駕前為大元帥,跟隨吳王張士誠轉戰八載。」卞元亨在山東跟隨中山永王起義,戰九年,后為吳王張士誠的兵馬大元帥,期間拉來了施耐庵,蘇州一役,曾擊敗常遇春。

後來,張士誠貪圖享樂,軍紀渙散,卞元亨、喻思齊屢諫不聽。喻思齊率先離開,卞元亨何時辭去,時間不詳,應該是1367年朱元璋攻吳之前。施耐庵與魯淵、劉亮、陳基等人,對張士誠也大為失望,相繼離去。施耐庵與魯淵、劉亮相別,曾作《新水令秋江送別》套曲(很長,放在最后),抒發慷慨悲痛之情。卞元亨應該比施耐庵更早離開,否則施耐庵身為兄長,受邀而來,卻比官職更高的表弟先一步離開,這事說不過去。之后,施耐庵去了江陰,在祝塘東林庵坐館。朱元璋發兵圍攻平江(張士誠都城),戰亂波及江陰,施耐庵想避亂,給昭陽(現在叫興化)的顧逖送去一封信,并附詩一首:年荒世亂走天涯,尋得陽山好住家。(陽山,即昭陽)愿辟草萊多種樹,莫教李子結如瓜。

當時民謠:李生黃瓜,民皆無家。顧逖見信后,馬上給施耐庵回信,答應相助,并答詩一首:君自江南來問津,相送一笑舊同寅。此間不是桃源境,何處桃源好避秦。施耐庵接信后,將大弟彥明留在蘇州原籍,帶了續娶妻子申氏、二弟彥才和門人羅貫中(后面有圖),冒著烽煙,渡江北上,先在興化顧逖家中暫住,而后由顧逖相助,在興化以東人煙稀少的海濱白駒場購置了田地房產,在這里隱居著《水滸》。」胡應麟《少室山房筆叢》卷四十一:元人武林施某所編《水滸傳》,特為盛行。」出自魯迅的文集《中國小說史略》中的《第十五篇元明傳來之講史(下)》卞元亨呢?他歸隱了,回到了祖籍便倉。上一任永王兵敗,他寫文生祭,曾歸隱數年。這一次吳王敗于朱元璋之手,他親眼見證了昔日登門求才的張士誠是如何一步一步淪落到如此下場,從此心灰意冷,天下大勢已定,他也再無出仕之心。

施耐庵傳世《水滸傳》,他好種牡丹花,留下了便倉的枯枝牡丹。此牡丹是他祖父從洛陽攜回,紅白二枝,植花明志,紅者,示報國忠心,白者,示為官清正。枯枝牡丹經卞家三代人培育,隆冬開花,傳世至今,曾盛開于新中國開國大典之日,和聯合國恢復中華人民共和國合法席位之時。當年,卞元亨歸隱故里,栽花飲酒。朱元璋打敗張士誠后,聞卞元亨才名,登位九年(1377),三次征召元亨。這里1377年是第三次征召。此時,施耐庵已逝去7年,劉伯溫前一年也走了。從他們同榜中進士,已經45年過去。卞元亨49歲了,跟朱元璋同歲,他一心讀書寫詩,培育園中牡丹,在便倉做個名副其實的枯枝牡丹園主。他重建家園,將祖傳紅、白兩種牡丹各十二株,分植于卞氏宗祠的東西兩壇,左紅右白,護以石欄,精心呵護。

他以詩明志,以一句「恐使田橫客笑人」,自比寧可自殺也不愿向劉邦稱臣的齊國貴族田橫。朱元璋得知,勃然大怒,將他發配至遼東邊地三十年。行前,元亨告別家人,又親到牡丹園以酒祝花:「待我南還花再開。」主人惜花,花憐主人,依依惜別情,令人感喟。奇的是,元亭走后,牡丹果然枝葉枯萎,花影不見。而元亨家人也各自散去,此時唯有一妾,每日步入園中,面對一片枯枝殘葉,朝夕祈愿:「主人有信回,當再著花開!」明永樂元年(1403),牡丹花忽放,卞元亨果然獲釋歸來。三十年滄桑,故園依舊,他百感交集,寫下《戍歸》詩一首:丈夫志遠遍天涯,一路遼東忽到家。荒徑尚存蒼翠柏,故園猶有牡丹花。文章自古渾如夢,勇略于今誰共夸?回首風煙成往事,樂夫天命復何嗟!

正所謂,

武松打虎真英雄,元亨栽花傳后人。

他的一生,就在一段短短的縣志中。

卞元亨(1328~1419),鹽城縣東溟(今江蘇鹽城市便倉鎮)人。元末張士誠部將領。幼讀史書,成年時好文學,善吟詩,嘗試劍,膂力過人,能舉千斤。元時,伍佑場草地有虎,卞元亨徒手獨往,以腳蹴虎頜,使虎立斃。至正十三年(1353年),張士誠據高郵,聘卞為主帥。及士誠跋扈,屢諫不聽,辭去。士誠敗,明太祖征之不應,嘗作詩云「恐使田橫客笑人」。因詩句觸怒明太祖朱元璋,便下令發配卞元亨到遼東(今山海關北)充軍。卞慨然就道,臨行時仍飲酒吟詩,泰然自若。永樂元年(1403年),被赦返回,見庭園中牡丹猶在,便觸景傷情,揮筆賦詩,以抒感懷。卞元亨后在東溟隱居耕讀,依柏為門,號「柏門老人」,又號「東溟叟」。

晚年仍以吟詩和植牡丹自娛。永樂十七年(1419年)去世,享年91歲。遺著有《柏門詩集》、《牡丹詩》等。——《鹽城縣志》

如果你在今年花季,去江蘇省—鹽城市—亭湖區—便倉鎮—卞氏支祠內—枯枝牡丹園,就能看到武松原型、施耐庵表弟、南宋卞濟之后裔、元末吳王兵馬大元帥、真正的打虎英雄卞元亨留下的祖傳枯枝牡丹花。

即使不在花季,也能在枯枝牡丹廳內,看到卞元亨的一幅手書,詩曰:

世祖恩榮衣紫時

牡丹移自洛陽枝

另一聯為張愛萍上將手書,聯曰:

海水三千丈

牡丹六百年

所以,施耐庵在明朝的地位相當于:

我,施耐庵,當朝開國軍師的同學,昔日吳王兵馬大元帥的表哥,當年張士誠其中請我出山,一曲離歌,十三州吹奏,天下英雄十之八九,不是知己就是故友,年過半百后,我歸隱江湖,寫了一本書,叫《江湖豪俠傳》,后改為《忠義水滸傳》,根據真人真事改編,天下群雄大力推薦,朱元璋看了都說好,所以非常流行。

我徒弟羅貫中,也寫了一本書,叫《三國志演義》,也非常流行。我們師徒一人一本書,六百多年后,養活了中國大半個影視圈。

施耐庵在江湖上的地位,相當于江湖百曉生吧。他表弟就真的是歸隱江湖的老將軍了。

他寫武松血洗鴛鴦樓殺丫鬟算什麼,武松原型還當過吳王兵馬大元帥,打敗過明朝開國將軍常遇春呢。

小說情節,別說亂世兵荒馬亂過來的施耐庵,現在那些吹空調用電腦的網文作者,不一樣是安排筆下的主角大殺四方,屠城滅國,把星球宇宙統統玩爆炸,你問他們什麼心態,爽唄。

當然,施耐庵不寫小說的時候,那是相當會唱歌的。

新水令秋江送別(施耐庵)——贈魯淵道源、劉亮明甫(新水令)西窗一夜雨蒙蒙,把征人歸心打動。五年隨斷梗,千里逐飄蓬。

海上孤鴻,飛倦了這黃云隴。(駐馬聽)落盡丹楓,莽莽長江煙水空。別情一種,江郎作賦賦難工。柳絲不為系萍蹤,茶鐺要煮生花夢。人懵懂,心窩醋味如潮涌。(沉醉東風)經水驛,三篙波綠;問山程,一騎塵紅。恨磨穿玉洗魚,怕唱澈瓊蕭鳳,盡抱殘茗碗詩筒。你向西來我向東,好倩個青山互送。(折桂令)記當年邂逅相逢,玉樹蒹葭,金菊芙蓉,應也聲同。花間嘯月,竹里吟風。夜聽經,趨來鹿洞;朝學書,換去鵝籠。笑煞雕龍,愧煞雕蟲。要論交白石三生,要惜別碧海千重。(沽美酒)到今日,短檠前,倒碧筩;長鋏里,掣青鋒。更如意敲殘王處仲,唾壺痕,擊成縫。蠟燭淚,滴來儂。(太平令)便此后,隔錢塘南北高峰,隔不斷別意離蹤。長房縮地恐無功,精衛填波何有用?你到那山穹水穹,應翹著首兒望儂,莽關河,有明月相共!(離亭宴帶歇拍煞)說什麼草亭南面書城擁,桂堂東角琴弦弄,收拾起劍佩相從。

撩亂他落日情,撩亂他浮云意,撩亂他順風頌。這三千芥子,多做了藏愁孔。便傾盡別宴酒千壺,猶嫌未痛。那堤上柳,贈一枝;井邊梧,題一葉;酒中梨,傾一甕。低徊薜荔墻,惆悵薔薇櫳。待他日鶴書傳奉,把兩字兒平安,抵黃金萬倍重。

我只搜集資料。

我不想討論施耐庵到底存不存在、他是不是羅貫中小號的問題。

其他回答:

李廣迷路脾氣好,衛霍帶兵待遇差?

漢武帝圣旨實錄,司馬遷實力演繹大漢雙標!

衛青和霍去病都是寬容豁達之人,為何最后卻害死了李廣父子?