這是個很大的題目啊。

隔一段時間,我會發長篇系列來具體探討。

精力有限,今天就隨便說說吧。

為了不節外生枝,以1644年3月為底線,暫時不考慮南明。

第一,遼東是一個從后勤角度來說,對明軍很不友好的戰場。

在沒有鐵路、公路和安全海運航道的時代,遠程運輸要麼靠大量畜力,要麼靠河運。

而遼東偏偏是一個處于河運網以外的地區。陸路通道也只有狹窄而不便通行的遼西走廊。

至于海運,昂貴而且非常不安全。渤海近海是一個很不穩定的海區,風險甚至超過大洋。

這就決定了明朝向遼東的運輸成本特別高昂。

這是我反復強調過的問題:遼餉在520萬兩的時代,海運費一項就占到了130萬兩。卻只夠在遼東前線維持6-7萬常備軍隊和1萬多匹馬。

這又導致另一個問題:

第二,無論明朝全國軍隊有多少,其投入遼東的兵力(特別是消耗糧料特別巨大的騎兵部隊)必然受到嚴重限制。如前所述,明軍一般只能在遼東維持6-7萬兵力和1萬多匹馬。

如松錦大戰,明朝投入兵力超過了這個限度,后勤供應就無法長期維持。只能尋求極為冒險的短期決戰,否則部隊將會因為后勤供應困難而不戰自潰。

后金是個擁有10萬以上兵力的龐大集團。而且這個集團半數以上是騎兵。后金利用蒙古東部和遼東北部的巨大草場,可以獲得足夠的廉價馬料。除了奴隸勞動和入關掠奪以外,朝鮮的糧食供應對后金也極為重要和有利。

(對于后金兵力的真實情況,筆者有專門研究。以后會發表專門文章)

明軍無論是總兵力還是騎兵數量,都是遠遠不足的。騎兵尤其不足。

這又涉及到武器運用問題。

第三,從武器角度說。明末是一個火器極為發達的時代。但其發展程度遠遠沒有達到能取代傳統兵器的程度。

這是個極為復雜的問題。足夠寫很多篇專文。

我就做一些最簡單的解釋:

射擊速度只有每分鐘1-2發的火繩槍,效能遠遠不如2-4秒就能發出一箭的弓。

簡單說,火繩槍打出一發的時間內,弓箭可以放出10-15箭。

也就是說,弓箭的「火力強度」是火繩槍的10-15倍。

在那個時代,弓箭就等于是高射速的機關槍或沖鋒槍。

有人會反問,明軍也可以大量裝備弓箭啊。

問題是,明軍騎兵規模太小,無法最有效的使用弓箭。步弓是不如騎射弓的。

這就是現代人很難理解的問題了。多數人總認為,步弓的射擊穩定性很高、磅數也更大,效能要超過騎射弓。

其實并非如此。

步弓的使用方式,基本是選擇在中遠程距離。這是因為步兵的移動速度緩慢,需要預留足夠距離來對付沖過來的敵人。

(如唐代就明確規定,一旦敵人逼近到30米左右,步弓手就應該放棄射擊,而改用冷兵器迎戰)

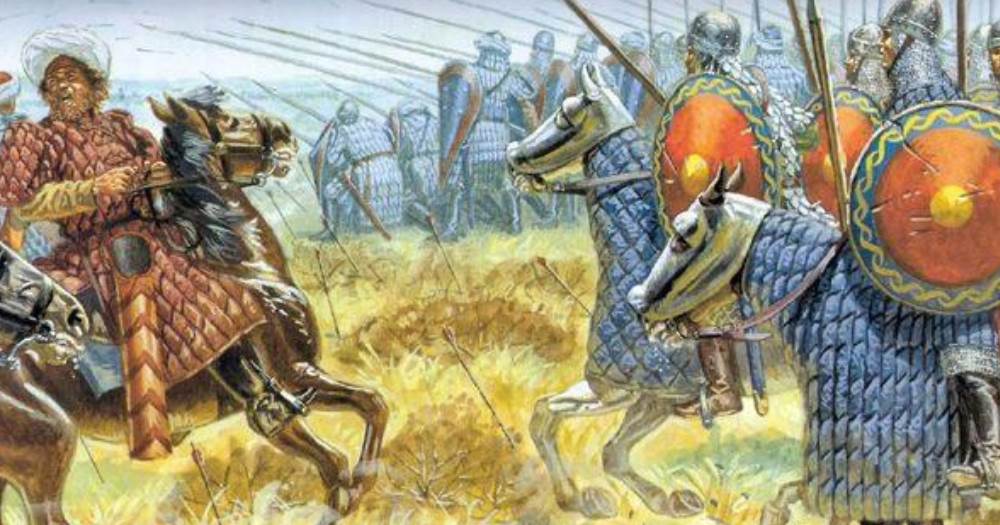

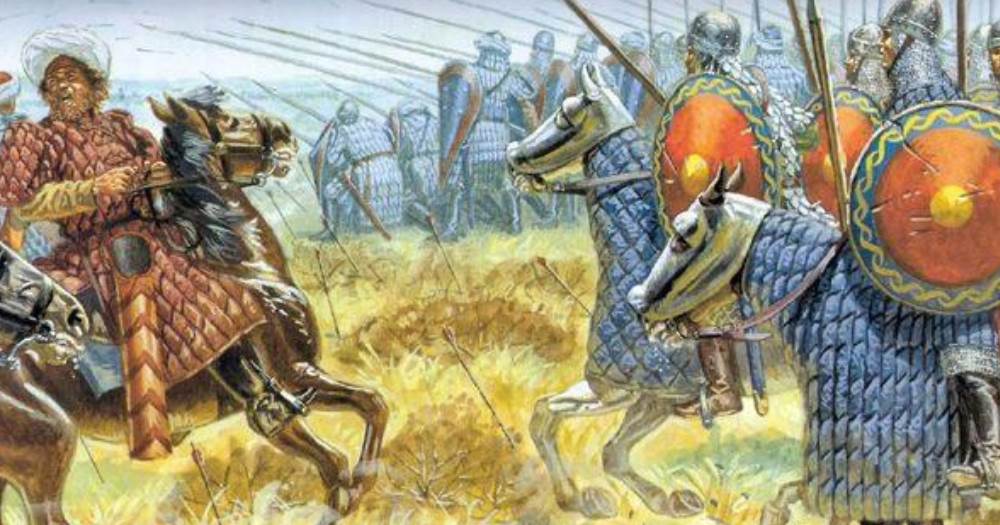

而騎射一般是選擇在10米左右的極近距離。因為騎兵速度很快,即可以輕松的快速逼近對手,也可以快速擺脫對手,所以靠得很近也不怕遭受冷兵器襲擊。

(10米這個距離,正好可以躲開長矛攻擊)

而近距離射擊的優勢是很大的。一方面射擊精度很高,一方面破甲效能也很高。

(遠距離射箭,則很難擊穿破鐵甲,無論磅數多大。近距離破甲就容易很多。尤其是足夠近的話,甚至可以直接射擊無甲防護的臉部和手部)

而且騎兵有快速機動的優勢,可以很容易在局部地段形成更高的兵力密度和弓射密度。

而明軍步弓的中遠距離射擊,一方面命中率較低,一方面破甲效能也很低。

明軍在中遠距離想獲得較高的破甲效力,就只能采用射擊速度很慢的火器。

這樣的話,清軍弓箭本身的射擊速度優勢+騎兵的兵力集中優勢,完全可以造成清軍在局部地段對明軍幾十倍甚上百倍的「火力」強度優勢。

更不用說,對奔沖速度超過每秒10米的騎兵,無論用弓箭也好、火槍也好,想打中都是很困難的。要知道,如火繩槍的射擊間隔超過30-60秒。這段時間內,騎兵已經沖過去超過300-600米了。戰斗中,想打中移動目標原本就很難。打中騎兵這樣的快速目標就更難。

這就造成了清軍的「野戰無敵」狀態。

明軍只能依靠堡壘戰術來抵御清軍的攻擊。但堡壘戰術的劣勢在于,容易造成兵力分散(部隊被分布在彼此距離很遠的眾多堡壘內),也容易遭受圍困。

對于后勤供應本來就很困難的明軍遼東戰區來說,被圍困在城堡里,困境只會更大。

而在重型火器發達的背景下,短期內攻破一些不太堅固的城池,也并不困難。

(這個時代的重型火炮,想打中移動目標很難。打固定不動的城池或車營之類,倒是很容易)

還要考慮到這個時代火器的各種狀況(全球性現象):容易炸膛;某些火器難以瞄準;后坐力過大;硝煙容易影響視野。等等等等。

以上是一些最簡單的技術分析。更具體內容,請等待我的專門系列文章。