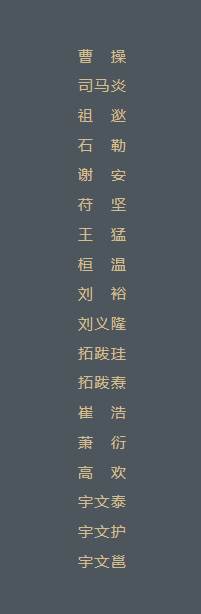

隋唐的形成,我認為主要分為四部分。

第一部分是漢朝遺存。

第二部分是南北朝的鄔堡探索。

第三部分是北魏北周積累。

第四部分是唐朝創造。

第一部分的蟄伏期很長,從西漢時期就開始了。這點其實不用細說。

而鮮卑是東胡的一個分支,起源在大興安嶺一帶,這個部族在西漢東漢之交時逐漸成長為一個政治體,在東漢滅北匈奴之后迅速南下,逐步占領草原。到漢桓帝的時候,勢力已經比當初的匈奴還要強大了。

而崛起的鮮卑被新起來的魏國成功壓制,導致後來被迫在河套-盛樂一帶蟄伏了一百多年,正是這一百多年的積累和博弈,使得鮮卑的外交戰略經驗逐漸成熟,內部的體制也逐漸適應農-牧混合發展模式。

這就使得拓跋鮮卑在入主中原時,已經帶有了相當的政治經濟軍事經驗。

一方面,他們需要應對南部中原和南朝的競爭,另一方面,又要面對北部草原比如柔然的壓力,這種夾縫中生存的技能在一百多年的時間里被反復磨煉。

這種經驗和技能後來在與北朝的漢人磨合后更為純熟。

漢人雖然受拓跋氏的統治,但同樣積攢實力,同時和鮮卑在不斷的切磋博弈中也掌握了鮮卑的外交戰略技能和政治組織模式。并且漢人和鮮卑人以及其他胡人逐漸融合重組。

南北朝時期,胡族的勢力往往是聚集到一塊,對地方缺乏控制力。鄉村依然被漢人豪族鄔堡掌握,從而使得唐朝的出現成為可能。

北朝新塢堡組織形成的過程,其實比較像我黨在30-40年代建立的根據地,里面的制度和領導已經是新一波人了。

原來的很多豪強已經南遷了。正是這新一波經過刀尖舔血歷練出來的新團體,構成了後來隋唐地方和中央的根基。

魏晉北朝的塢堡內部,可以進行很多制度建設和探索,這種小集團的探索才為后面的民族融合和新制度的形成提供了基礎。

如果沒有十六國的鄔堡歷練,如果沒有北魏的一系列改革,沒有對草原-中原地緣博弈關系的重新認知,沒有北周北齊對于法律和新軍事擴張模式的探索,那麼隋唐的出現根本就不可能。

隋唐的成功,離不開十六國時遍地鄔堡對于新制度和新擴張模式的探索,離不開南北朝時關隴地區新體制的搭建。

到北魏滅亡的時候,分離出來的北周北齊已經各自有一批上馬能打勝仗,下馬能治理國家的高品質人才了。

而北周集團相比北齊集團,內部更為團結,目標更為堅定,更擅于統戰。同時他們也搞了很多制度建設,尤其是建立府兵制度。同時配合上高超的戰略博弈技巧,得以在北齊,柔然,南梁三強敵的夾攻下壯大。并最終勝出。

到了隋末以后,原有的統治集團再次發生腐化,而李世民則敏銳地發現民間依然有一批能征善戰的豪杰和能掐會算的謀士,這些人不一定出身原有的門閥,但同樣身具才能,因此就用自己的卓越表現和人格魅力成功組建起了自己的班底。在建國后改進了原來在隋朝沒有被有效利用的均田制,分配給百姓更多的優質田地,邊發展經濟邊開拓四方。