因為女性會隨著時間的遞增,慢慢被孤獨感吞沒。

換句話說,女性的特質導致了她們,更容易感知到孤獨這種情緒,這一點上,全天下的女人都通用。

我不想在這里討論什麼母性,或者那些比較現實的考量,因為其他回答在我看來差不多都一個意思,長輩說女人一定要生個孩子,這必然是基于利益的考慮。

這在有些家庭里是有道理的,但我想從更加宏觀的角度來聊聊這個話題。

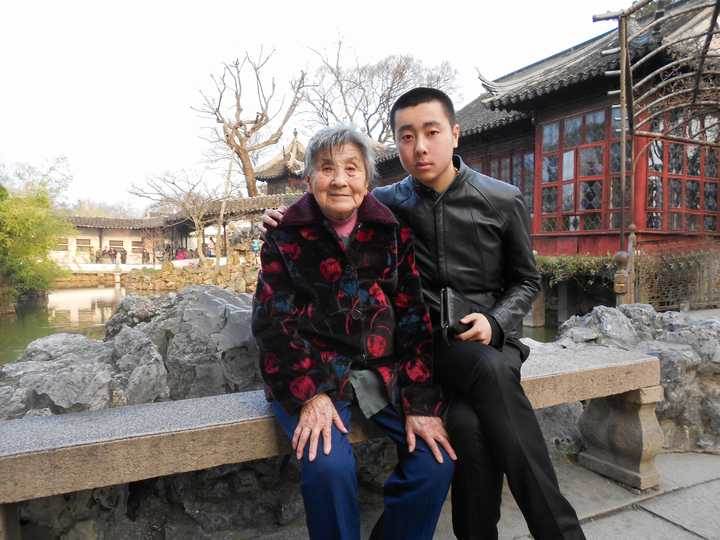

我真正見過一輩子不生孩子的女人,是我爸學校里的一個老師,今年應該有五十三了,她和丈夫從未有過孩子,當然據說是身體原因。

我對她印象很深,因為在我過去的記憶里,她是一個對小孩子非常溫柔的女人。我并不清楚她和丈夫的感情如何,但想來也不會太好,因為他們倆幾乎不會一起出來散步。

她是個很沉默的女人,這是我對她最深的印象,而且很多時候她的沉默,是一種難以形容的僵化。

我之所以提到她,是因為當年她在初一教我語文的時候,有一次在課上忽然來了一句。

女人應該生個孩子。

不過當時的女同學們,大都還停留在還沒有額頭的年紀,所以沒有人關心這句話。

而我們要想討論這個話題,就還得先搞清楚,在這片土地上,中國女性的一個成長流程。

中式文化下,女性往往會被剝離對于原本家庭的歸屬感,這一點在過去的歷史里幾乎是常態,我不談現在和將來,那是因為我不清楚以后的女性,又會是什麼樣的生長環境。

而這點主要是來自于婆家,和娘家這兩個詞匯的誕生,正所謂嫁出去的女兒潑出去的水,女人出嫁后,往往就視為了婆家的人。

她的一言一行,她的利益考量,也大多和原來的家庭做了切割。

雖然都說女性嫁人是組建了一個新的家庭,但其實這話有點假了,因為大多數女性只不過是加入了另一個舊的家庭當中,僅此而已,除非對方父母雙亡。

在我們國家,但凡一個家庭當中,同時有了女兒和兒子,那幾乎是不太可能出現,將財產留給女兒的局面出現,你也基本上沒見過女兒,女婿天天住家里的。而在過去的很多時候,一個家庭只有一個獨生女的情況也極少,絕大多數家庭在生下第一個女兒后,就會開始攢足馬力,試圖再生下一個兒子。

這種情況的出現有著多方面的原因,但此處我們并不討論這個。

因為以上的種種因素,就導致了女性身上往往會有一種疏離感,對于世界的疏離感。這種疏離感的來源,就是女性對于家庭這個概念的模糊,過去的時候,一個女性她會很難在自己的生命里,真正尋找到家庭的存在。

因為原來的家庭已經做了某種意義上的切割,而後來的家庭卻又由男方的全部人馬組成。

好像一時間,到哪兒都是外人。

那麼情況會在什麼時候發生扭轉呢,答案很簡單,當女性生下第一個孩子的時候。

因為從這一刻開始,男方也會隨著孩子的誕生,而更多融入這個小家庭中,也就在這時,男方,女方,孩子,才真正意義上締結成了一個全新的家庭。

而沒有孩子之前,很多時候女性完全可以說是在借宿。

從這之后,女性的疏離感便會慢慢減少,對于新家庭的認可會轉化為一種依賴,這是安全感的體現。

我可以這麼說,女性最為渴望的東西,就是安全感。雖然這話有點太過武斷,但我堅持認為這是對的。

當局面發展到這里,也許你會覺得已經完美了,接下來就是幸福生活的開始。

的確如此,但很可惜的是,我們還忽略了另外一點,就是婚姻這種東西在現實里的情況。

事實上,我認為絕大多數夫妻,在婚姻當中都是漸行漸遠的。這種漸行漸遠并不是指的雙方要反水了,要出軌了,并不是這樣。

這種漸行漸遠是體現在心理層面的。

隨著婚姻時間的增長,男方會越來越忽視女方的心理,直到完全不再考慮,而女性也會慢慢形成一個完全封閉的精神世界。你可能好奇我為什麼說的是男方忽視女方,請相信我,這并不是什麼性別歧視,女方忽視男方的心理自然也有,但對于整個基數而言微不足道。

因為女性身上自帶一種情緒上的敏感,而這是很難消退的。

八十歲的老太太都會猜測今晚自己老伴和誰跳舞去了,但四十歲的丈夫幾乎就不會關心,妻子今晚做夢的時候為什麼會哭了。

「做噩夢了是吧,哎,多大點事,繼續睡」

這并不是指男性天生沒有良心,而且男性身上具備著一種遲鈍感,特別是越熟悉的,就會越遲鈍。

這很簡單就會發現,你可以參考獨生子女家庭當中,男孩和女孩他們各自會寫日記的機率有多大。

當然我不否認一輩子恩愛夫妻的存在,但在這里我只討論大多數,因為少數并不具備討論價值,那只是命運的饋贈罷了。

隨著婚姻時間的遞增,女性的疏離感就會被慢慢喚醒,她會很惆悵的發覺,自己的話越來越少了,和丈夫的交心也越來越少。

而到了這個時候,對于孩子的情緒投入才是真正意義上的加大。

而時間算起來,差不多剛好就是孩子從國中到高中這段期間。

所以這時女性的疏離感又被填補了,尋找家庭的安全感,在此刻變成了教育。

教育孩子,也開始成為了一種新的家庭安全感。

時間接著往后走,女性的年齡越來越大,孩子也開始不再需要被教育,而是走向了工作,走向了自己的婚姻。

孩子長大成人了,這也就意味著,從教育孩子來填補疏離感的辦法不再有效,這最多只能持續到,幫孩子找個結婚對象之后。

也正是從這個時候開始,女性對于世界的疏離感,才真正進入了高峰。

因為在這個時期,孩子在某種意義上已經實現了對于,男方,女方,孩子,這個小家庭的脫離,他會開始自己組建全新的家庭。也在這個時期,女性的父母也差不多開始邁向了生命的終點。

與此同時,男方的遲鈍感差不多是日以繼夜的遞增。

女性會感受到一種孤獨,而這種孤獨是無法阻擋的。

有些女性會為了再次填補疏離感,而將目光投向了孩子的新家庭當中,力求在其中有更多的參與感,希望能融入進去。

于是惡婆婆這個稱呼,就開始誕生了。

其實這是沒有用的,反而只會引起更大的疏離感罷了,因為當年她自己就是這麼過來的,這是一種輪回。

女性的輪回。

其實從這個時候開始,女性的疏離感就已經無法再填補了,就像一種癌癥,努力控制了一輩子,終究還會到了晚期。

哪怕有了孫子也一樣,因為孫子和自己所隔著的時間,已經太過漫長了。

女性會漸漸沉默,僵化,然后思考,接著在這種如潮水般的疏離感中,變得愈發平靜。

最后就是釋然。

而當生命最終邁向了結束,女性也迎來了自我的衰竭,她已經太老了。

她要死了。

孩子的意義也于此刻,開始了最后一次生效。因為孩子的存在,會讓女性由衷地安心,她或許會在人生的盡頭處,遠遠眺望著那個承載了她生命的孩子。

她會從那個孩子的身上,再次感受到她自己人生的全部。

她是一個女孩,她是一個母親,她是有家的,這一輩子。

因為有家,所以可以好好離開了。

死亡也在這一刻因此而被打散了恐懼,就像很多年前她離開自己的家,嫁給了丈夫那樣。

一切好像一模一樣。

只不過是推開家門,走了出去罷了。

這就是我所理解的,女性與孩子的全部。

是否一定要生個孩子,這是個無法回答的問題,或者說我無法替女性來回答這個問題,因為這是一種只有她們自己才能夠做出的選擇。

我所說的一切,也都是基于我對于過去那些歷史,那些人或者物所得來的感受。

現在,將來會是什麼樣,我也無法替女性來說明。

也許將來的女性不再需要從丈夫,孩子的身上填補疏離感,也許將來的女性不再對家這個概念如此執著,也許將來的女性并不再依賴任何事物。

也許將來的女性,和過去的女性沒有區別。

這一切的一切,太過復雜,那其中有教育,有文化,還有環境。

沒有人知道答案,我也不知道。

但當我們回過頭時,會發現這一生真的很難,那或許是因為幸福需要太多的偶然吧。也好像一生都在追逐家這個東西,好像一生都在追逐著安全感,追逐著自己的歸宿。

到底什麼是家呢,爸爸,媽媽,丈夫,孩子。

我想可能一輩子到了最后,大概也想不明白吧。

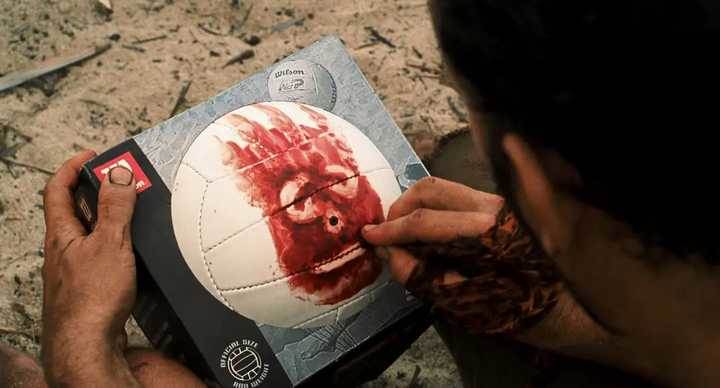

我去年過年的時候回去了一趟學校,聽人說那個老師現在學起了畫畫,而且她好像很喜歡畫畫。

我去了一趟她家里,那并不遠,就在教師公寓的一樓,而她的家里的確如別人所說,里面都堆滿了她畫的東西。

她畫了很多幅,都畫的是她小時候。

說實話畫的真蹩腳,就像是小時候的她畫的一樣。