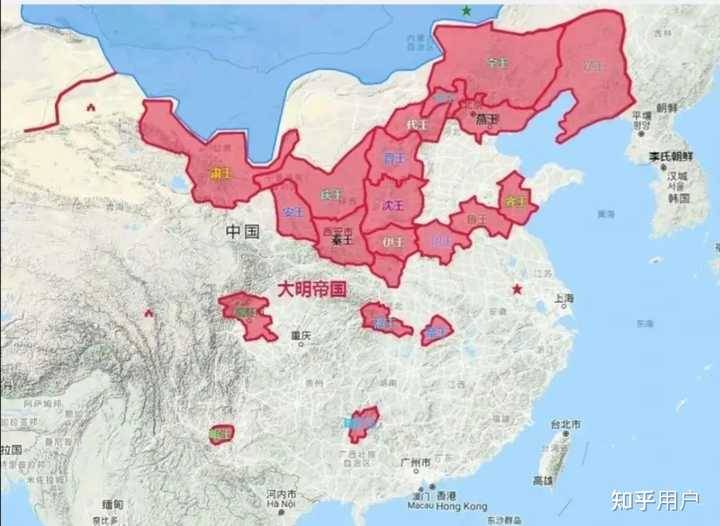

只是當時形勢下的權宜之計,但卻因為明廷一直擺爛,而成為了定制。

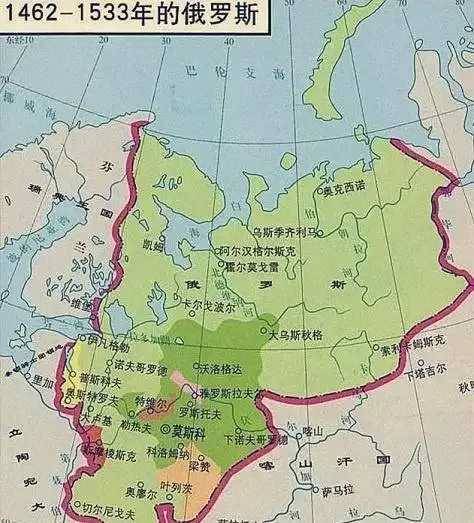

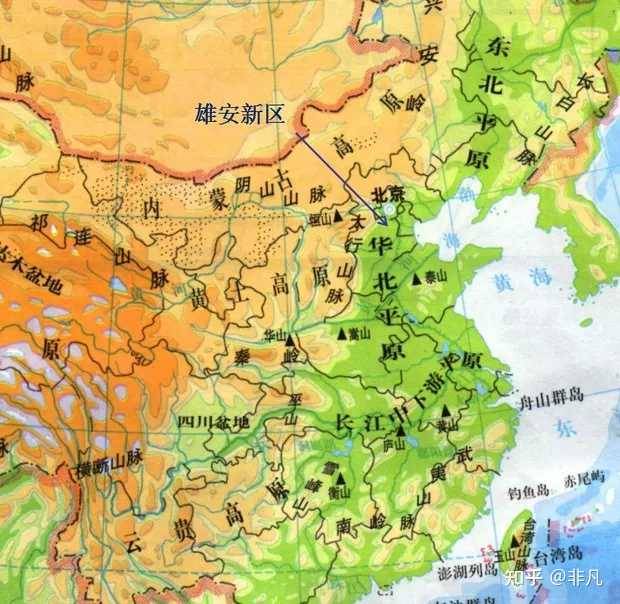

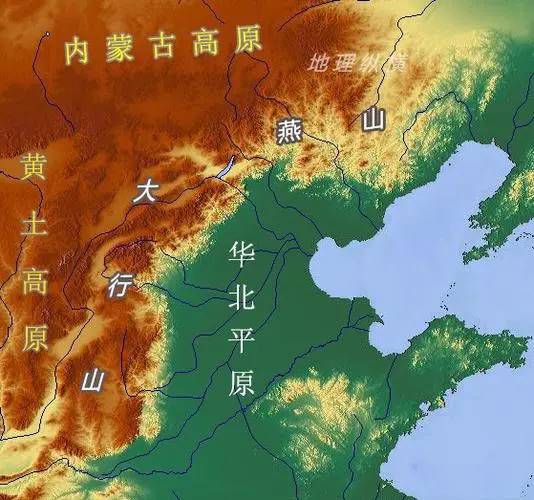

幽燕地區在明初,是軍事中心。明軍奪占大都之后,元統雖亡而實力猶存,「引弓之士,不下百萬眾」,北平東、北、西三面臨虜,是一個戰略突出部。作為通往東北、塞北的十字路口,這里既是前哨,也是橋頭堡。因此,北平勢必要部署大量兵力。

以至于朱棣靠著大寧、北平兩個軍區的兵力,就可以壓著大明的中央軍打。最后還讓朱棣偷塔成功。

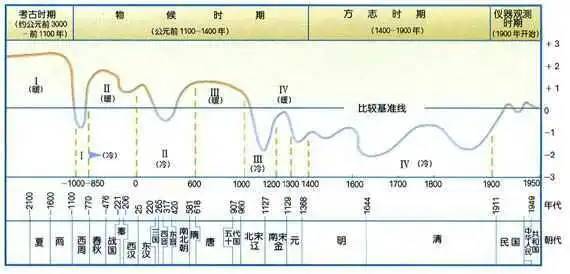

幽燕地區的軍事中心地位,在明朝很長一段時間里都是很難取代的。承擔尤其是陜北等地生態惡化,華北民生凋敝的明初,明廷不得不投入天文數字的海量資源。

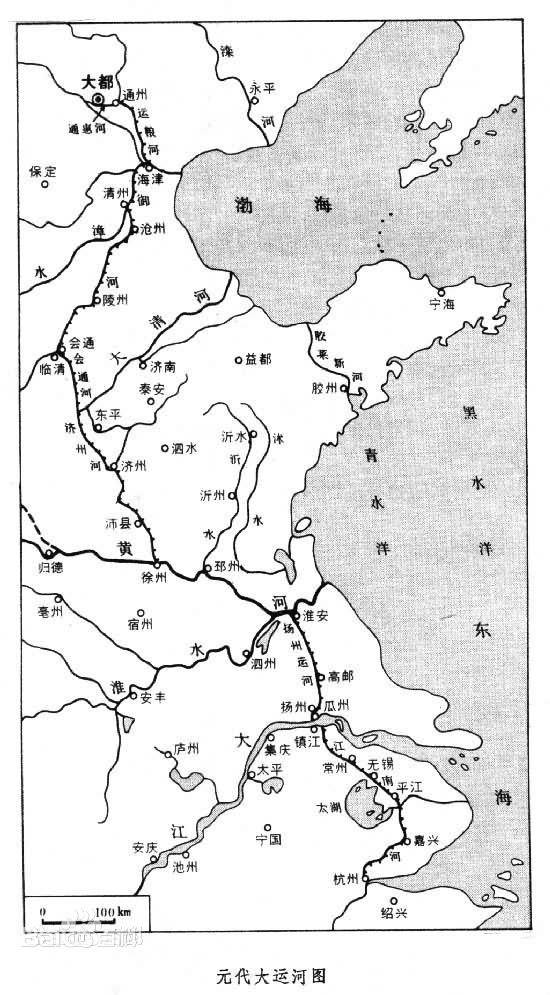

比如朱棣的幾次北伐,基本是把內地的所有可支配兵力都搬出來了。這些兵力都投放在了北京,從這里北上。

敕永康侯徐忠等選練南京各衛及睢陽、歸德、武平、鎮江等二十五衛步騎三萬;寧陽伯陳懋選練陜西屬衛及慶秦二王府護衛步騎萬九千;江陰侯吳高選練山西及晉王府護衛步騎萬五千;仍命中都留守司、河南、湖廣、山東三都司、周楚二王護衛選步騎四萬九千;臨洮、河州、岷州、西寧、平涼諸衛選善戰土官五千,各賜鈔給行糧,皆以來年二月至北京隨征。

從篡位得國的明太宗角度看,這樣一個戰略要地不由自己親手把著,那交給誰呢?是交給他兒子,好讓以后再來一次靖難之役?還是交給哪位臣子,好讓以后再重演一次安史之亂?

而且唐朝和明朝的形勢也不一樣。唐朝尚且還有朔方軍、安西軍來幫忙平亂,可在明初這種一片廢墟的中原形勢下,當初的安西、朔方,已經是境外了,陜甘地區的這些兵力,還不夠宣府軍區玩的。

所以,考察明初的情況,遷都北京是對于統治者來說最好的選擇。其它因素也很重要,比如在「內跨中原,外控朔漠」的背景可以更好控制北方少數民族,離開建文帝的殘余勢力,鞏固自己在北方的基本盤等等,但歸根到底,都是服務于主要原因的。

但是,將都城放在國門,肯定是不正常情況。幽燕地區本身資源稟賦貧乏,需要全國的大供血,而且定都北京對物資轉運的巨大壓力,造成南方治理的日益松垮,這些影響也自不待言。更何況我大明在北京待了兩三百年了,也沒見得把遼東經營好了。

幽燕地區的邊防問題,本身是需要通過政治、軍制方面的安排來進行解決的,只是有明一代,一直沒有給過什麼好的回答。