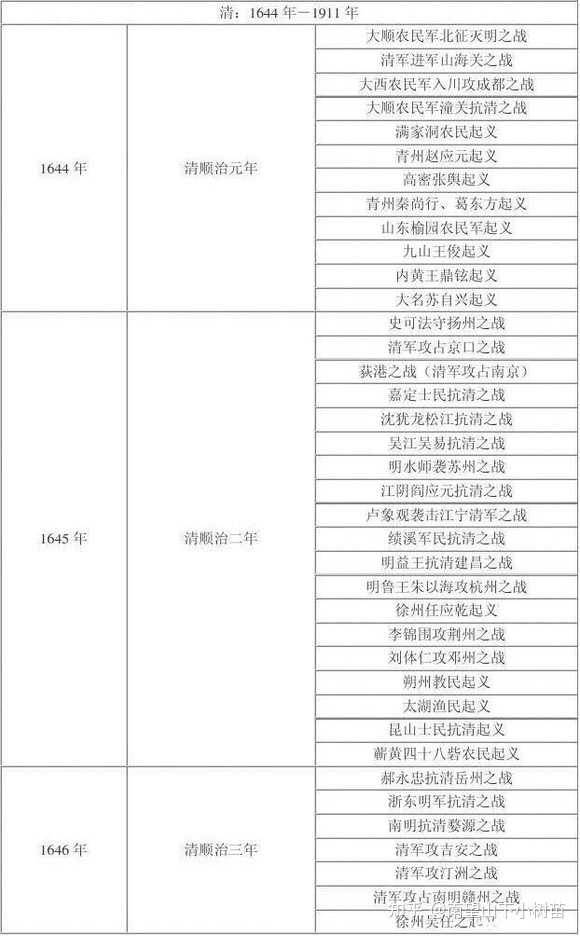

因為沒有軍事常識的人,經常會得出很多天真爛漫的結論,比如得民心者得天下之類的。《歷年記》中記錄過一場嘉定反清義軍與李成棟部隊的戰斗。上千義軍發現了50個李軍騎兵,認為對方人少于是想主動出擊。李軍騎兵先在遠處射箭,然后縱馬驅馳馬刀揮砍,反清義軍士氣迅速跌落崩潰,掉頭逃跑,自相踐踏,死者百余。關理論什麼事,很多人根本不了解平民與職業軍人的差距有多大,你光念「有壓迫就有反抗」的左經,那兵器呢,盔甲呢,戰馬呢,組織訓練呢,這些東西是從天上掉下來的嗎?那你說對滿清來講,這50個騎兵和上千反抗的義軍哪個有統戰價值?何況李成棟部隊的騎兵還比不上滿蒙騎兵呢。十萬滿蒙八旗裹挾控制住五六十萬綠營,綠營彈壓地方,完全可以壓住絕大多數的反清起義了。

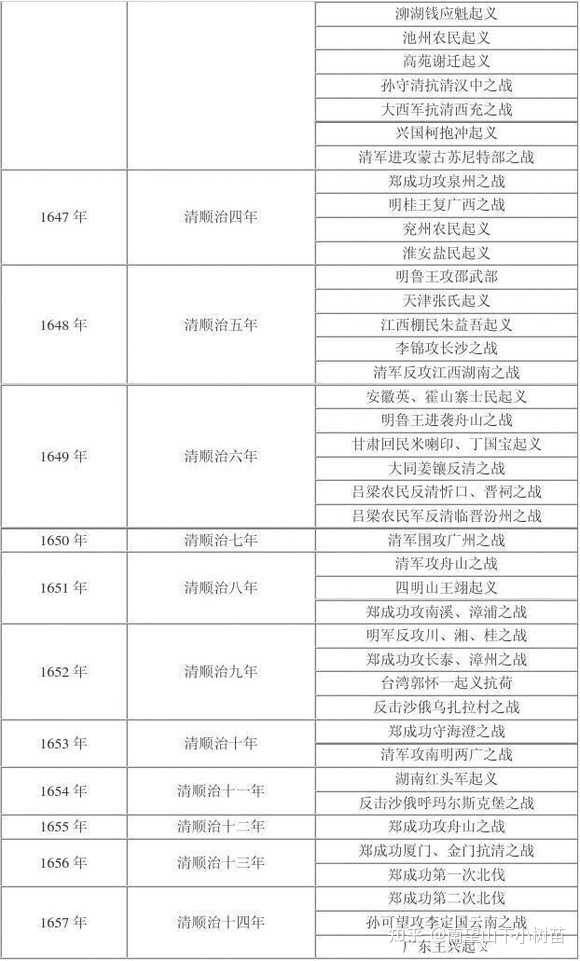

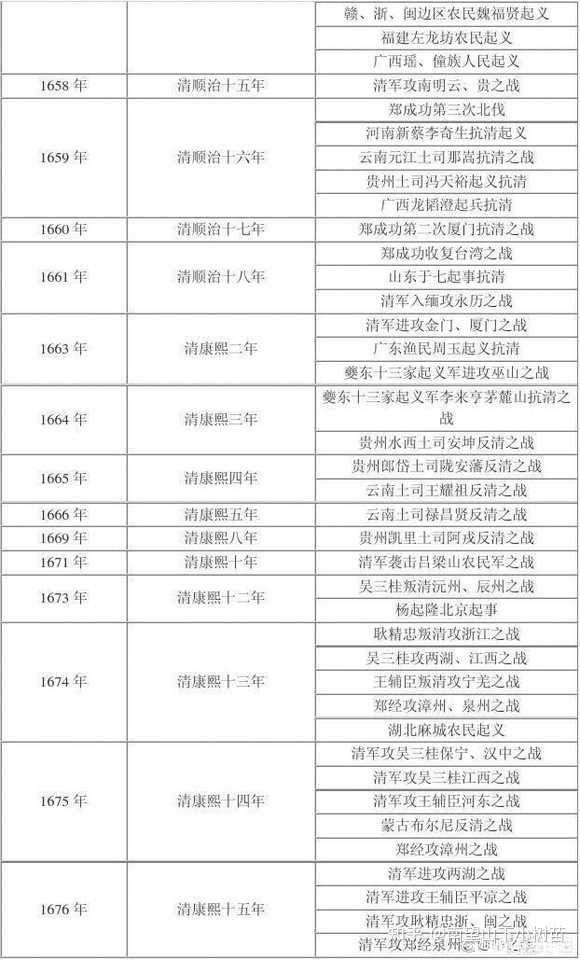

騎兵為王的時代就是這樣,幾萬精銳騎兵足夠當中原之主。當后膛步槍普及,滿蒙騎兵優勢不再后,漢人的話語權就大得多了,之后新軍起義滿清退位也就水到渠成了。哪門子的漢人接受了滿清三百年,大大小小的反清起義少嗎,純粹是缺騎兵對抗不了,捻軍只能搜尋大量驢子當載具,因為滿清嚴格限制漢人養馬——人家心里門清命門在哪里。有了后膛槍,漢兵和滿蒙兵差距沒了,人數還有優勢,辛亥革命很快就來了,看懂了吧?

很多人解讀宋末明末的歷史,要麼一味從左的角度,單方面強調漢人內部的所謂階級問題來解構民族主義,然后論證滿清分配公正深得人心所以才有戰斗力;要麼就論證漢人「費拉」,轉投逆民,本朝的政治正確話術宣傳更是強化了這兩類人。但這兩種解讀都是有局限性的。

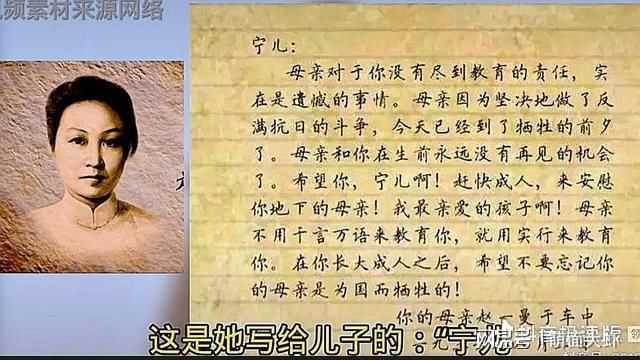

很少有人直接從軍事角度來看問題:馬鐙普及到后膛槍這一千多年,是騎兵占據版本優勢的時代。東亞的騎兵兵源和戰馬哪里最多?是蒙古和東北亞。蠻族不像漢人一樣軍民高度分離,他們騎馬射箭是為了打獵,是生存技能,技藝不精的都被自然界淘汰了,活下來的一定是弓馬嫻熟的。這一階段的版本下,漢人出現翻車是極其正常的事情,波斯和印度翻車更多。對于打逆風局的先輩,不該過多苛責,哪怕做些妥協也是能理解的,不能一味說是喪權辱國。漢人需要學會在碰上比自己更強的敵人時,怎麼周旋自保,減少損傷,以拖待變,塔基亞是每個民族都要掌握的技能,因為你不可能永遠是順風局。