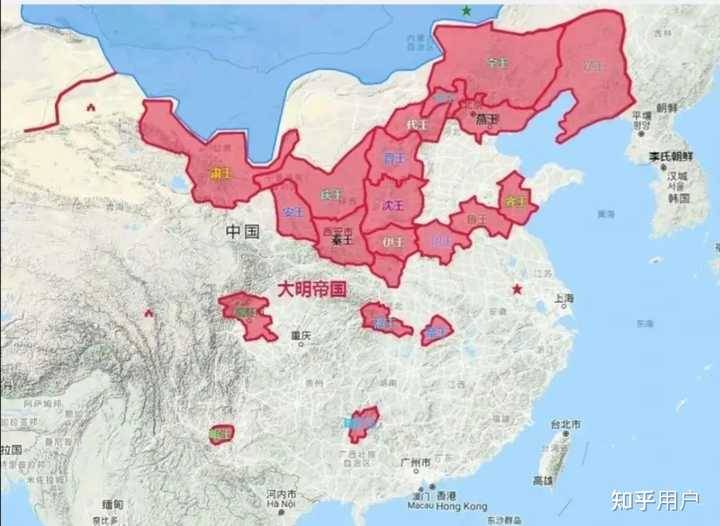

這可是朱棣最偉大的地方

首先,天子以衛國門是歷朝歷代最常規的做法。

漢朝定都長安,其實三百公里之外,就是匈奴

唐朝定都長版,其實三百公里之外,就是突厥。

后梁、后唐、后晉、后漢、后周定都開封,是因為開封四通八達,天子之兵,幾月之內便可抵達邊境。這是政權應對四周之變故所采取的一種妥協。

北宋定都開封,也是這個想法。只不過天子衛國門,也要有守衛的關隘,開封在面對北邊氣勢洶洶的契丹人的時候,實在不是什麼好地方。

朱元璋定都南京還沒幾年,朱元璋就對這個都城極不滿意。洪武元年正月,朱元璋當了皇帝,三月份,明軍收復汴梁,然后,朱元璋馬上跑到汴梁去看了看,到了八月份的時候,朱元璋便下詔

朕惟建基以成大業,興王之根本為先;居中夏而治四方,立國之規模為最重。

朕觀中原土壤,四方朝貢,道里適均,父老之言,乃合朕意。然立國之規模固重,而興王之根本不輕。其詔以金陵為南京,大梁為北京。

洪武二年九月,朱元璋有下令,其家鄉臨濠(即今安徽鳳陽)為中都,并著手營建,兩京一都的格局就此形成。

洪武八年四月,明太祖朱元璋下詔停建中都,原因是「鳳陽雖帝鄉,詔建中都,非建都地。」

早在洪武九年(1376 年),監察御史胡子祺上疏奏請建都關中,他認為:「天下形勝地可都者四。河東地勢高,控制西北,堯嘗都之,然其地苦寒。汴梁襟帶河、淮,宋嘗都之,然其地平曠,無險可憑。洛陽周公卜之,周、漢遷之,然嵩、邙非有殽函、終南之阻,澗、 瀍、伊、洛非有涇、渭、灞、浐之雄。夫據百二河山之脈,可以聳諸侯之望,舉天下莫關中若也。

」

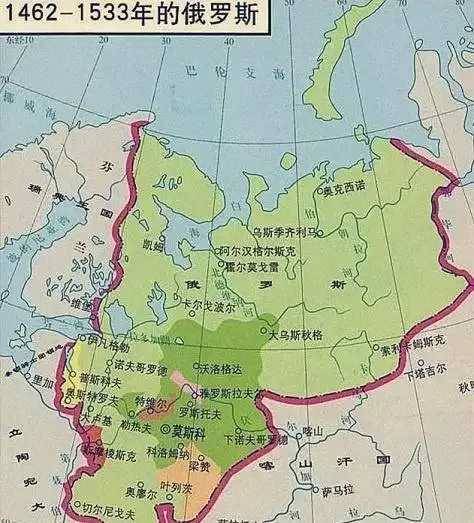

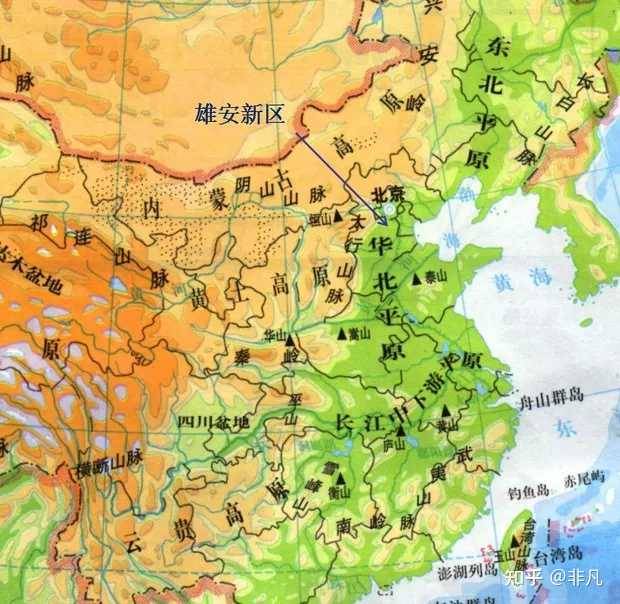

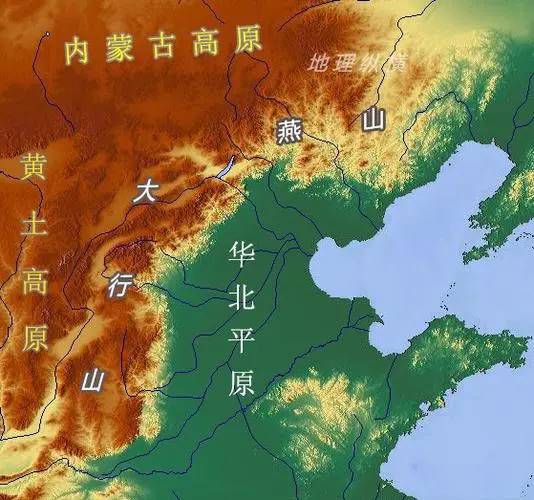

洪武二十四年(1391 年)朱元璋派皇太子朱標巡視陜西,第二年皇太子朱標薨,此事作罷。至于建都北平,明初劉基曾說北平「東連滄海,西接晉冀,前者彌瀦大陸之利,北有重關天險之固」,是極好的建都之處。然而當時修撰鮑頻卻認為「胡主起自沙漠,立國在燕,今百年,地氣天運已盡,不可因也」,還提出「南京興王之地,宮殿已完,不必改圖」。建都北平之事也就此擱置。

截止到這個時候,朱元璋也到了晚年,對于遷都一事,力不從心

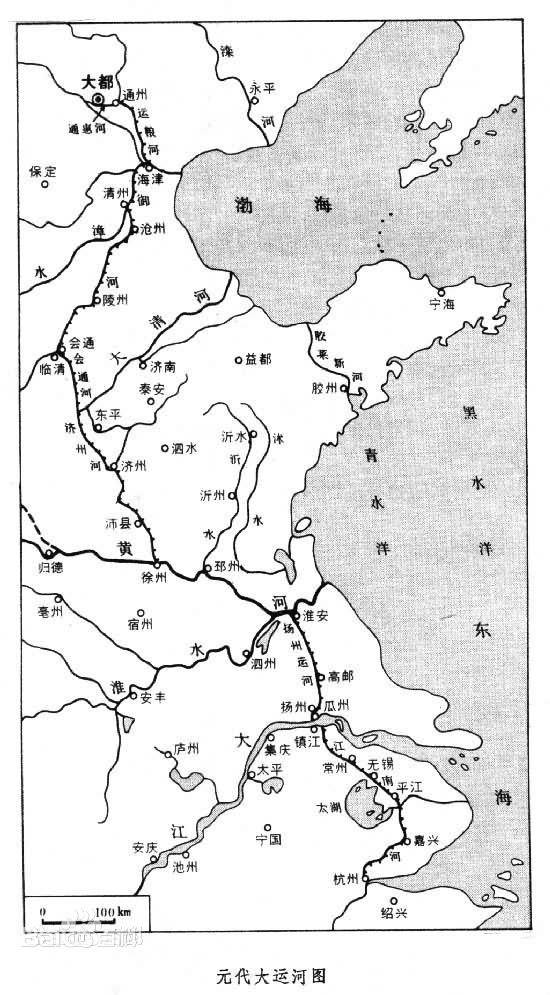

永樂四年(1406 年)開始營建北京宮殿,永樂十八年(1420 年)工程全部竣工,永樂十九年(1421 年)正月,正式遷都北京,「正北京為師,不稱行在,各衙門印有‘行在’字者,悉送印綬監,令預遣人取南京衙門,皆加’南京’二字,別鑄印遣人赍給」。

至此,北京為都、南京為留都的局面初步確立。

為什麼說朱棣遷都北京是朱棣這輩子做的最好的政策

朱元璋由南統一北,一直有一個問題,沒有解決,那就是南北方的經濟不統一,這種經濟割裂的情況,具象化的表現就是南北榜案。

當時南北差距之巨大,基本上經過百多年的演變,已經大到了不可思議的地步

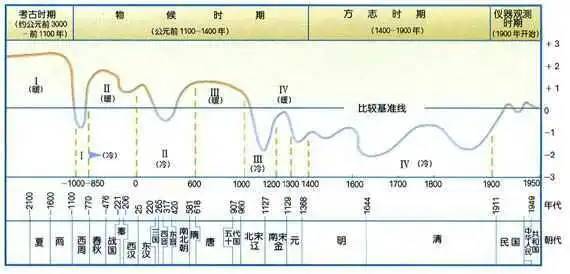

經濟重心的轉移帶來了文化重心的轉移。中國歷史上有三次人口從北向南遷徙的[高·潮],分別為兩晉時期的八王之亂、唐朝的安史之亂、兩宋之際的靖康之恥。這三次人口遷徙的[高·潮],使得本來遠遠落后于北方的南方經濟迅速雄起,最終超越北方。

因此在教育資源方面,南方也迅速超越北方,原來南方很少出讀書人,例如說在唐朝,南方出了幾個讀書人都是比較稀奇的事情,人們常說「關東出,關西出將」,但是卻沒有南北之分。

到了兩宋,南方士人已經開始在科舉考試之中脫穎而出,逐漸與北方相抗衡。而明初,經歷了元代統治的北方在教育上已經被南方大大拉開了差距,因此出現這種情況其實也不奇怪了。總的來說,經濟資源決定了教育資源,明初時代的北方已經遠遠被南方拉開了差距。

如果明朝不采取相關措施,那麼在可以預見的范圍內,明朝對于北方疆土的控制會越來越虛弱,最終導致北部邊境出現失守的情況,雖然在太祖、太宗幾代人內,這些可以避免,但是對于宣宗之后的君主來說,能不能守住北平防線將成為岌岌可危的事情。

可以肯定地說,沒有朱棣的遷都北京,就沒有後來的天子臨北平以衛國門,更沒有明朝的漢族重新融合為一個整體