宋以后,為防止唐代藩鎮之禍,杜絕武人坐大之弊,朝廷的根本軍事策略是「以文制武」。

宋、明兩朝組織大規模戰役,皆由不諳軍事的文臣出任前敵總指揮,統轄幾支規模有限的部隊。武人是不允許掌握方面軍指揮權、統轄幾支兵團展開會戰規模的戰役的。

比如明代:和戚繼光同時代的武人,沒有人能夠建立如此輝煌的功業。他從來不做不可能做到的事,但是在可能的范圍內,他已經做到至矣盡矣。為此,他得到了武官所能得到的各種榮譽。即以官位而論,身居總兵,也已登峰造極。因為本朝的成例不允許一個武人握有一省以上的兵權,即使再有升遷,也不過是增加官俸和官銜。(黃仁宇《萬歷十五年》)

所以,宋、明兩朝最杰出的「軍神」,岳飛和戚繼光,以戰績而論,往前數,比秦之白起,漢之韓信、衛青,唐之李靖,其實是頗有不及的。

為何?

岳飛和戚繼光的領兵人數和作戰規模,其實從來都沒有達到過大兵團會戰的程度。

而白起、韓信、衛青、李靖這幾位,都作為前敵總指揮統轄過多支武將的軍隊,作大兵團會戰。

岳飛在從軍生涯中,唯一一次最接近統帥兩支兵團級部隊、從而有展開大規模會戰的機會,是朝廷命其接掌劉光世軍,趙構旋即朝令夕改,光速反悔,收回前命。岳飛一氣直下,撂挑子上廬山。

岳飛如果能統帥兩到三支宋軍兵團級部隊,統一指揮北伐,那這戰績,將會如何彪炳史冊,嘖嘖。

但「以文制武」是宋以后朝廷的根本國策,這樣固然杜絕了此前朝代地方坐大軍閥擅權的痼疾,但同時,也從根本上限制了本朝國防力量的上限。

「本朝的成例不允許一個武人握有一省以上的兵權」,本朝的成例不允許一個武人握有指揮幾支兵團級軍隊展開會戰規模戰役的兵權,這就限制了岳飛和戚繼光這樣天才卓越的將領的使用上限。

而北方新興的蠻族(女真、蒙古、后金),在單兵作戰素質上已經剽悍猛勁,在戰役組織程度上也非中原漢人政權所可及——他們的大汗,本身就是杰出的武人,由武人統帥全部落精銳軍事力量,向中原漢人軍隊展開會戰規模戰役,則如臂使指,配合協調,符合「軍事」這門科學的客觀規律和基本邏輯。而宋、明漢人政權,其體制概由不諳軍事的文臣出任前敵總指揮,統轄幾支平素不相統屬、素乏「合戰」演訓的軍隊,倉促應敵,豈有勝理?

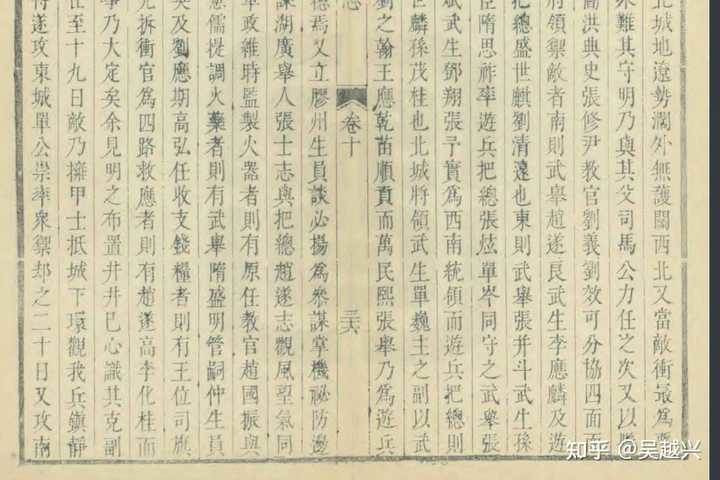

宋之富平之戰,明之松錦之戰,皆是文臣(張浚、洪承疇)出任前敵指揮,皆是雄兵麋集優勢在我,結果如何?!頃刻之間,灰飛煙滅!!

體制啊體制!根本的軍事體制問題,造成了宋以后中原漢人政權在大兵團會戰方面的胎里痼疾。

而大兵團會戰,是「一戰定江山」的《大決戰》,就是賭,賭國家的命運,軍隊的命運,「啪!」的一下,押上去了!大兵團會戰打不過,那就是什麼都打不過。

野戰打不過,防亦不足恃。(譬如明軍發現野戰怎麼也打不過,于是乎袁崇煥用堅城大炮防御反擊后金,收效尚好,努爾哈赤都重傷而死;但時間在后金這方,等到他們也掌握了紅衣大炮攻城技術,則大明江山,又何所恃??)