比較像現在俄國勞師遠征敘利亞,當地盟友需要幫助,如果不出兵會遭受更大損失,也會危害聯盟威信。

根據「清華簡系年」記載,公元前441年和前430年,趙國兩次聯合宋國,越國一起圍攻齊國。

晉敬公立十又一年,趙桓子會諸侯之大夫,以與越令尹宋盟于鞏,遂以伐齊,齊人焉始為長城于濟,自南山屬之北海。晉幽公立四年,趙狗率師與越公朱句伐齊,晉師[門戈](門?)長城句俞(谷?)之門。越公、宋公敗齊師于襄平。

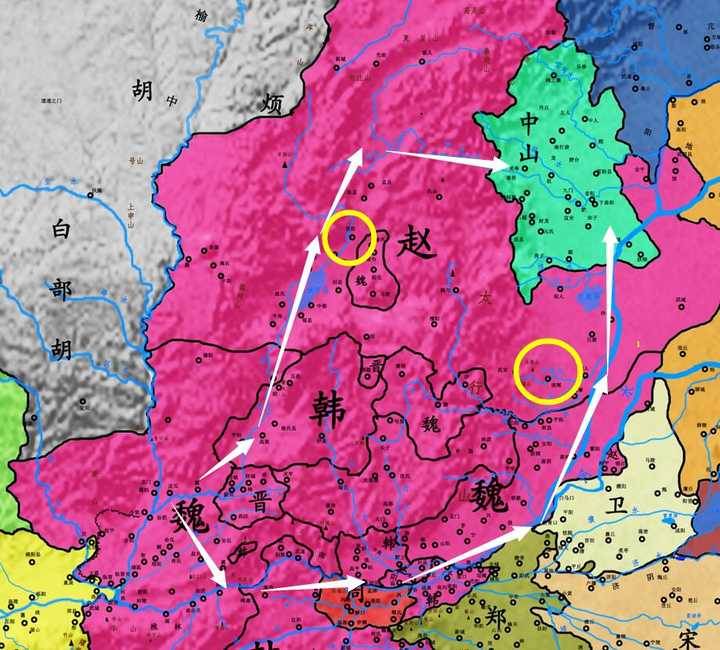

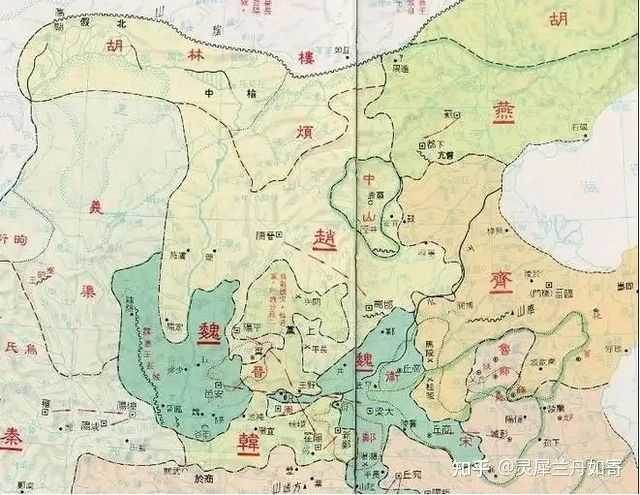

這和中山(準確講,當時還叫鮮虞)有啥關系?齊國是鮮虞的大哥,是它的后台靠山。齊國被三國聯軍打敗,它就無力援助鮮虞,鮮虞被迫屈服于趙國,成為趙國的附庸,鮮虞政權算是趙國控制的傀儡。

隨著時間推移,齊國逐漸恢復元氣,鮮虞也開始努力擺脫趙國控制,公元前414年,中山武公率領他的部落離開山區,向東部平原遷徙,在顧(今河北定州市)建立了新都。

同時,齊國也進攻趙國,實際上它是在牽制趙國軍力,和鮮虞遙相呼應,協助鮮虞的行動。

六國表:齊宣公四十三年, 伐晉,毀黃城,圍陽狐。(黃城和陽狐都是趙地。)

這個時候,鮮虞不僅成功獲得獨立,武公還仿效華夏諸國的禮制,建立政治軍事制度。鮮虞從部落聯盟狀態發展成國家,可以叫中山國了。

中山社會在進步,文明程度在提高,它的軍事實力也在增強。趙國拼盡全力也不能阻擋中山和齊國,只能眼看著中山一步步膨脹。

中山就像趙國肚子里的腫瘤,腫瘤還在一步步擴大,這樣下去不得了。趙國自己沒有辦法解決問題,它向三晉聯盟的盟友魏國求助,這就是魏國滅中山的來由。

所以,魏國出兵中山的主意最初是趙國提出,魏國順勢抓住這個機會進行了擴張。