一切政治賬歸根結底都是經濟賬。

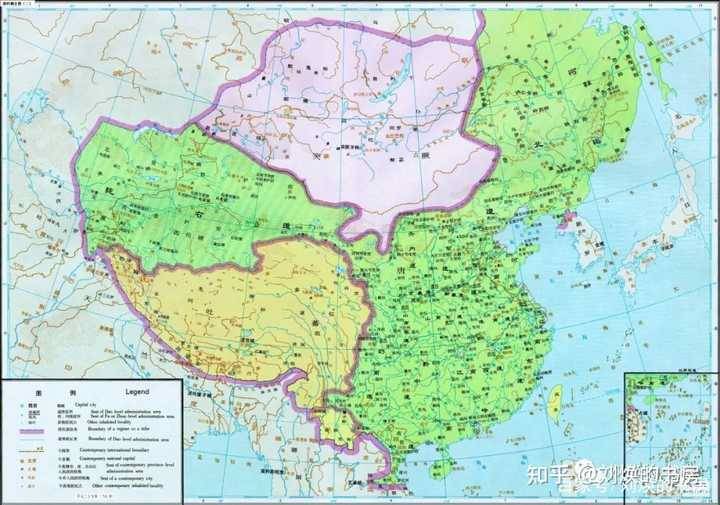

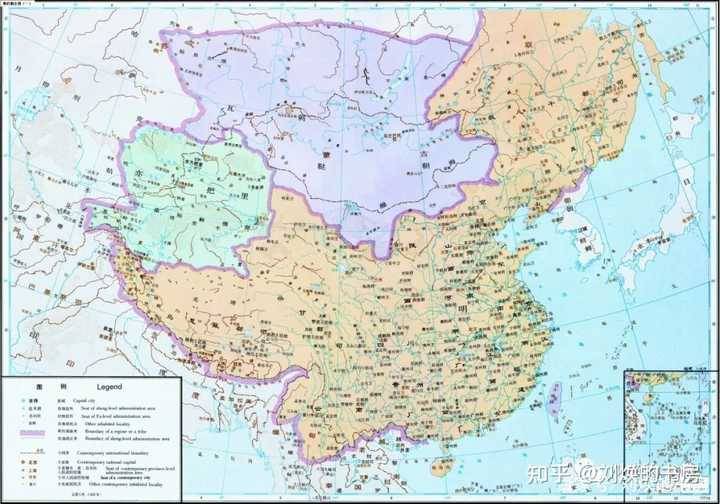

想要控制河西走廊,首先得維持一個較為穩定的漠北,然而對于連河套能丟的大明來說,想要恢復明軍在漠北的威名至少需要從重整軍隊開始,這就涉及到了我大明最缺的東西,錢。

大明的錢可以從任何地方來,但是就是不能從宗室藩王和官紳地主那里來,這就決定了我大明的財政風險較高,抗壓能力較差,而打漠北又必然是大戰、持久戰,大明長期維持高強度打擊的可行性確實不大。

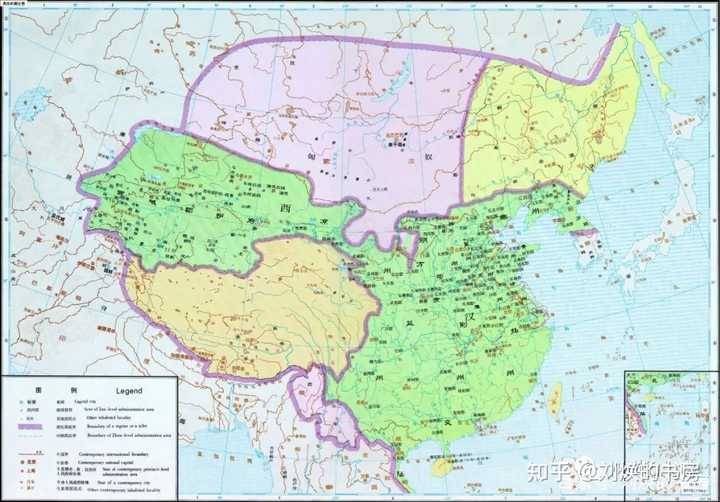

而即便穩定了漠北,打通了西域,此時已經衰落了的西域也無法像漢唐時那樣提供豐厚的貿易收入,這就意味著這場戰爭帶來的更多是地緣戰略的價值,官紳地主們在其中幾乎撈不到任何現實好處。

由這些邏輯往回推,我們也就能明白為什麼那個曾經飲馬捕魚兒海的大明在西域的問題上表現得如此之「宋」。

大明在土木堡打沒了自己的武勛階層后,再沒能重建起這個階層,失去了武勛階層的大明讓自己的財政徹底落入了文官手中,而財政權的易主本質上就是統治權的易主,因此文官們得以按照他們的邏輯治國,四方邊境由戰略主動轉向了更省錢的戰略防守。

地緣戰略的安全是無法用金錢來衡量的,但是文官集團本質上是一群做賬家,因此當防守一個地區的開支超過了其向財政的輸入時,文官給出的答案便是放棄。大明從燕然勒石走向聯虜平寇不是一蹴而就的,在這種轉變的背后,是文官集團對帝國統治權的蠶食,而敦煌不過是其開始。