因為白登山戰場上根本就沒有40萬匈奴騎兵,最多可能有四十萬匈奴人的軍馬

司馬遷是著名的史學家,但他和凱撒不同,沒有軍事家的兼職(凱撒寫過《高盧戰記》),是被李靖鄙視的那種單純歷史學家(李藥師的原話是:「史官鮮克知兵」),他筆下的軍事記載大家可別全信,比如著名的白登之戰,他就犯了一個大錯誤。

這個錯誤就是匈奴人的兵力數字,司馬遷可能就只找了陳平的后人,得到了匈奴出兵40萬人的結論(原文是「縱精兵四十萬騎」。這個數字明顯超過了游牧帝國應有的兵力,后世的蒙古人全盛時期也只有蒙古騎兵12萬多人。

游牧帝國要遠距離出兵40萬人,至少要有40萬戶的總人口,這個人口數字已經遠遠超出了游牧經濟的供養能力。今天的蒙古共和國也不過有人口339萬人,在礦業等產業的加持下,它的人口才勉強達到了40萬戶。

匈奴人手下還有丁零等部族,但要這些部族湊份子到山西進行遠征,在后勤上也是辦不到的。

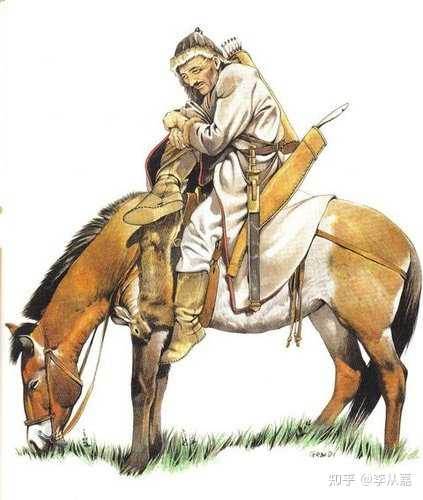

一個騎兵遠征的常識是戰馬要使用就不能整天吃草,行軍狀態下的馬匹要吃大量的谷物飼料,這是馬匹的生理結構決定的。馬匹要天天吃草生活,要吃掉相當自己體重5%左右的草料,如果不吃谷物等飼料,它每天要花將十幾個小時用來吃草,騎兵就不能按時完成行軍任務(馬匹吃草生活只是在長途遷徙途中,行軍作戰時自然是另一種伙食)。

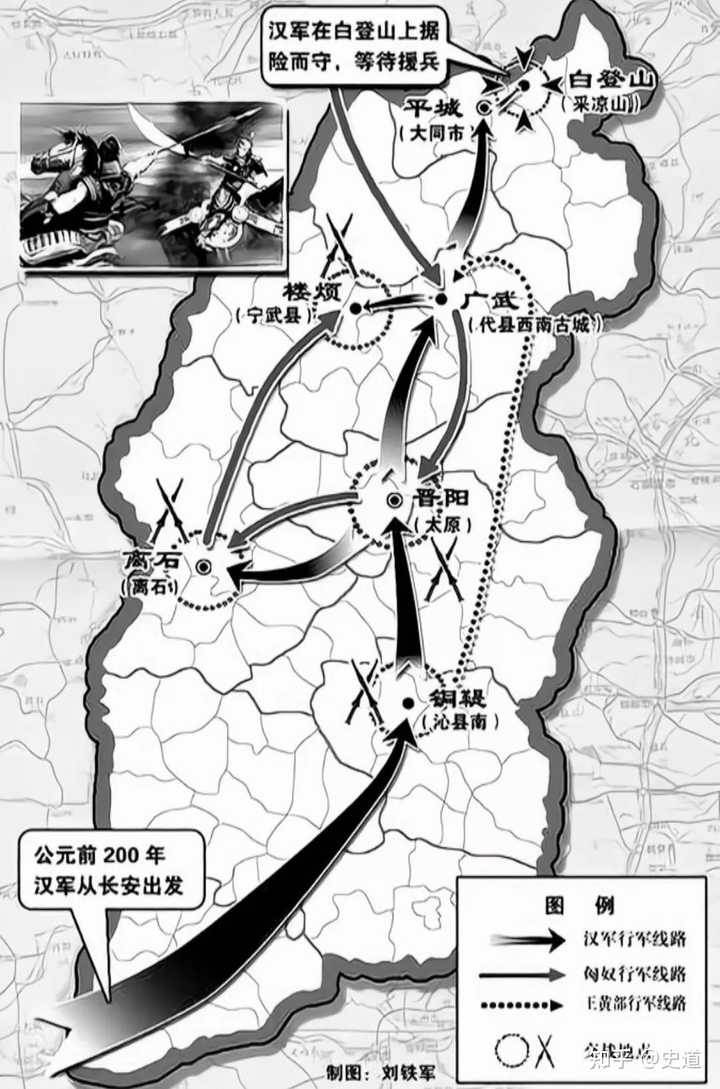

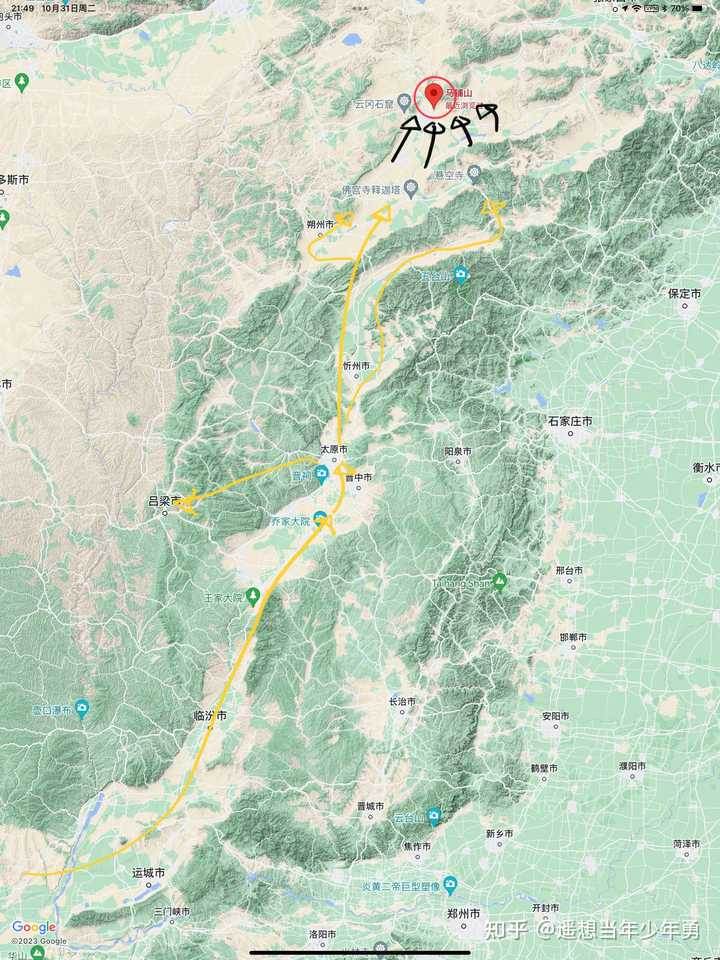

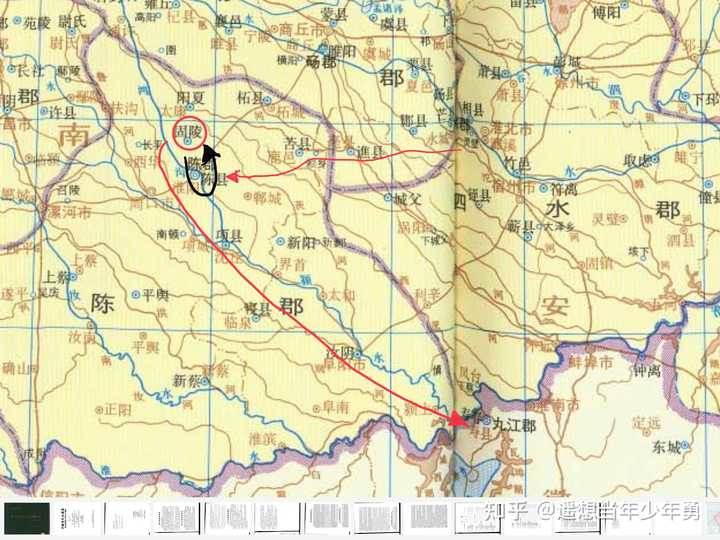

元朝皇帝就讓河北的民眾為自己的騎兵提供小米等糧食,清軍軍隊就算是征召蒙古騎兵作戰,也要給蒙古馬喂養谷物飼料。而當時的山西可供養不了幾十萬騎兵及其馬匹的飼料供應,白登之戰爆發的地方主要是韓王信的地盤,他的地盤是太原郡和雁門郡的31個縣,具體人口不明,我們可以用劉邦的寶貝兒子劉恒的地盤進行參考。劉恒的代國有51個縣,西漢初年的人口統計數字是110萬。他們兩個人的地盤有很大的重合,精華都在晉陽一帶,可以認為代國就是一個擴大版的韓國(韓王信的王國),因此韓王信下轄的人口也就在百萬左右。

四十萬匈奴騎兵,加上他們的馬匹一起跑到山西韓王信的地盤上,這在后勤上就是無解的難題。四十萬匈奴騎兵有上百萬匹馬(一人三馬就是120萬),一匹行軍狀態下馬一天吃的谷物幾乎是普通士兵的十倍,韓王信等人要給數百萬人供養糧食,他們就是把全國百姓的鍋都砸了也辦不到,匈奴騎兵四處搶劫也難以搶到這麼多糧食(外出四散搶糧還會泄露軍情)。因此白登之戰匈奴一方可能出動了四十匹馬,其中十萬匹隨著主人作戰,匈奴騎兵的數量是十萬人左右。游牧民族一人多馬是常態,蒙古騎兵的騎兵價就是一人至少三匹馬,甚至一人攜帶六匹馬作戰,就連漁獵的女真人也是一人多馬。司馬遷采訪的對象估計也就是聽過父輩說過匈奴人有那麼多馬匹,傳著傳著就成了匈奴人有四十萬人。

匈奴兵力不超過四十萬也可以從漢朝和匈奴多次大戰中得到印證,除了白登之圍外,匈奴軍哪怕是被衛青、霍去病打到了老家,也只能出動十萬左右的兵力。白登山附近的戰場上也容納不了這麼多匈奴騎兵,司馬遷被人忽悠的可能性極大,這就是他的歷史局限性。