確實是一招臭棋!除了方便朱棣掌控大明之外沒有任何好處。

舉個例子當年趙匡胤一心想遷都洛陽,之后被弟弟趙光義聯合文武百官阻止。

他們倆之所以就是否遷都一事如此糾結的原因在于,外出征戰多年的趙匡胤在汴梁的根基不如坐鎮后方汴梁的趙光義。如果遷都成功趙光義的多年經營就白費了,而趙匡胤也就能改立自己的兒子繼位了。自然也就沒有其后的燭影斧聲和高粱河車神宋太宗了。

朱棣遷都北京和趙匡胤一樣的理由,想要脫離建文帝一系的勢力范圍,回到自己經營多年的北京。

先說結論,再細談原因。

北京真的不適合作為首都。其只適合作為邊境鎮壓(保護)塞外韃虜的軍事基地。朱棣只需要像朱元璋一樣,派出一員淮泗出身的上將為征虜大將軍領淮泗精兵去鎮守,然后每隔幾年就換一批關內的精兵和將領去輪值足夠了。

有些朋友說怕鎮守北疆的征虜大將軍造反,我只能說他們真的是多慮了。從將領到士兵他們的父母妻兒和土地財產,乃至身前身后的聲名榮辱都掌控在皇帝手里。且不說造反能不能成功,單單你造反的消息傳到后方,你的家人和財產名聲就全毀了。試問即使征虜大將軍不在乎,其麾下的兵將又有幾個愿意付出這麼大的代價追隨他造反?

還搞不明白古代君王如何控制軍隊的,建議先了解思考一下劉邦為什麼能多次輕松的從韓信手里奪回兵權。而在韓信攻下齊國后,卻要先搞定齊國的世家貴族后才能奪走韓信的兵權。你只要搞懂了這一點,你就知道朱元璋為什麼不怕邊關的武將造反了。

而且明代的史料明確記載了明初的歷任征虜大將軍徐達、常遇春、李文忠、湯和、藍玉就沒有一個能脫離南京中央政府的控制。

所以所謂的邊將造反論根本不成立。

剛剛看到有某答案說定都南京無法控制北方的草原、遼東、西域等地。我直接被整不會了。首都的作用是加強對其輻射地區的政治影響力,而對于異族韃虜首都的政治影響力是沒有任何作用的。他們只會為北京成為首都能因此有更多錢糧人口可以搶而開心。朱棣遷都北京之后,北京周邊被多少韃虜來搶過了你知道嘛?除非明朝皇帝是韃虜才有可能對他們施加政治影響力。

正所謂「夷狄禽獸耳,畏威而不懷德。」能讓韃虜臣服于中國的只有關內漢軍的刀劍。靠歲幣謀款、斬帥謀款、和親謀款都不長久,更不用說靠遷都謀款了。

秦漢隋唐明都沒有定都北京,卻照樣能控制塞外、東北、西域等關外地區。全靠秦將蒙恬領兵三十萬北伐大破匈奴;全靠漢將衛青、霍去病領兵六十萬北伐大破匈奴;全靠隋將楊素、高颎領兵二十萬北伐大破突厥;全靠唐將李靖領兵三十萬北伐大破突厥;全靠明朝歷任征虜大將軍徐達、常遇春、李文忠、湯和、藍玉領兵三十萬大破韃虜。

所以所謂的遷都謀款論,遷都就能讓韃虜臣服大明與大明和平相處純屬扯淡。

還有所謂大明建都南京將失去河北地方百姓的人心,我想說這一點朱元璋早想到了。首先從朱元璋攻下河北之后為了徹底占據河北等脫離華夏文明多年的地區。

效仿漢代移民實邊的政策,不斷的將江南兩淮過多的人口遷移到河北等地成為軍屯衛所。這幾十萬衛所兵和幾百萬漢人就是穩定河北等地的基石。

在明朝末年東林黨亂政使得明政府丟失了遼東地區,而遼東地區昔日明太祖遷移過來的百姓經過兩百多年已經繁衍到幾百萬人。在經過努爾哈赤先后三次大規模成建制的對遼東百姓的大屠殺之后,仍然有幾十萬幸存的遼東百姓不畏懼韃虜的屠刀,心懷中國聚集到海上支持毛文龍抗擊韃虜。

偏遠的遼東地區百姓尚且如此心懷中國,何況其他接受過移民實邊的地區?在經過明太祖的大規模人口遷移之后,東北、河北、關中等地必然牢不可破的成為中國的一部分。

即使沒有定都在北京也改變不了這些北遷百姓心懷中國的赤誠之心。

明朝是依靠江南兩淮地區人民群眾的力量才建立起來的,可以說江南兩淮地區就是明朝的基本盤。明政府可以為了拉攏河北等地的人心設立南北榜、移民實邊、輕徭薄賦等等,但是不可能因此離開自己的基本盤跑去邊塞苦寒之地自毀根基。

我們來談細一下北京之所以不適合作為首都的原因。

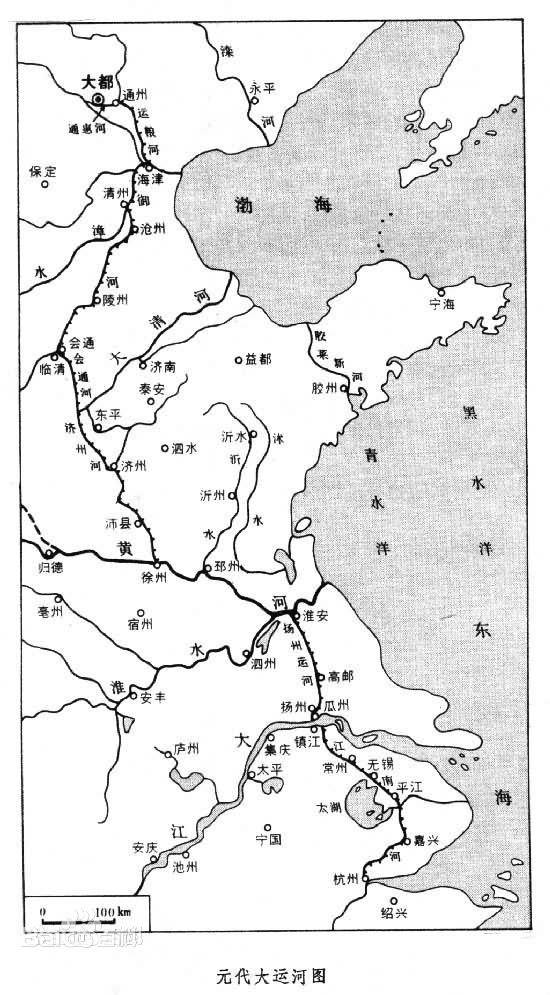

首先其資源極其匱乏極度依賴大運河的漕運將江南的物資輸入到北京,而漕運這破事也是明代錢糧的黑洞之一,最重要的是一旦漕運被切斷這個首都就會因為物資匱乏而自己完蛋。

江南的錢糧走漕運到北京就要在路上消耗掉一半,只剩一半能送到北京。如果只是供應北疆的駐軍還可以接受,但是供應龐大的國家首都體系,那就真是大大的冤種。

也就難怪朱棣的兒子登基之后一直想把首都遷回南京,但是卻遭到幾乎所有人的反對。

江南的士紳和勛貴好不容易送走皇帝,怎麼可能讓你們再遷回來。文官們好不容易多了漕運這麼個撈錢的項目怎麼可能讓你給停了?于是明朝的第二次遷都計劃皇帝數次被提起基本無法實施成功。

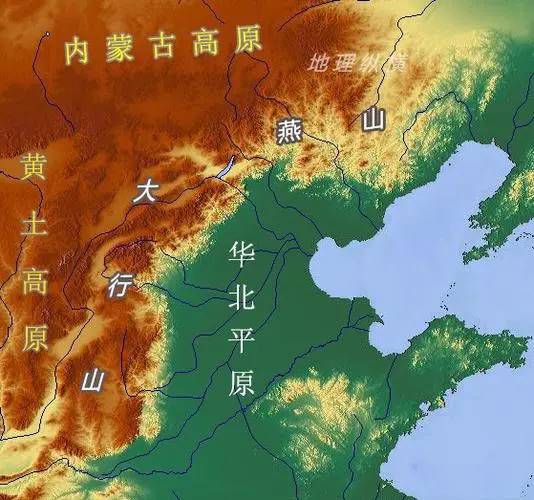

其次其周邊的環境不安穩,作為首都安穩是極度重要的。歷朝歷代無論是長安、洛陽、南京等地都有一個特征遠離前線韃虜的同時,周邊擁有足以抵御外敵的天險,能使得你的首都能不斷的發展并產出資源抗擊韃虜。

舉個例子昔日項羽在彭城之戰英勇無敵三萬騎兵破劉邦五十六萬諸侯聯軍,但是其根據地彭城由于沒有天險,已經被劉邦等大軍劫掠屠戮殆盡失去了繼續發展和產出資源的能力。從戰術上看項羽贏得漂亮大破五十六萬敵軍,但從戰略上看其首都被毀輸得不能再輸了。

其后劉邦即使一再失敗依舊能從后方關中之地獲得源源不斷的資源,而項羽的兵員錢糧是用一點就少一點沒有辦法得到有效的補充,最后被劉邦用國力活活耗死。由此楚漢相爭其實在從選擇首都開始就已經決定了勝負。

而北京周邊的韃虜要多少有多少可以說是極度的不安穩不利于首都發展。尤其是在富明阿崇煥引建奴入關在大明京畿腹地燒殺搶掠了七個月之后,可以說和項羽一樣明政府的根基就這麼輕易被毀了。如果明朝是定都在南京或洛陽就能避免這種情況的發生。即使北京前線戰敗遭遇戰火或失守損失也很小,依舊能有后方源源不絕的物資和軍隊前來奪回重建。

所以在漢代北京一帶就設置護鮮卑中郎將、護烏丸校尉等兵馬由這些將領兼任太守來鎮壓(保護)胡虜。在唐代設置盧龍軍節度使統領軍政大權負責鎮壓(保護)胡虜。

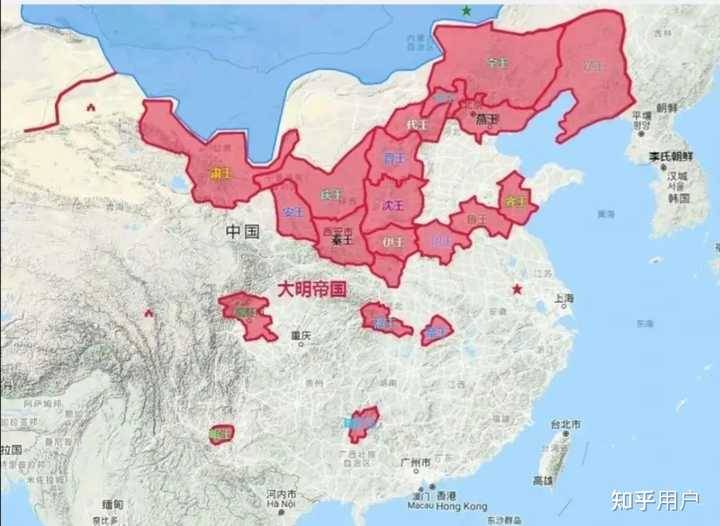

在明代先是由征虜大將軍負責,其后移交給九大塞王之首的燕王朱棣負責鎮壓清理周圍的韃虜。

可以說在歷朝歷代北京就是鎮壓(保護)韃虜的前線軍事基地,但從沒有被當做首都用過。隋明帝楊廣當年遠征高句麗時也曾在北京呆了很長一段時間,但是其從沒有想過因此遷都北京。

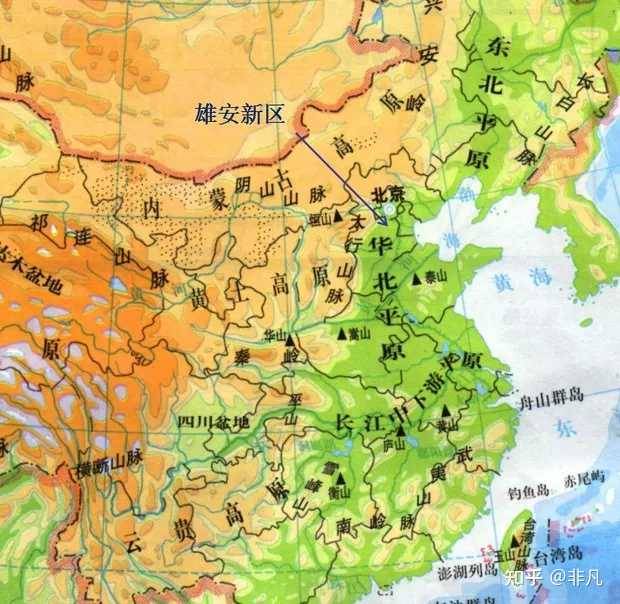

最后也是最重要的就是首都要能夠輻射影響到大部分重要的地區。比如長安有富饒的關中平原和東邊的伊洛平原,后方還有富饒的巴蜀盆地,出武關就是湖廣的江漢平原,過蒲板就是可以與陜西連為一體的屏障山西,洛陽居于天下之中與長安同理。

自唐代之后關中平原水土流失嚴重,黃河屢次泛濫成災,關中平原產出的資源不足以供應首都的需要。長安因此而被踢出首都的選擇序列,淪為和北京一樣的邊關軍事基地。

而開發成熟后掌控全國一半以上產出的湖廣江南地區的重要性就越來越突出,因此朱元璋和孫中山才會選擇定都南京。而朱元璋則是將北京分封給燕王朱棣作為其封地,讓其在北京這一軍事重鎮統籌九大塞王討伐韃虜。在民國時期北平則是作為河北軍區的重鎮直到被倭寇攻克才結束。

而朱棣離開南京這一控制江南地區的重地跑去北京這一遠離華夏文明中心和經濟中心的邊塞軍事基地,使得南京遠離華夏政治中心逐漸脫離中央政權的掌控。明末就是因為掌控全國一半以上產出的江南地區無法被中央政府控制,所以最后崇禎皇帝才會活活窮死。

如果大明依舊定都在南京,皇帝始終控制著江南的財賦,就不可能出現明末除了被特殊照顧的關寧軍之外全體明軍普遍最少欠餉三年以上,武器裝備幾十年沒有得到更新和維護的奇葩情況。

舉個例子根據朝鮮史料記載當年薩爾滸之戰的明軍沒有攜帶火槍和火炮,使用的戰刀居然連祭旗的牛脖子都切不開,錢糧和兵員嚴重短缺。試問這樣的明軍怎麼可能打得過韃虜?

如果大明有源源不斷的錢糧從后方的江南財賦之地輸送到北方前線邊塞。再按照戚繼光橫掃韃虜的戰術「戰車為墻,騎兵為翼,槍兵列陣,槍炮齊發。」

在無法靠血肉之軀沖破明軍戰車、騎兵、槍兵三重防線的前提下,無論是多麼野蠻的韃虜只會在槍炮糊臉持續輸出下而潰散被明軍擊退。