北大的田余慶先生對于南朝政治有一個評價就是「皇權的變態」

自晉氏南渡,江表政權建立伊始。中國大陸上南北兩個地區的各項制度就走向兩個方面。而北大的閻步克先生就做出了精準的評價「中國政治的出路在北朝」

東晉江表政權建立以來就處于王權不振,公室暗弱的情況。「王與馬共天下」并不是簡簡單單的共天下。自兩漢以來強大的中央集權皇帝專政制度在東晉可謂蕩然無存。

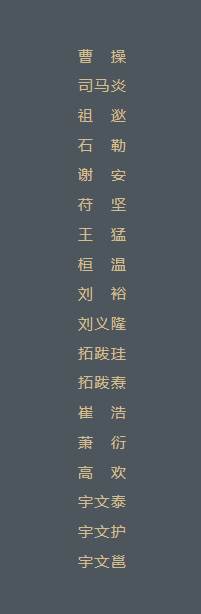

王、庾、桓、謝四個世族相繼同司馬氏共天下。晉室的衰微對應的是文化門閥士族的掌權,而羸弱的江表朝廷靠的是流民武裝在江北進行的防御。

這種皇帝垂拱,士族掌權,流民御邊共同構成了東晉的政治光景。

而當東晉后期王室開始振興時,崛起的寒門武人已經具備了取代這個司馬氏政權的能力。

隨后的宋、齊、梁、陳四朝皆是武人開創。

武人乍得高位,缺乏文化底蘊,為了鞏固政權就讓大量皇子出鎮地方,執掌權柄。

這就導致宋齊梁陳四朝殘酷的皇室內部屠殺。

而武人的后人并沒有具備他們祖先那種軍事韜略,往往迅速墮落的荒淫無度。加之士族豪門隱匿人口。

自晉初到陳亡,江南的編戶齊民人口相當可憐。最保守的估計都有超過編戶一倍的人口隱匿在世族手中。

反觀北朝,十六國開始,每個十六國政權都是靠著軍事集團立國。

這就標志著北朝的皇帝作為軍事領袖,具有空前的統治力。

后趙殘暴,但后趙統治下的人口居然比西晉統治下的同一地區人口要多,十六國北朝皇帝的殘暴,是建立在強大的國家統治機器之下。

作為軍事首領的皇帝自然不同于南方世族門閥簇擁下的皇帝。

后趙石虎要征發一百五十萬人南征。這雖然可怕,但石虎并不是一個突發奇想,空穴來風的皇帝。

他不一定能征到一百五十萬人,但一百萬?八十萬?六十萬?五十萬了?

這種對于轄區內編戶的控制力,是南朝政權望塵莫及的。

而且十六國以來的異族政權都相當重視法治建設。及到了北魏編成的《魏律》已經相當完備,遠不是南朝刑不上大夫的荒唐制度可比。

最可笑的是國家學校的修建,李慈銘就曾經評價過「雖旦夕小朝,兵戈云擾,而文教之盛,轉勝江東。」

東晉的太學不過是個笑話,后面還被縱火點了,國家居然沒有太學生這一干部儲備和年輕知識群體。

而哪怕是山東那個南燕政權,都有太學生二百人,慕容德還親臨策試。

從政治制度講,南朝一步一步走進了死胡同。

東晉以后的南朝都依賴武人維持國家統治,而武人反過頭有可能構成國家的威脅,等到了梁朝,最后死守台城的羊侃是北人南逃。

平定侯景之亂的王僧辯是烏丸王氏,也是鮮卑人。

從梁武帝即位之初的軍容之盛百年未有,到梁朝后期需要靠北來將領。蕭衍憑一己之力摧毀了南朝來之不易的繁榮光景。

而北朝隨著中央集權和皇權的加強,以及法律和文化的興盛完善。

等到了北魏后期國家人口已經兩千多萬,而西晉的所謂太康之治全國人口還不及北魏的北方人口。

而周一良先生曾細致研究過宋明帝時叛反北魏的淮西四州,這四個州居然在北魏治下的人口比劉宋治下的人口得到了激增。

隋朝承繼這樣一台強大的中央集權下的統治機器,這也是隋朝可以征發百萬勞役和修建大運河,遠征高句麗的基礎。

這樣強大的統治機器就是一台壓路機,只要皇帝不為所欲為,那麼這種情況下的中國就是戰無不勝的。