本人歷史小白,斗膽分析一下。

一個中國古代封建政權能強盛并且繁榮穩定,個人認為需要以下幾個必須條件:

1. 經歷過大戰后的人口數量銳減,土地承載能力提升,有許多的無主土地可供承載人口

2. 政權的合理性理論支撐構建扎實

3. 統治階級中儒家傳統道德價值觀的流行

4. 底層人民群眾文化上的觀念統一

5. 政權擁有叫高強度對地方的掌控權和軍事能力

缺一不可,第一條很容易理解,當土地承載能力達到上限,無論你除個什麼雄主,給你來個天災,比然導致饑荒、瘟疫,然后就是流民造反。政權完蛋。

第二條就是從秦漢開始確立的三條規則:

1、天賦君權,指的是皇帝的管理權力是上天賜予的,如果皇帝干不好上天會有昭示(天災)來進行更換,而不是底層或者權臣有條件(指的是理論依據)去顛覆的,加上劉邦的白馬之盟,這也是霍光為啥一輩子權臣,曹操為什麼挾天子以令諸侯等的道理。

2、以儒家道德價值觀為綱,人要孝敬父母,不能亂倫,要以為天子服務為榮,要吃苦耐勞,要敢于做事、要言而有信、要。這種價值觀客觀上在當時的社會起到了穩定社會結構的作用。

3、忠于天子。

第三條其實和第二條的第二點一樣等會說

第四條很明顯,少數民族政權,結果土地上大部分都是漢人或者是多民族,然后政權漢化不全,那麼到后面必然會起沖突

第五條基本上就是就是廢話,如果沒有這個條件你一個政權根本不可能統一

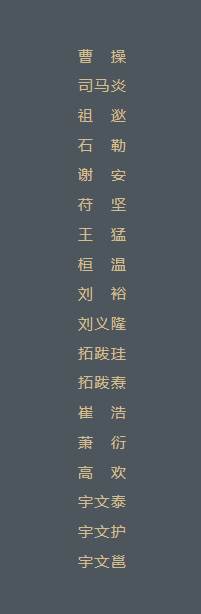

然後來看,東漢開始秀兒就開啟了通過接納一部分少數民族入關內定居耕種的方式分化草原上的勢力,但是一直沒有完成對這部分少數民族的文化改造,到三國時期曹操進一步加速了這個過程,導致北部的少數民族勢力慢慢開始發展

司馬家指洛水放屁加上篡權之后直接廢掉了第二條的13兩點,所以司馬家只能以孝治國為綱,加上司馬家起了壞頭之后讓所有人都覺得自己也行了,于是導致了八王之亂,直接抹平了中原的軍事力量,于是開啟了五胡亂華。

而司馬家衣冠南渡之后,領導階級又逐漸喪失了儒家道德價值觀,以空談、攀比、奢靡為風,儒家風骨蕩然無存,劉裕的「六位帝皇完」又開啟了南朝的統治階級沖突后對失敗方的全方位清算的傳統。整個南朝可以說上層的文化理念已經完全崩壞了,

北邊,五胡南下后,首先要解決的就是政權的合理性和如何增加對地方的輻射能力,也就是從東漢末年開始慢慢的地方豪族塢堡化。

還有就是民族融合的問題,從一開始的吸納各個民族成為主體民族的方式(前后趙)到主體民族掌權,漢人為群眾基礎的方式(各種燕)到以軍功方式轉移矛盾并逐步分化其他少數民族的方式(前秦)一一失敗后,還是沒有從根本上解決問題,就是統治階級必須要漢化,并且接受儒家思想以治國的方式,直到北魏靠著騎兵統一北境后終于統一了河西走廊。

五胡亂華后,一大批漢人逃亡到南邊,還有一群人逃亡到了河西走廊,并且保留了傳統儒家思想的學術文件,所以河西走廊的各種涼都是儒家文化的傳承政權,被北魏兼并后這些文化瑰寶進入了北魏,并被拓跋燾用于改造統治階級的文化思想,要知道北魏一開始就是通過代人集團立國,代人集團所代表的軍工集團和被拓跋燾用于制衡代人集團的漢人官僚的沖突一直存在,因為拓跋家也知道不可能仗一直打下去,一直有軍功和戰利品來保證代人集團的穩定,于是北魏漢化改革后最后還是成功了,同時的府兵制保證了政權前期的軍事能力,最后還有一點就是此時的馬鐙馬鞍已經被發明出來了,騎兵的沖擊力進一步增加,加上南朝沒馬,北方統一南方的趨勢是必然,只不過北邊北魏的政權周期也到了,比然要分裂,最后就是東西魏也就是北周北齊,最后楊堅靠著宇文家族的結果摘了桃子的同時也要知道此時的北方已經是安穩發展了一段時間了,所以統一的時候北方的土地承載能力可能已經過了最高的那個點,加上府兵制的弊端導致的軍工集團做大和廣子的亂來,最后還洗一次牌,但是此時無論是軍事結構上、政治結構上、高層的文化理念上、還是底層少數民族的文化融合上,都達到了較高水平,統一自然是趨勢了。