沒別的原因,就是單純的吃不掉而已。

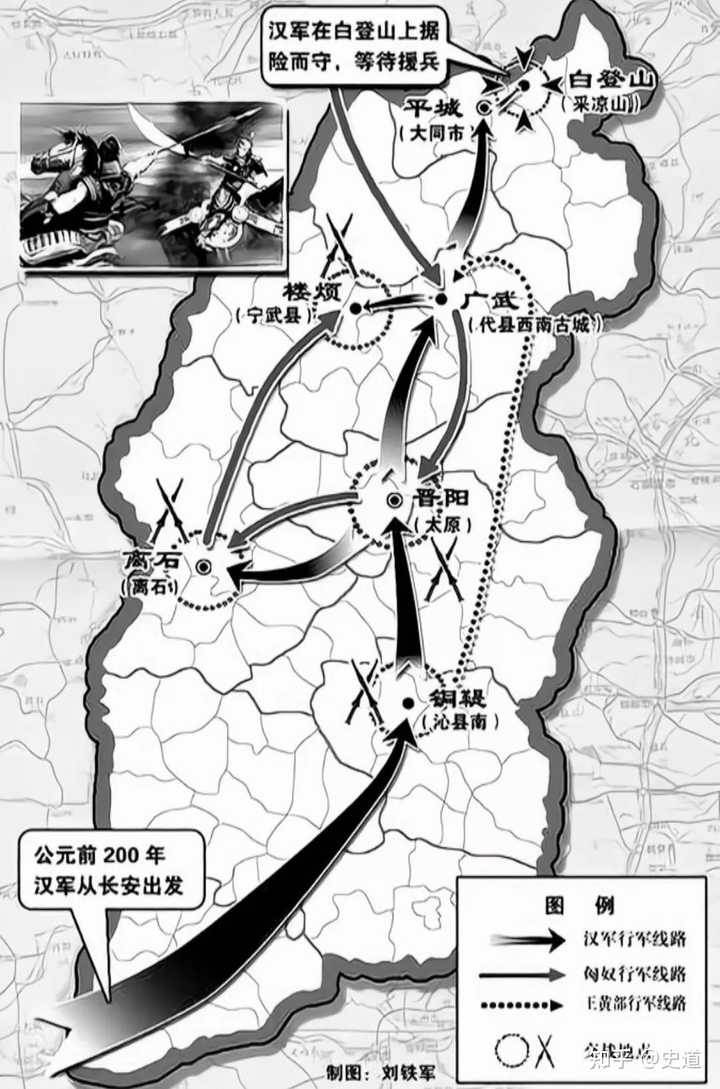

白登之戰的前后過程,大致是這樣的。

公元前201年,匈奴軍圍攻韓王信。漢廷得到消息后,派出援軍。

其實這本來是件很尋常的事。

匈奴騷擾邊境,漢軍派出增援,匈奴軍襲擾一番后退走。這件事就算過去了。

但不想,由于劉邦不信任韓王信,一直想找茬把他拿下。再加上韓王信曾經多次與匈奴有內幕勾結,而這些事情被爆出來了。韓王信擔心劉邦事后找自己算賬。(韓王信和大將軍韓信不是同一個人)

于是他索性就投降了匈奴,并引匈奴軍入關,攻打漢軍駐守的太原。

匈奴大攻圍馬邑,韓王信降匈奴。匈奴得信,因引兵南逾句注,攻太原,至晉陽下。——《史記·匈奴列傳》

其后,由于漢軍沒料到韓王信會造反,準備不足。故而一時之間,太原淪陷。

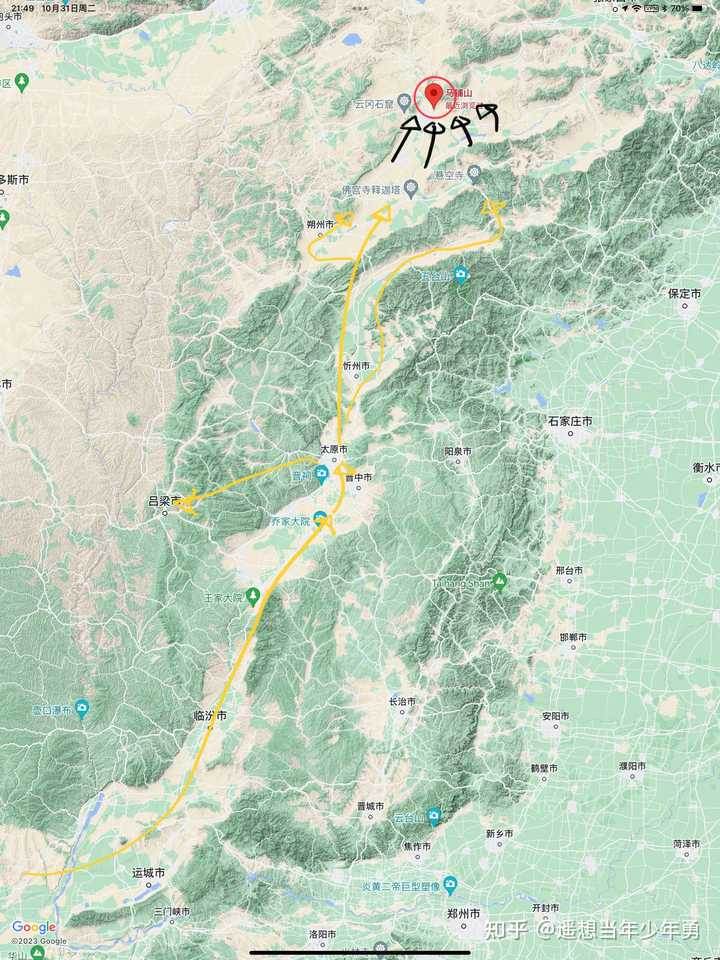

大半個山西被韓王信的叛軍和匈奴軍控制。

山西是關中的「東大門」,山西丟了,整個關中都別想安寧。

所以消息傳到長安后,劉邦立即就親率大軍征討韓王信。

劉邦直轄的軍隊,加上此前派去增援韓王信的軍隊(周勃、樊噲等),總計32萬。

漢軍反攻后,先在銅鞮(山西沁縣)與韓王信的軍隊展開激戰。大破之。

韓王信見打不過漢軍,只好逃跑,找匈奴單于冒頓借兵。

冒頓聽說漢軍威猛,就分別派左、右賢王各帶一萬多騎兵與韓王信的殘兵一起南下,在太原一帶布防,準備挫挫漢軍銳氣。

不過在太原城下,韓王信又敗了。他搬來的匈奴兵也死傷慘重。

以前至武泉,擊胡騎,破之武泉北。轉攻韓信軍銅鞮,破之。還,降太原六城。擊韓信胡騎晉陽下,破之,下晉陽。後擊韓信軍于硰石,破之,追北八十里——《史記·絳侯周勃世家》

之后,漢軍乘勝追擊,先在離石(呂梁市離石區)追上韓王信與匈奴的聯軍殘兵,揪著一通削。接著又在太原北面的樓煩,以騎兵對戰騎兵,再次擊潰匈奴軍。

匈奴復聚兵樓煩西北,漢令車騎擊破匈奴——《史記·韓信盧綰列傳》

自此,漢軍是四戰四捷。收復了大量失地。

親征之初,劉邦沒跟匈奴人交過手,他心里沒底,對匈奴人還有一丟丟敬畏。但經過四戰四捷后,他感覺匈奴兵也不過爾爾,他就飄了。

旁邊的人勸他不要冒進,他不聽也就算了。居然還把人抓了,揚言得勝回來后再處決。

再加上冒頓又耍心機,故意示弱,將其精銳士兵和肥壯牛馬隱藏起來,只顯露出老弱士兵和瘦弱的牲畜,設下埋伏,故意吸引漢軍來攻。

于是,劉邦錯估了匈奴軍隊的戰斗力,只帶了五萬人孤軍北上。

而孤軍北上的結果,就是被四十萬匈奴軍團團包圍在了大同的白登山上。

高帝先至平城,步兵未盡到,冒頓縱精兵四十萬騎圍高帝于白登——《史記·匈奴列傳》

聽說被圍是劉邦本尊,冒頓很高興。這條大魚可不能讓他跑了。于是冒頓親自指揮,向白登山連攻了幾天幾夜。

可惜愿望是美好的,現實是殘酷的。雖然匈奴軍兵力八倍于劉邦,但由于裝備不行。始終無法突破漢軍防線。

當時的匈奴人并未掌握金屬鑄造工藝,很多士兵的箭頭還是骨制的,刺透力不強。

相比之下,漢軍兵力雖然少,但劉邦帶去的五萬人,相當于是禁衛軍,裝備極好。

如果是打運動戰,漢軍可能還吃點虧。但要是打陣地戰,漢軍就不吃虧了。反倒是匈奴軍的劣勢很明顯。

這就好比當年我軍在朝鮮,打運動戰,往往占優。但打攻堅戰時,就因為裝備問題,經常陷入被動局面。

所以白登山上的幾天大戰下來,冒頓并沒有占到便宜。

別看他把劉邦團團圍困著。可實際上,他當時還真拿劉邦沒轍。

其實,相比于匈奴軍。嚴寒天氣對漢軍的威脅更大。這才是劉邦最怕的。

劉邦出征時,剛好是冬天。

大同地區的冬天,零下15度很正常。零下25度都不稀奇。

這麼冷的氣候,漢軍駐扎于山上,又缺乏防寒保暖手段。被凍死凍傷者,必然不少。

按照《史記》的說法,漢軍被圍期間,戰士凍掉手指的人,有十分之二三。差不多就是一萬多人。這比在戰場上受傷的人還要多。

會冬大寒雨雪,卒之墮指者十二三。——《史記·匈奴列傳》

眼見天氣還有繼續降溫的勢頭,再加上團團被圍,與外界失去聯系。連劉邦也不知道大部隊什麼時候能趕到。

于是陳平就找到劉邦,獻出了賄賂計。劉邦表示可以試試。

接下來,就是我們熟悉的戲碼了。陳平拿著金銀財寶和一副美人畫像找到匈奴閼氏。閼氏拿了好處,隨即給陳平打包票,表示一定能說服冒頓。然后第二天,匈奴騎兵就解圍一角,放劉邦跑路了。

關于冒頓為什麼要放走劉邦,很多人往往認為是閼氏吹耳邊風的緣故。

然而真正的原因,其實《史記》里面已經說的很清楚了。

冒頓與韓王信之將王黃、趙利期,而黃、利兵又不來,疑其與漢有謀,亦取閼氏之言,乃解圍之一角。——《史記·匈奴列傳》漢救兵亦到,胡騎遂解去。漢亦罷兵歸。——《史記·韓信盧綰列傳》

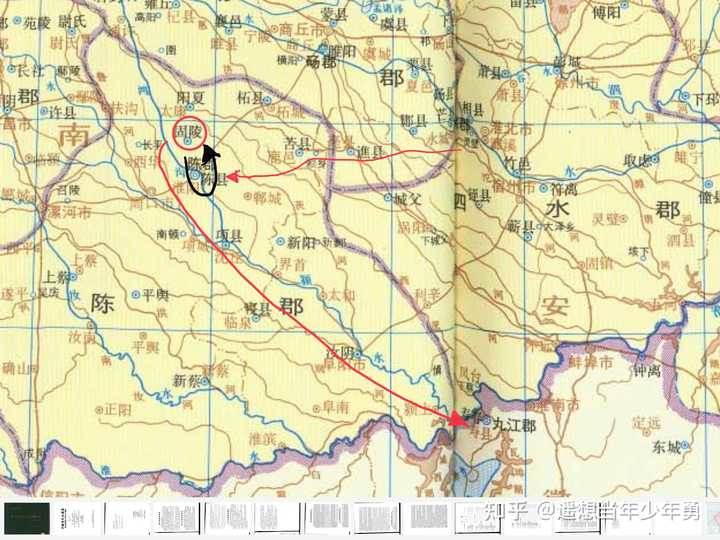

周勃率漢軍主力殺到了平成外圍,有反包圍匈奴軍的勢頭。

再加上與冒頓有約定的王黃和趙利(韓王信的部將)兩部沒有趕來。冒頓懷疑他們是假降,暗中漢軍有預謀,要坑自己。

于是冒頓也就賣了閼氏面子,解除了包圍圈的一角,放劉邦走了。

冒頓是個「鳴鏑弒父」。為了上位,舍得殺掉愛馬、愛妻、生父的梟雄。

女人,他在乎嗎?他怎麼可能僅僅因為閼氏的幾句話(今得漢地,而單于終非能居之也。且漢王亦有神)就放劉邦走?

說冒頓被女人影響了,導致錯失好局。這就是太小看冒頓了,侮辱他智商。

所以,冒頓放走劉邦,單純就是他吃不下劉邦而已。絕不是所謂的「明明可以殺了劉邦滅了漢朝,卻因聽信女人之言,錯失了好局」。

白登之圍解除后,戰爭并未結束。

因為匈奴軍并未撤出中原。劉邦也只是與大部隊會合了而已,并沒有脫離戰場。

三十萬漢軍仍然有被四十萬匈奴軍二次包圍的可能性。

所以劉邦一邊指揮部隊向東南方向撤,一邊令夏侯嬰阻擊匈奴軍。

復以太仆從擊胡騎句注北,大破之。以太仆擊胡騎平城南,三陷陳,功為多。——《史記·樊酈滕灌列傳》

這一戰,夏侯嬰打贏了。漢軍先在是勾注山以北跟匈奴打了一仗,大勝。接著又在平城南邊攻擊匈奴,又多次攻破敵陣。最終完成了掩護劉邦撤退的任務。

冒頓見撈不好什麼好處,也就退兵了。

這一戰以平手結束。

漢軍主力撤回到長安后,雖說劉邦的戰略目的達到了(消滅韓王信之叛軍,斬斷匈奴伸向山西的爪子,收復淪陷的山西),但劉邦事后卻也是心有余悸。

在白登山上,他親眼見到了匈奴騎兵的軍容之整齊。

其西方盡白馬,東方盡青駹馬,北方盡烏驪馬,南方盡骍馬——《史記·匈奴列傳》

白登山西方邊的匈奴軍,騎得全是白馬。東邊的,全是青馬。北邊的,全是黑馬。南邊的全是赤色馬。

而漢廷這邊,天子出行,找不出一種顏色的四匹馬。很多王公大臣,坐的還是牛車。

自天子不能具醇駟,而將相或乘牛車。——《漢書·食貨志上》

匈奴人的馬,富裕到可以按顏色編組。

漢軍則寒磣至極,只能靠兩條腿打仗。

劉邦意識到,自己不可能殲滅匈奴,也沒本錢與匈奴人死磕。

另外值得一提的是。

在《史記》周勃的本傳中,司馬遷特意提到了一句「還攻樓煩三城」。

還攻樓煩三城,因擊胡騎平城下,所將卒當馳道為多。勃遷為太尉。——《史記·絳候周勃世家》

這個「還」字非常有深意。

因為漢軍先前已經收復樓煩了,結果周勃主力向北開拔后,樓煩守軍居然又復叛了。這導致周勃不得不又返回去再攻樓煩三城。結果叛軍拼死抵抗,周勃居然還攻不下來。

後來聽說劉邦有完犢子的可能性,周勃放棄圍攻樓煩三城,向北馳援,接應劉邦。

所以,劉邦在事后選擇與匈奴和親。我覺得有主要兩個原因。

一是漢初,國家財政窘迫,劉邦確實沒有與匈奴大戰的本錢。

二是各地異姓王不老實,韓王信的主力都已經敗了,結果小股武裝居然還負隅頑抗,配合匈奴軍抄漢軍主力后路,著實可怕。

一個韓王信都差點間接要了劉邦的命,若是異姓王同時動起手來怎麼辦?

漢初異姓王,劉邦當時只解決了三個。

齊王韓信、燕王臧荼、韓王信。

還有五個沒解決。

梁王彭越、趙王張敖、淮南王英布,長沙王吳芮、燕王盧綰。(臧荼被平定后,劉邦又任命老哥們盧綰為新任燕王)

這些異姓王不解決,劉邦哪里敢與匈奴人大開特打?他當然就只能是先解決內憂,加快對異姓諸侯王的誅滅。再尋機解決外患了。

總的來說。和親也好,認慫也好,這并不影響漢軍與匈奴軍第一次交手是以打平收場的結果。我們不能因為冒頓放了劉邦一馬,劉邦戰后選擇與匈奴和親,就說漢軍此戰敗了,是冒頓故意放水。這是不客觀的。

畢竟戰線不會騙人。匈奴軍被漢軍主力打出長城后,就再也沒有深入過中原腹地,這就是明證。如果匈奴軍真的能全方位的吊打漢軍。他們直接入關踏平漢朝就好了。何必要像做賊似的,每次都玩搶了就走的把戲。