這兒有個揣著明白裝糊涂的。

洛林兄說河西缺人,這位拿出一堆的材料證明鞏昌人口很多:

鞏昌跟敦煌離著都快出了五服了,這兒有人礙著那邊哪兒疼?

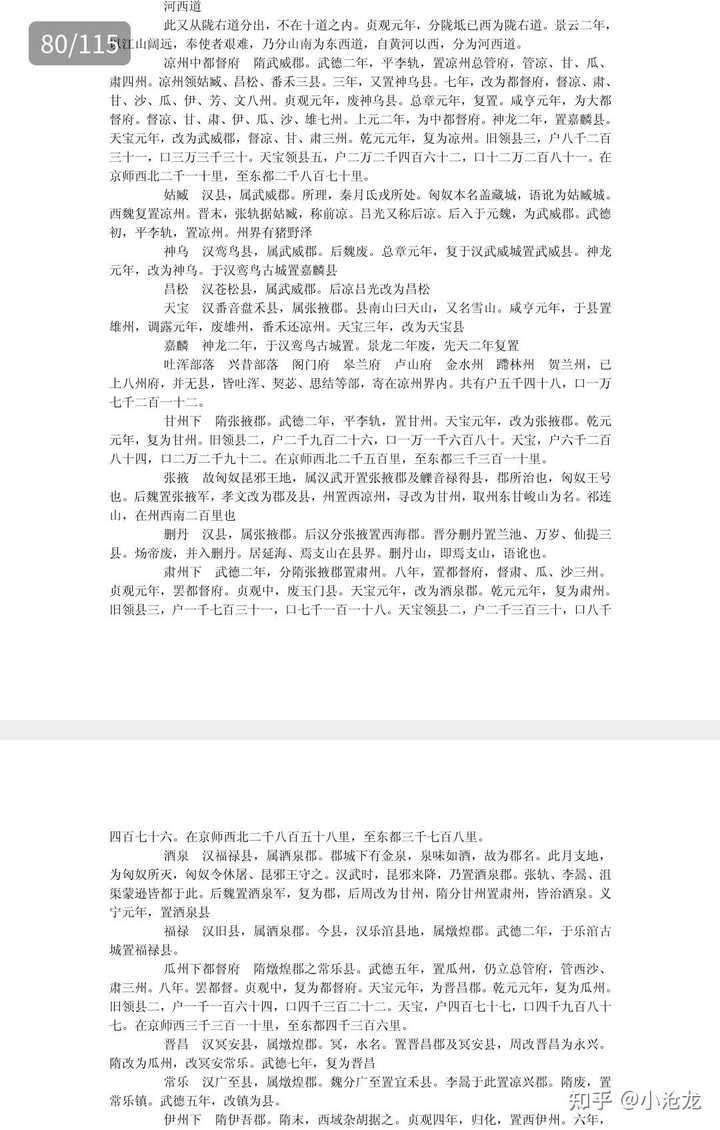

西漢開河西郡縣的時候,敦煌郡六縣三萬八千余口人,東漢時兩萬九,西晉時「戶六千三百」,考慮到西漢這將近四萬口人也才不過一萬一千多戶,那西晉這六千多戶,人口恐怕也就兩萬上下。

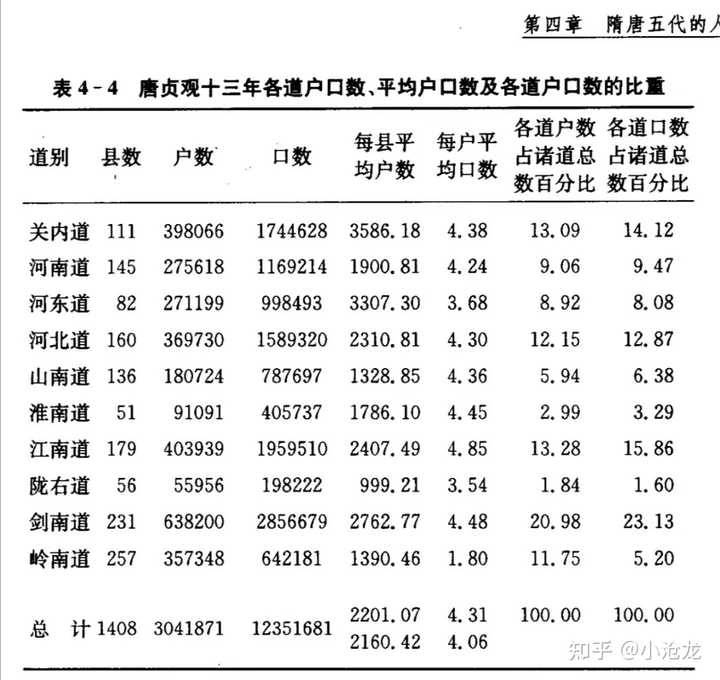

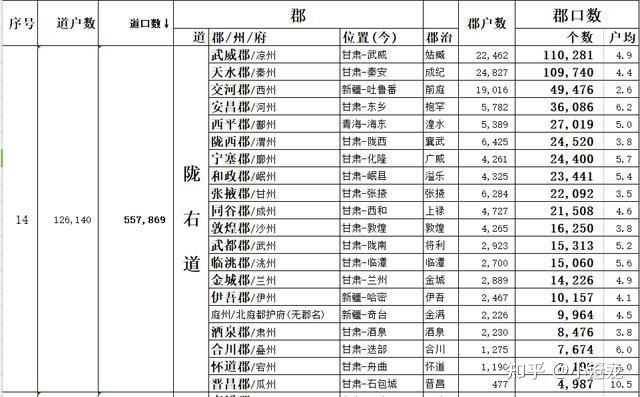

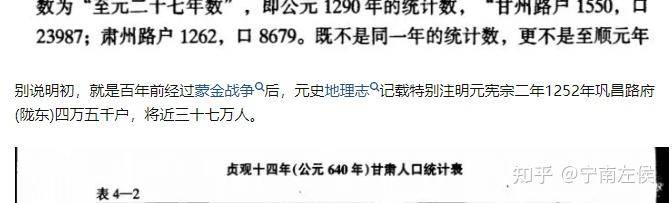

隋朝七千七百七十九戶,唐朝沙州4265戶、16250口,瓜州1164戶、4322口,合計5429戶、20572口。從賬面數據來看,敦煌郡人口出場即巔峰。

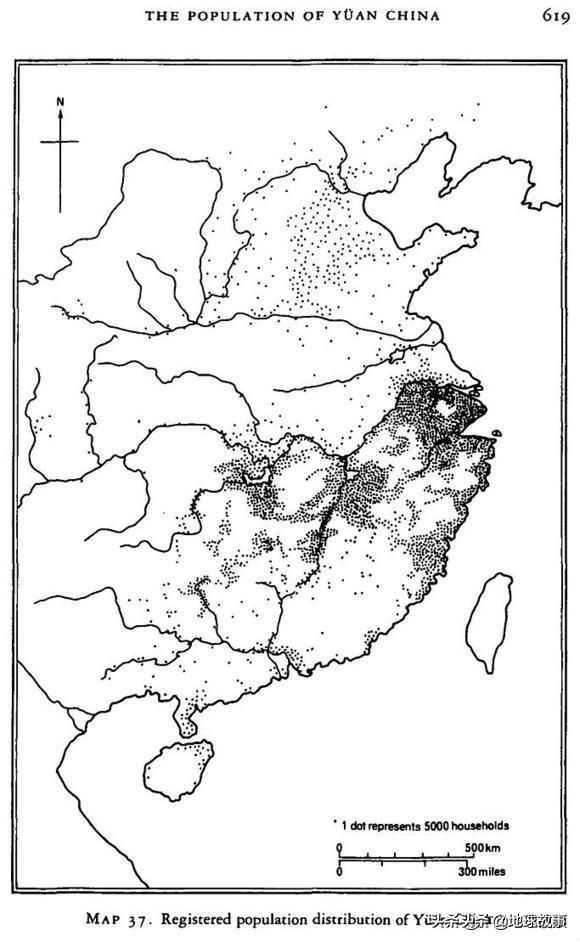

那說到了元朝這兒還有多少人呢?

元朝沙州路人口多少書上沒記載,但是記載了作為甘肅省城的甘州路人口是1550戶、23987口,介于沙州和甘州之間的肅州人口是1262戶、8679口,沙州在肅州的西邊,能有多少人呢?而且還有個隱藏線索,甘州、肅州二路并沒有下轄縣,全路就這麼一個大城,垂直化管理,但是沙州路還有個「屬州」叫瓜州,那是不是意味著沙州的人口多呢?非也,瓜州「元至元……二十八年徙居民于肅州,但名存而已」,是個空殼子。

而且,即便是這樣,那也是元初穩定狀態下的情況了。

元末大亂,各地都不能幸免,《明實錄》記載洪武五年明軍進軍河西的時候,甘州守將上都驢「迎降」,作為交給明軍的禮物,甘州的人戶是「所部吏民八百三十余戶」——這個數字較之于元朝統計數字又丟了將近一半。

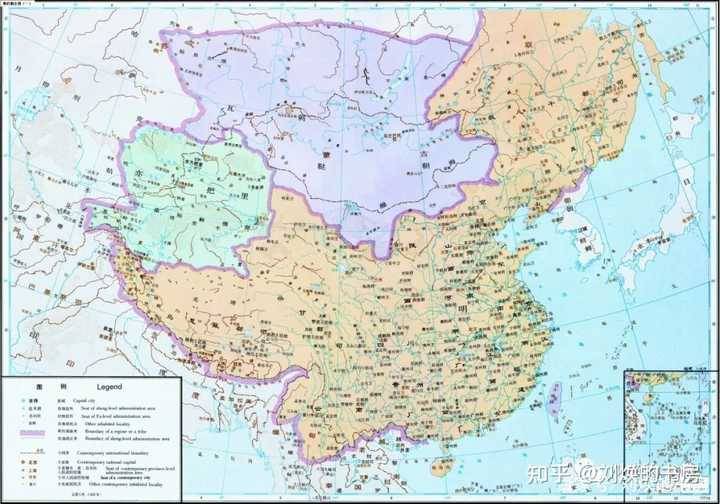

元末的甘肅行省河西部分雖然沒遇到紅巾軍,但卻有「西番賊」,至正七年,西番賊一度攻占哈剌火州,以至于至正十四年、十五年的時候順帝不得不抽調人手奔甘肅「討捕西番賊」。「西番」在元明時期指吐蕃和柴達木一帶的裕固,有人反駁說陜西行省也臨近吐蕃,西番賊會不會主要襲擾的是陜西呢?不然,因為元朝調去討西番的主要負責人是甘肅行省的官員,應該不是陜西的。

而且更致命的是,蒙古統一戰爭對當地生態的破壞,以及整體環境在14世紀的惡化,沙州(敦煌)在元朝已經成為了游牧場所,水利設施等基礎建設已經歸零,甚至清代剛拿下此地的時候也只能設置衛所,真正再次回歸州縣體系已經是雍正時期的事了。

元朝出鎮河西的一支宗王為豳王,豳王始祖是察合台一系,但後來投奔了元朝,并作為隔絕元朝和察藩之間的存在而世守河西西部,其中肅王駐牧于瓜州,西寧王駐牧于沙州。同樣面積的土地,游牧生態下所能供養的人口要遠遠低于耕種所能供養的人口,所以沙州在元末明初能有多少人,我個人傾向于不宜往多了猜。

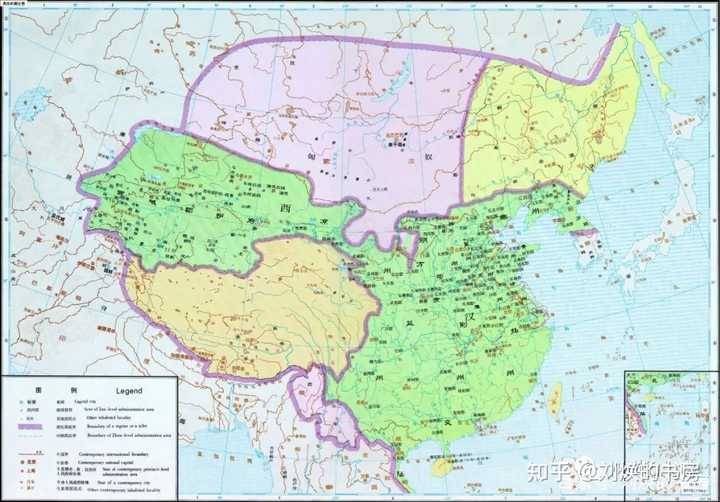

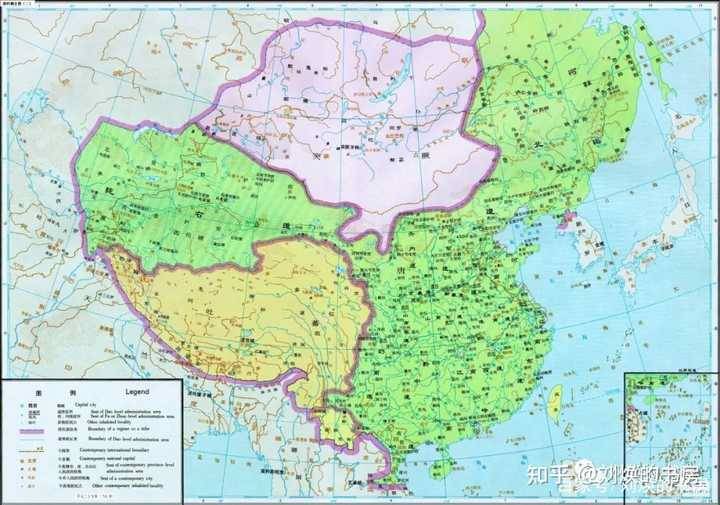

事實上,在明朝建立的頭二十年里,基于河西走廊極度缺乏人口這個核心問題,明朝只能循序漸進,招撫河西、西番的陜西行都司設于洪武七年,但是駐地卻在黃河以東的河州,洪武十二年明朝再度進入河西,陜西行都司設置于莊浪,因為此時明軍只能進駐至涼州(武威),再往西后勤就跟不上了,莊浪介于蘭州和涼州之間,能居中調度。洪武十五年,陜西行都司繼續向西拓展,開設永昌衛,二十三年開設山丹衛、甘州左右二衛,正式進入甘州張掖。

洪武二十五年,陜西行都司移駐甘州城,二十七年年底開設肅州衛,進占酒泉,并在洪武二十九年肅州以北的居延海推進,設置威虜衛、鎮夷所、白城子所、威遠所。也就是說,明朝花了二十多年的時間才鋪建好了從蘭州到嘉峪關的穩固統治,如果明朝能繼續保持下去這股勁頭,那就可以進取敦煌。事實上明朝也確實做了此番嘗試。洪武三十年在敦煌置罕東衛,永樂三年在敦煌和嘉峪關之間設沙州衛,可能也是對繼續拓展河西的一種嘗試,但此時明朝的主要國防方向是正北和東南,西線無戰事的甘肅不需要考慮過多,以至于不僅未能繼續保持洪武時期西拓的勁頭,反而還廢除了居延地區的衛所設置,這也從側面反映出,明朝此時對西北的拓展已經進入了一個瓶頸期,即常態化下的擴展極限,如果沒有一個新的合理的突破點和爆發點,那麼止步肅州衛是板上釘釘的事。

綜上,不是明朝不要敦煌,實則是和河套一樣,基礎太差,強行開拓消耗太大容易崩,循序漸進又會因為形勢的變化而調整,不知道什麼時候或者到哪步就停止了。打死朱元璋他都想不通,為什麼大寧會沒有,為什麼東勝會沒有,但同樣的,想破腦袋他恐怕也想不明白,大明要個升華府干嘛。

年輕大小伙子有心無力,步入社會后有力無心,摸爬滾打數年之后成為了社畜,既無心又無力,有那功夫不如睡一覺。