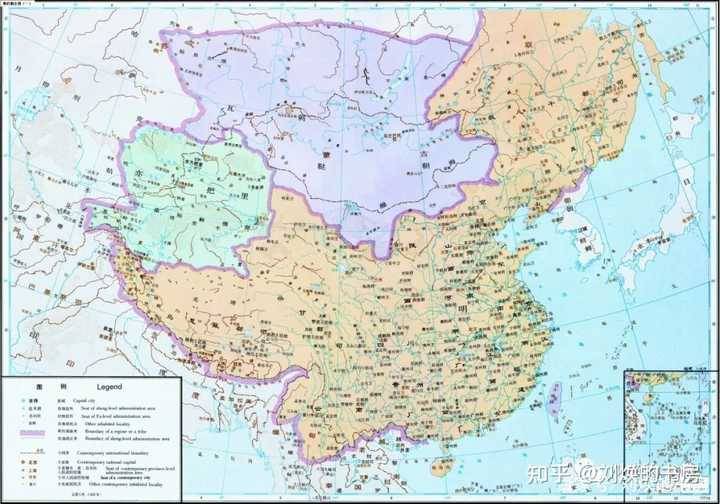

敦煌不在明軍對抗殘元的前線,而且本地也沒有什麼漢人居民,沙州在洪武年沒有經歷同時代涼甘肅三州那樣的大規模移民,對朝堂來說屬于雞肋之地,吐魯番侵擾多了就自然選擇棄地止損了。

明朝甘肅當然有很嚴重的人口缺失問題,河西走廊在明軍到來之前就已經廢了,明軍的第一波西進止于宋金-西夏邊境的蘭州,第二波洪武五年馮勝西征占領了甘肅行省之后很快就撤離了,明朝當時基本上放棄了整個西夏舊地,甚至還把寧夏的居民全部遷到了陜西。明朝統治真正進入西夏舊地還是洪武九年,隨后用了18年時間,直到洪武二十七年才設立了嘉峪關旁邊的肅州衛。

隨后就是大規模移民充邊,現在西夏舊地的大部分土著漢人的祖先都是通過這次移民定居河西的。根據州志的記載,肅州直到成化年間都是「耕無百畝」的窮地方,弘治年間來華的波斯人還親眼目睹了三邊驅逐蒙古人筑城的軍事活動。

萬歷《肅州志》:

宋國公馮勝統兵河西,奄有華夏,始遷四方人,以實其郡,習尚錯雜,靡有定趨,成化以前,耕無百畝,商多懸磬,婚喪僅足成禮,卒伍苦于板筑。

波斯文獻《契丹紀行》,當時的三邊總督秦纮正好在大規模筑城:

「他們從其他城市遷置了幾千戶居民來定居,其中有手藝人和從事各種職業的人,他們必須在哪月哪日遷到新區,都作了規定,商店里也準備了足夠的生活必需品,所有的街道、住房、店鋪、客棧等都是政府出資讓軍隊建造的,住房和店鋪都由政府廉價租給老百姓,如果哪家無力購買,拿不出這筆錢,他可以先租賃,租金也很低廉。」[ 《中國紀行》張至善等譯pg25]「我曾親眼見過一個分隊和他們的給養,他們是去一個地方建造城市的,有幾千輛軍車,滿載著鐵锨、鎬頭、斧子和武器,如大炮和槍支,向瓦剌沙漠進軍,簡直像一個移動著的城市,這些大炮和槍支把瓦剌人嚇壞了,所以當他們得知中國軍隊已經逼近時,就放棄了他們定居的有水源的牧地和草場,收拾起盆盆罐罐和帳篷,帶著牲畜離開了。

他們知道中國人要的是瓦剌人土地,而他們又打不過中國人。瓦剌人除了弓箭以外沒有其他武器。」[ 《中國紀行》pg114]「中國人為了占據瓦剌土地,就派出數千人裝備齊全的軍隊。不論是水路還是陸地,他們每到一處就根據占星家的建議建起-一個小堡壘或者一個城市。他們如此訓練有素,在兩三個時辰內就挖好一條溝。幾千名士兵不斷地倒水和泥,另一-些人筑墻,不管這城多大,兩三天之內就完成了各個堡壘和護城墻,并安好城門,然后在那里駐軍守衛。城內建筑有住房、市場、街道、廣場、廟宇、廳殿、哨所和驛站。在規定的日子那天,各行各業的人和手藝人云集在這里定居下來,住滿了這個城市。他們能這樣快地建起城墻、堡壘、商店、市場,是因為這個國家的墻壁都是用泥土做的。

這個軍隊的素質是工作起來像巨人,表面上像常人,他們不論到哪里安營,住上一夜,就能建起一座堡壘或城市。」[ 《中國紀行》pg115]

天啟大云寺碑:

元末兵燹以后,重為鼎新,爰復古跡,自皇明洪武十六年始,其募主則日本沙門志滿也。

正統四年的《涼州衛修文廟暨儒學記》:

洪武中,設衛置戍,而戍者多南士謪至,子弟相承讀書習禮。

成化年《重修涼州衛儒學記》:

洪武中,始衛所,所厥地恒多腹里之人遷戍。

涼州的《重修羅什寺碑》也是一個很有趣的記載:

涼州古今邊城之勝境,州之北隅,有福地浮屠存焉,其下寺堂基址,瓦磔堆阜,榛莽荒穢,比丘不存,亦不知其寺之名,灰燼久矣。其所廢者,豈非天地循環者乎?永樂元年癸未春,鄱陽善人石洪從軍張掖,以老弱居涼州。

洪性善竭誠,欲葺蓋就,命工開浮屠,于頂心得銀牌鑿字記其額日:「羅什寺」,乃姚秦時三藏法師鳩摩羅什之所建塔寺也。洪日:「此天地循環造物呵護。」于是頂木塔,日化緣于市,州之人見其誠善,趨施之。

永樂元年時,涼州城內的居民連城中廢寺的名字都不知道,可見已經出現文化斷代了