因為劉邦懂人性,嬴政不懂人性。劉邦知道六國子弟仇恨秦國的根本原因是什麼。

假如你在西漢初年問要不要恢復六國,估計西漢的六國子弟遺老遺少都一臉懵逼。

「恢復楚國?」「恢復齊國」。

「你開什麼玩笑,楚國和齊國一直都在,我們楚王就是大漢太祖高皇帝的親弟弟劉交,我們齊王就是漢高帝的親兒子劉肥,地位高的很,當今天子都要給我們大王面子。齊國楚國本來就在,我們為什麼要復國」

「什麼,恢復周朝的那個齊國楚國,我瘋了,周朝的那個齊國還是陳國后裔田姓篡位名不正言不順,我們的齊王可是漢高帝陛下正經的長子(和寡婦相好生的庶長子),比周朝那個正統多了」

這是為什麼呢?我不得不說清楚一個問題,漢高帝劉邦作為一個戰國門客是懂人性的。

他知道六國子弟所謂的忠義是什麼東西。六國子弟在秦朝拼命反秦,發誓要恢復六國和暴秦拼死相爭,其實本質上不是為了六國的君王,而是為了自己。

什麼意思呢?打個比方,古代日本武士一向以忠義著稱。日本甚至出現過幕府將軍將諸侯家的領地剝奪殆盡(赤松家),而赤松家的幾百武士跟著沒有任何領地的主人當了幾十年的乞丐也不反叛主人。最后幫助幕府將軍從南朝天皇后人手里搶到了玉璽,得到了將軍原諒,重新冊封赤松家為半守護(只有半個州領地的守護)成功振興舊主家的例子。

然而這樣的日本武士,卻在江戶時代屢屢鬧笑話,江戶時代甚至出現過一個一萬五千石石小大名諸侯九州地區富江藩五島家后嗣斷絕。藩內的武士害怕被幕府廢除藩國,自己淪為浪人。

結果央求死去主公的小妾找了一個孩子說是主公后裔,當上藩主的情況。而那個主公后裔連是不是真的是舊主后人都不清楚,這些人可能是對一個野孩子下跪鞠躬。

五島盛成 ごとう-もりあきら

1816-1889 江戸時代後期の大名。文化13年4月8日生まれ。五島盛繁(もりしげ)の長男。妾腹の子から父の正室磯子の養子となり,文政12年肥前福江藩(長崎県)藩主五島家11代。天保(てんぽう)5年有川産物會所を設置し,嘉永(かえい)2年異國船警備のため石田城をきずいた。明治22年4月16日死去。74歳。

日文維基富江藩詞條-藩主五島盛成

而富江藩還不是孤例,據說隔壁的對馬藩也不干凈,有一代藩主也是早早去世,最后臨時找人(可能是遠房親戚)冒充藩主,還用死去的藩主名字面見將軍的例子。

這就是所謂的「武士道」和「忠義」。有的時候諸侯的臣子的忠義并不是忠于君主。他們比忠于君主更害怕的是諸侯國廢除,自己失業淪為浪人。因此主公可以死去,但藩必須保留。哪怕這個藩是一個找來的野孩子當主公也必須保留。

對于日本武士來說,所謂的忠義是如此,對于六國子弟而言問題也是一樣的。比起忠君,他們更愛國,害怕自己的諸侯國被取消,自己從貴族淪為「浪人」

這不得不說郡縣制的一個弊端,秦朝的郡縣制的理想很好,但是和現實社會是有巨大沖突的。你滅了齊國楚國,在那里建立了一個縣一個郡,當地的諸侯國官員怎麼辦呢?再寒酸的諸侯國,也是有一大堆官員的。管大王吃飯的穿衣的,給大王收稅的,給大王打理后宮的。

《后漢書.百官傳》記載的諸侯王官職就有這些,漢朝一個王服侍他的就有相,中尉,郎中令,主醫藥,主冠帽,主祭祀,主禮樂等等大大小小的官職。

儼然一個小朝廷。這還是經過漢朝精簡過的諸侯王官職。可以想象戰國時期的諸侯們養著多少官。有一個多大的官僚體系。

漢初立諸王,因項羽所立諸王之制,地既廣大,且至千里。又其官職,傅為太傅,相為丞相,又有御史大夫及諸卿,皆秩二千石,百官皆如朝廷。國家唯為置丞相,其御史大夫以下皆自置之。至景帝時,吳、楚七國恃其國大,遂以作亂,幾危漢室。及其誅滅,景帝懲之,遂令諸王不得治民,令內史主治民,改丞相曰相,省御史大夫、廷尉、少府、宗正、博士官。武帝改漢內史、中尉、郎中令之名,而王國如故,員職皆朝廷為署,不得自置。至成帝省內史治民,更令相治民,太傅但曰傅。中尉一人,比二千石。本注曰:職如郡都尉,主盜賊。郎中令一人,仆一人,皆千石。

本注曰:郎中令掌王大夫、郎中宿衛,官如光祿勛。自省少府,職皆并焉。仆主車及馭,如太仆。本曰太仆,比二千石,武帝改,但曰仆,又皆減其秩。治書,比六百石。本注曰:治書本尚書更名。大夫,比六百石。本注曰:無員。掌奉王使至京都,奉璧賀正月,及使諸國。本皆持節,后去節。謁者,比四百石。本注曰:掌冠長冠。本員十六人,后減。禮樂長。本注曰:主樂人。衛士長。本注曰:主衛士。醫工長。本注曰:主醫藥。永巷長。本注曰:宦者,主宮中婢使。祠祀長。本注曰:主祠祀。皆比四百石。郎中,二百石。本注曰:無員。

戰國時期韓國君主就曾經因為一個管帽子的官員給他蓋上了被子,就說他僭越,做自己本分以外的事情,于是把管帽子的官員殺了。然后又殺了管蓋被子的官員,說他瀆職。

這固然是韓王玩弄君主手段,但是也可以看出,就算是韓國這種小國,也會保留一套復雜的行政機構。

而郡縣制度實行于還處在戰國社會的中國一大弊端是,它讓諸侯國的那些官員們都失業了。郡縣制度能用到的就是那麼幾個太守和縣令。沒有大王了沒有諸侯了,你以前是韓國管帽子的管蓋被子的官員去干嘛?在家抱孩子嗎?秦皇宮里面也有一大堆親信,總不可能用你這個前朝余孽吧?

因此秦末的六國子弟叛亂本質上真真假假,除了六國舊君主的恩情不能忘之外,更多是為了自己,為了自己的飯碗。畢竟韓國齊國楚國恢復了,自己這個伺候大王戴帽子的官才有吃飯的地方不是?

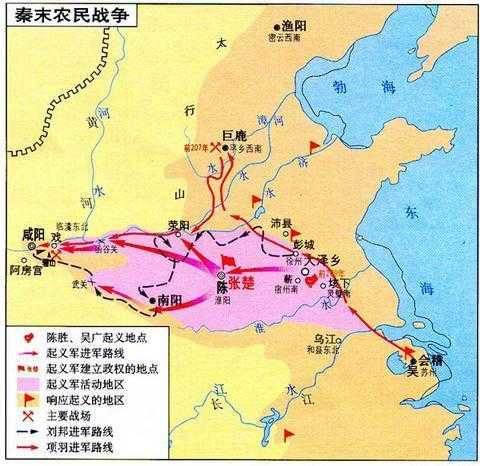

大量舊六國下崗人員沒有得到安置,這就是秦朝十幾年就滅亡的原因之一。這也就是六國人恨秦國的根本原因,同一民族的不同國家沒有什麼要不得的深仇大恨,真正的仇恨不過是飯碗而已。

而這個問題在劉邦當上皇帝后,被原原本本的甩給了劉邦。

而劉邦就比秦始皇聰明,既然六國的下崗人員是個大隱患。那我傻乎乎的消滅這些隱患做什麼,我還不如利用這些隱患,讓自己的家族成為這些隱患的首領。你不就是要個打工吃飯的地方嗎?給田家的齊國打工是打工,給劉家的齊國打工就不是打工嗎?

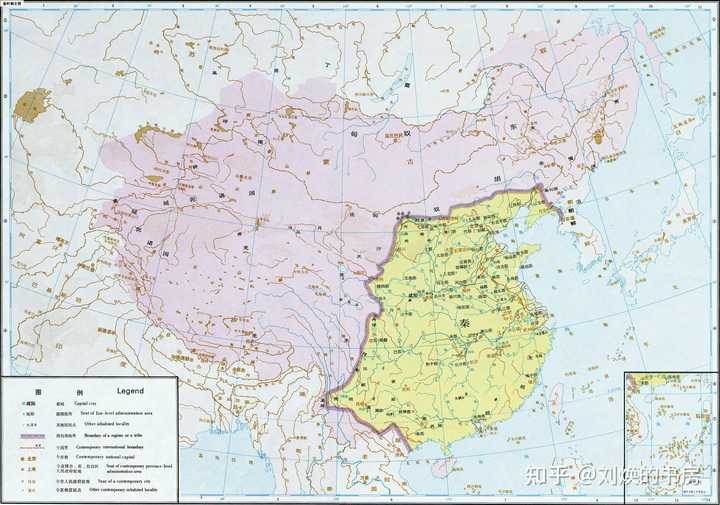

既然隱患不能消滅,那就利用。既然「六國」和「秦國」的矛盾不能解決,那麼我就冊封劉家人到六國去,讓諸侯和天子的矛盾變成劉家內部的矛盾。這不就結了嗎。

因此說西漢時期六國人不恢復六國是很愚蠢的,在他們眼里齊國楚國還在,只是換了君主,為什麼要恢復六國?而漢景帝時期的「七國之亂「,其實可以看成最后一次六國諸侯聯合對抗秦國。只不過無論是關中的天子還是七國的藩王都是楚國人出身的劉家皇帝。

這一場大戰被認為不過是劉家的內亂罷了。

而真正結束戰國狀態亂世的,其實應該是漢武帝劉徹,淮南王劉安叛亂和江都王叛亂可以看成最后的戰國諸侯對中央的叛亂。劉徹的酌金失侯,因為上貢交的金子成色不足就削去爵位,和針對諸侯的推恩令,也就是所有諸侯必須有幾個兒子就把自己國家領地分成幾份的這些做法。可以看成對戰國遺留問題的清掃。不過那個時候,六國子弟已經死的七七八八,天下人經歷七八十年,也習慣劉家的統治。劉徹改起來也很容易罷了。