可以說是他一生最大的失策。

太長不看版:古代社會的大部分城市都是消費性城市,簡單粗暴的來說就是靠啃食農民血肉維持的。富庶的地方起碼被啃兩口還能支撐,窮的地方可經不起啃。

你以為皇帝走了江南士大夫傷心了?他們樂開花了。

你以為北方邊防鞏固了?你是邊防部隊的團長,突然一群人跑到你的軍營邊開夜總會,整天吃喝玩樂,沒錢用了直接扣你軍餉,閑著沒事干還跑過來對你指手畫腳,抽調你手下給他家干私活。這些人你還得罪不起,十七八歲扛著三顆星四顆星甚至國徽的一大堆,胸前勛章金燦燦的寶石黃金亮瞎你狗眼。

你會開心麼?

————具體內容————

首先要明白一個問題,就是在工業時代之前,除了少數特例外,在絕大多數情況下城市是消費中心而不是生產中心。

什麼意思?意思就是前工業時代的城市是流通和消耗已有的財富的地方,而非生產出新的財富的地方。

這就意味著城市的建設和人口的聚集要麼是因為該地區交通便利,是個適合貨物集散中轉的地方,從而通過商業活動吸引了足夠人口,這些人口定居此地,產生了消費需求從而進一步帶動商業發展而形成城市。

要麼是因為這個地方是各級政府所在地,匯聚了四面八方而來的賦稅收入,這里面「漂沒」、「失火燒毀」、「腐朽蛀毀」那麼一點點,就能夠產生一大群高收入者,他們的奢侈性消費需求引來了商業,從而發展成為大城市。

因此不同于現在城市供養農村,當時的情況是農村供養城市。畢竟除了少數手工業城鎮外,一般城市并不生產什麼。

在這種情況下,一旦御駕決定留在某地不走,在此建都,對于當地的一般百姓往往并非天上掉餡餅,而是巨大的噩耗。

幸虧朱元璋沒定都鳳陽,要不如今皖北人非對這個老鄉咬牙切齒不可。朱棣當年被封在北平,害得保定河間百姓在之后的五百年成了宦官之鄉。要是定都鳳陽,這罪怕是要讓朱家人的老鄉來遭啦。

其次再談第二個問題,遷都有利于加強明朝的北方邊防嗎?

當然不利于。

在遷都之前,經過江南地區幾百年的發展,北方經濟劣于南方已成定局,難以逆轉。(前提是在農業社會下,進入工業化時代后經濟上北方對南方的劣勢則大大縮減。現今南北經濟差距有很大一部分是政治因素造成的。)

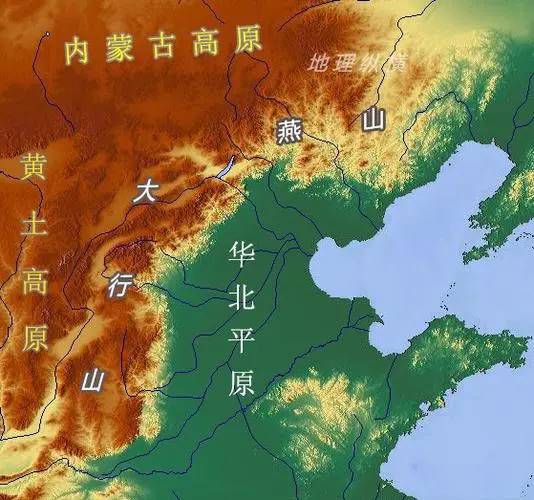

但是這并不等于說,北方邊境各省已經窮到無法依靠自己的收入維持邊防開支。北直隸、山西、陜西中的任意一個省份,在人力、物力、財力上對于整個蒙古草原都能形成壓倒性優勢。明末時后金只是拿到了已經被打爛的遼東,都足夠壓制蒙古各部了。

那為什麼反而合關內十五省之力應對北方邊防反而捉襟見肘?無他,因為朝廷吸血太多。

世上沒有萬年太平之法,任何一種制度都必須在穩定性和成本之間找到一個平衡點。正如黃宗羲所說,統治者以得天下為事,不以失天下為事。他打了一個比方,譬如說一個富人因為擔心自己家被打劫,不睡臥室里舒服的大床,卻跑到保安室支了個行軍床,一天除了睡覺,剩下的時間就盯著監控畫面。

黃宗羲做出了一個靈魂提問:既然如此,那這個人究竟是個富豪還是個保安呢?

實際上這里的成本遠遠不只是「睡行軍床」、「看監控畫面」,睡在保安室的結果是,你在從保安室通往臥室的一道道預警防衛設施都是形同虛設,只要劫匪闖進大門旁的保安室,你就結束了。

有人說不是這樣,可以隨時遷都跑路啊。

遷都真的那麼容易麼?總有人覺得朱由檢是心太軟,文官一嚷嚷就不敢跑。實際上朱由檢讓朱由檢真正猶豫不決的是那麼幾個嘰嘰喳喳的文人麼?大學士說殺就殺了,還會怕御史?他怕的是如果不能在統治集團內部獲取共識,只能匹馬渡江的話自己的皇權就完蛋了。楊廣不要這個臉,老子想去江都就去江都。然后就沒然后了。真要南渡,當了趙構不是罵人,起碼趙構還能守得住皇權。成了司馬睿才是常態。

首都首都,什麼意思?當腦袋的城市。太平無事之事換個腦袋都是個不太容易的事,內外交困時緊急換個腦袋?一著不慎直接失血而死了。

首都在北京,是不能能降低北方藩王或者邊軍將領造反的風險?是。是不是能降低北京被游牧民攻陷的風險?是。但是這又怎麼樣?

如果按照戰斗機的標準來設置民航客機的控制系統和動力系統,可以把飛機的空難事故率降低幾乎兩個數量級。

但是同時,飛機的制造成本、飛行員的培養成本也會以更大的幅度上升。這個成本自然就會落實在機票上,北京飛上海單程10萬元的票價,你愿意接受嗎?絕大多數人會斷然拒絕。

如果認為明朝皇帝限制藩王和邊軍將領的重重措施「客觀上降低了戰亂的風險,為百姓提供了一個太平的環境」。那麼清朝搞文字獄客觀上也降低了政治異己力量發展壯大的可能性,也降低了潛在的戰亂風險,是不是也要為它的合理性辯護?

適度的中央集權的確對于社會經濟的穩定發展有巨大的好處,漢唐宋明清的人口增殖就是最明顯的證據。但是到了明代時期,中央集權也好、皇帝個人權力的膨脹也好,早就越過了這個「平衡點」,完全是為皇帝個人的私欲來服務。明朝遷都北京后,江南地區因為政治中心遠離而行政效率不斷下降,更加沉重的負擔壓在了北方民眾身上。

明朝華北地區席卷數省的大規模農民起義遠不止一次,這造成的社會經濟的破壞,真就比什麼六鎮、安史、靖難輕麼?不過是被提及的少罷了!

其他回答里有的答主提到所謂轉移支付,首先第一轉移支付是向地方支付,不是向軍隊支付,這叫軍費、國防開支,是兩回事。其次就是,古代社會中的政府,它的行政效率與后世資本主義社會中的政府根本不是一個數量級。

不信的話,為啥大明的稅越收越少了呢?

這意味著你如果要向邊軍多撥款十兩銀子,你往往要在全國多征收起碼七八十兩銀子,而且這其中還不全是貪污,確實有物流成本在里面。洪武年間朱元璋覺得讓官府征糧到京師再運到邊關,會讓中間人賺差價,于是一拍腦袋決定,由農民自行把糧食運到邊關交付。我們都知道運輸成本這東西,越大宗攤的越薄,反之亦然。

。。

于是農民路上吃掉的糧食加上路費,就比本來的稅收額度還高了。

所以對于邊軍軍費的最佳解決辦法是什麼?就是盡可能減少在邊境地區的非生產性消耗,就地解決(當然,可以由當地官府征收,而不是直接包給軍隊)。

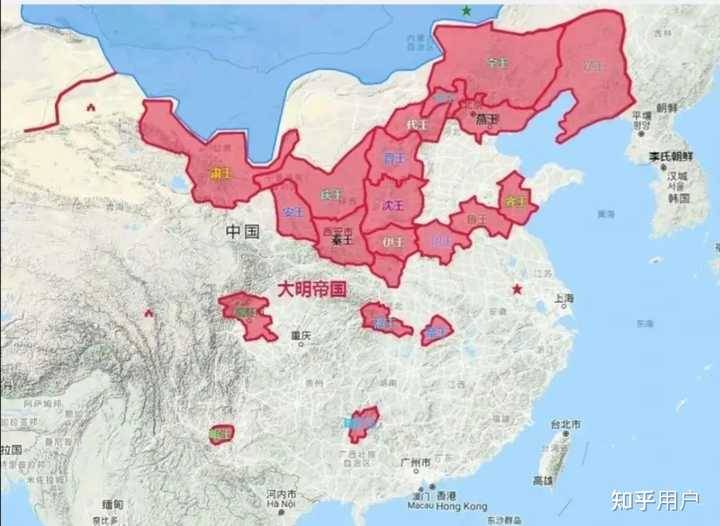

然后朱棣是怎麼做的呢?在大明北方邊境地區建立了一個全國最大的消費中心,聚集了全國最多的不事生產的貴族和官僚,還有幾十萬市民。

糧食就這麼多,你憑空多了這麼多非生產性人口,這是農業社會,這些人口既不能煉鋼用來造拖拉機,也不能合成農藥化肥來增加糧食產量,還不能收購棉花蠶絲增加農民副業收入。當然畢竟是皇帝腳下,有了啥天災救災優先級能高一點。

不過也就剩下這點好處了。

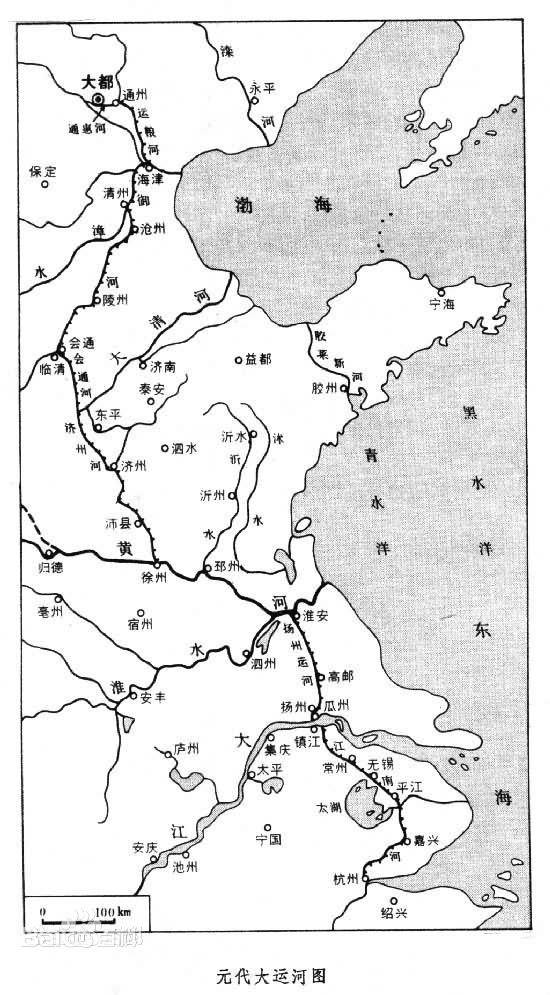

多了這麼多人,糧食缺口怎麼解決?從南方運。中央集權愛好者總喜歡乳百萬漕工,但是歷史上原本的那「百萬漕工」可就是古代社會中央集權制度下,還定都在經濟上不能自給自足邊關地區的必然產物哦。

要是首都還在應天府,最多也就從蘇州常州運點糧食就夠了,哪來的百萬漕工?

漕糧北運,那是為了給北方百姓轉移支付,還是給軍隊發餉?都不是,是為了養活四九城的皇子王孫、貴族公卿罷了!

冷知識:作為北方省份,也是明清災荒高發地區的山東和河南也承擔著漕糧征收任務,而且負擔不比江浙輕多少。

至于啥不在直隸也征漕糧?這問的是人話?

經濟角度如此,再來從軍事角度看一下。有人說假如首都不在北京,那明朝沒一百年就會南北朝了。

雖然熟悉我的人絕對不會認為我是明粉,但即便是窩佬這種明黑也實在覺得這麼乳明實屬太過分了。

首先,距離南京北京差不多遠的西北諸鎮也并沒有在明朝國力尚在時就脫離明朝控制。其次,至于明末天下分崩時,反正連北京都守不住了,也沒必要說其他邊鎮了。

首都的坐鎮可能會一定程度增加附近地區的軍事開支,但是對于當地軍隊戰斗力的保持并不會產生比較大的影響。不然戰斗力最強的軍隊應該是京師三大營而不是什麼宣府大同邊軍。

同理,就算明朝都城一直在應天,倭寇初期南京外圍各衛的應對也不會比歷史上上多少,畢竟長江三角洲多年無戰事。