太慘了,遠超金滅北宋的靖康之恥。當初金人怎麼羞辱、殺害北宋皇室和官民,統統遭到回報。「出來混,遲早要還的」。

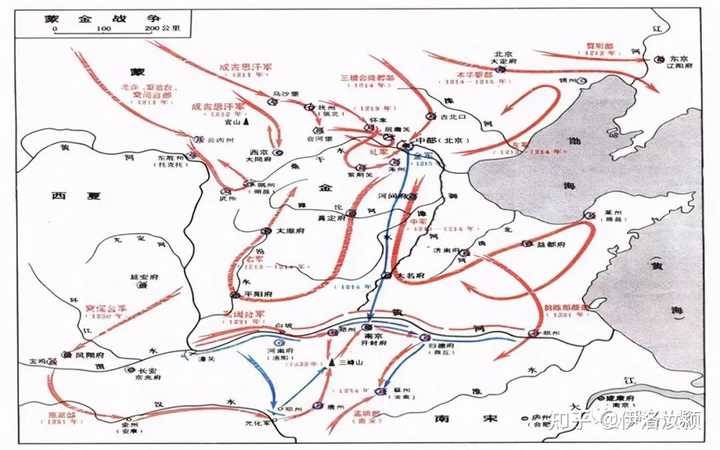

金國是蒙古聯合南宋一起滅亡的。金國也是自己找死,除了在南方常常挑釁南宋搞得國貧民窮,又在北方驅趕、屠殺蒙古人。蒙古人崛起后,第一個就要報仇雪恨滅金。在連續對蒙古戰敗、喪師失地后,金人又想出個「堤外損失堤內補」的餿主意:從南宋那里再奪取領土,彌補在蒙古那里的損失。可是這一回卻被宋軍打敗。于是南宋就與蒙古聯合了。

本來金國與南宋,在蒙古面前真的是唇亡齒寒的關系,金亡國了南宋就失去緩沖區。可是金國的愚蠢,讓它與南宋的關系徹底破裂——本來在岳飛死后,金宋有個基本止戰的時期,再加上這一次宋軍打敗金,讓宋對金又膽氣壯大起來。

宋將孟拱作為北伐軍總司令,帶兵北上,隨軍帶了無數糧食,這是送給蒙古軍作為見面禮的,蒙古軍只有畜肉,缺乏糧食。

金國這時才采納了有見識的大臣建議:聯合南宋,一起抵抗蒙古。可已經晚了,宋蒙聯盟已經形成,理所當然被拒絕。

金國最后被圍困在首都及周邊地區。蒙古軍和宋軍同時在幾個方向進攻,最后圍攻起都城。作戰時,宋軍負責攻城戰,因為早期的蒙古人對城市攻堅戰還沒有經驗(蒙古都是草原,所謂城市是許多蒙古包聚集成的,沒有城墻和街道);蒙古軍負責消滅突圍逃出的金軍。這個互相配合很有效,金國最后十萬守軍被逐漸殲滅。宋軍最先入城,把金國末代皇帝的尸體拿到了。因為功勞要給蒙古人一半,宋軍就把金國末代皇帝的尸體砍為二段,一段送蒙古人。

宋人拿半段尸體,去祭奠靖康恥死難的皇親國戚和官民;蒙古人拿另半個尸體,去祭奠被金殺害的死亡者——金國以前在蒙古實行「減丁」政策,每三年就去屠殺一次(「三年一減「,怕蒙古人口太多)。成吉思汗的爺爺就是這樣被殺的。

戰斗全部結束,蒙古和南宋又分配戰果:金國首都原來是北宋國土,所以蒙古軍要撤出歸還宋;但城里的財產、人口是蒙古戰利品,統統歸蒙古。等蒙古軍撤離完,宋朝只拿回一座空空如也的空城,可以給諸葛亮唱一出名副其實的《空城計》。

女真人應該感謝宋人,因為他們亡國后的悲慘世界,都是經宋人記錄才流傳后世,要不然被掩蓋,無人知曉。而蒙古人并不善于記錄、建檔一類的文字工作。

宋軍雖然先入城但撤出城外,要等待蒙古軍殺光、搶光(三光政策只能兩光,不能燒光,城市是要還給宋的)再進去接收。

宋軍看見城里輕壯年男女們被蒙古軍帶走為奴(里面肯定也有漢人,金國首都居民不都是女真人),然后看見成千上萬的金國皇親國戚、貴族、官員和家屬們被帶出。蒙古軍統帥一聲令下,里面的男人統統被拉出來,就地殺個精光,然后只帶貴婦、官員妻女們啟程。頓時尸山血海,哭聲一片,哀鴻遍野。金連靖康恥里宋皇室到金地為奴為囚的待遇都求不到 ——莫斯科不相信眼淚,蒙古不相信牽羊禮。也別怪蒙古人,誰讓金國想出對蒙古廣袤草原「三年一減丁」餿主意?

再說了,為什麼南宋要聯蒙滅金?因為靖康恥從來沒有被忘記;秦檜議和成功了,金國卻又在蒙古打擊下對南宋發動新的進攻,妄想奪取新的南宋國土,來作為自己北方領土被蒙古侵占后的補償和根據地。所以對南宋來說:去泥馬幣的唇亡齒寒,金國這個幻想出來的戰略伙伴根本不可靠,干脆把新仇舊恨一起報以牙還牙。

如果金國在與南宋議和成功后,真做到守信、維護和平,宋朝倒真的要考慮唇亡齒寒,蒙古顯然比金更兇悍強大。有金國作鉗制,金國不亡宋也不會亡,金國亡了南宋至少還可以多活幾十年;如果金國沒有對蒙古實行減丁政策,蒙古也不一定第一個拿金國開刀祭旗,滅金后也不會對金國宗室貴族這樣痛恨,殘忍至極。可是歷史沒有「如果」,只有「自作自受」。