1、

在魏文侯一朝時,魏氏隔著趙氏領土對中山國進行征伐并非個例。

事實上,在智襄子執政時期,智氏也以晉執政的名義跨越趙氏領土進行征伐。

在討論魏文侯之前,我們先來思考這樣一個問題:

智襄子隔著趙氏去攻擊中山又是圖什麼呢?

春秋后期,趙氏為躲避晉卿的火并而不斷向太原及延展的代邑進行發展,最終在族內形成了北趙氏、南邯鄲氏(注)的格局,其中邯鄲氏由于地理上的分隔及齊、衛的關系而產生了一種不可避免地分離趨勢。

(注:本文中的「邯鄲氏」并非專指邯鄲午一系,而是泛指趙氏在邯鄲的力量。)

在四晉時期,晉執政之位被智氏控制,而趙氏為余下三卿中最強大的一方,由此智、趙之間不可避免地會產生出某種抵牾。這種抵牾在公元前464年攻鄭的戰爭中公開化,當時智襄子以主帥的名義命令趙襄子率部攻城,趙襄子則直接拒絕服從——晉卿之間的矛盾和獨立性可見一斑——其后,智襄子謀劃了攻擊中山一事,歷史上著名的贈鐘開道事件就發生在這場戰爭當中。

那麼,智襄子發動對中山的戰爭是否和針對趙氏政敵存在聯系呢?

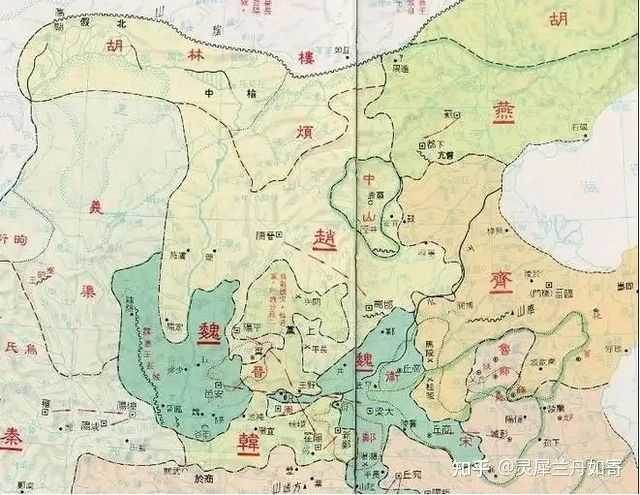

稍微熟悉一點點古地理的朋友都知道,在先秦時期,黃河在潼關一帶轉彎一共會逐漸向東北方向延伸,穿過華北平原最終至天津入海。從晉南陽(今河南省西北部)地區至中山國(今河北省中部),正是要經過邯鄲地區。

至于智襄子所選擇的進軍路線,大抵有二:

(出自布哈林的戰國示意圖,所選用的是三晉瓜分智氏后的版圖)

一是沿黃河水道進行,而后轉向陸路進入夙繇國地區——期間會途徑邯鄲氏;

二是沿汾河進入太原一帶,再經過五台山或其他谷底進入夙繇國——期間會途徑晉陽一帶。

注意,當時的智氏和趙氏雖均有相當的獨立性,但本身依舊具有相當的晉卿成分。也就是說,在明面上這是晉執政率領晉廷的主力部隊途徑晉國的地方政府對蠻夷之國的戰爭。可想而知,無論晉執政的大軍選擇哪條路線挺近中山國,其浩蕩之勢都會給途徑的趙氏的家臣造成巨大的心理沖擊——尤其對邯鄲氏而言。

說到這里,大抵解釋了在四晉火并期間尚有一定體量的趙氏為何只能以晉陽孤城對抗三卿的合圍。

2、

在智氏覆滅以后, 趙氏一家獨大,但因為種種原因使得晉廷的控制權被魏氏掌控——最直觀的原因或許是趙襄子死后的趙氏內亂,不過在此之前魏氏似乎就有在晉廷上位的跡象。

有些朋友存在這樣一種觀感,似乎覺得晉卿在四晉時期還有著「卿」的成分,但一到晉陽之戰以后的三晉時期就馬上變成了完全獨立的政治實體——晉國由此也變成了「三晉聯盟」——這顯然是受到歷史斷代影響而產生的誤解。

事實上,在魏文侯一朝之中三晉依舊保留有一定晉卿的屬性,從減弱到消失需要一個漫長的演化過程,至于周室冊封究竟是離心的結果還是這一過程中的催化劑并不好說,但三晉作為晉卿屬性的減弱過程明顯在此之前就已經出現。

公元前409年,韓武子、趙獻子于當年逝世。

此年,晉魏斯命令家臣吳起率晉軍——事實上的魏軍—— 將秦人趕出了洛水以東,被秦國占領了40余年的晉故地終于重新回到了晉人的手里。

顯然,魏斯的聲望在當年達到了頂點。

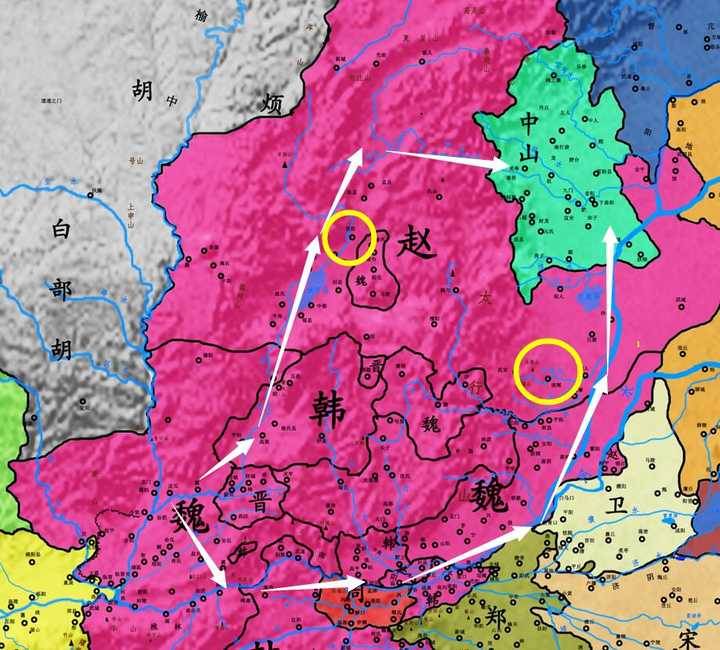

應是在這一年的秋收后,魏斯有命令家臣樂羊攻擊中山國,又把家臣吳起從河西調回協助攻擊中山國——不出意外的話,樂羊、吳起應兵分兩路行動,一者走黃河,一者走汾河,經過了若干年的艱苦戰斗后終于消滅了中山國——而新即位的趙籍在面對晉執政和魏家這兩位強悍武將的壓力下自然也很難有什麼動作,其下家臣的心理變化當然也不能持樂觀態度。

待消滅了中山以后,魏家以封君的形式控制了中山,黃河下游的前后兩端均被魏氏控制,夾在其中的趙邯鄲當然不大好受。

在這種情況下,趙氏在邯鄲乃至中牟的親魏派也就不可避免地進一步抬頭了——趙氏在戰國前期持續不穩定應與之存在一定關聯。

從這一點來看,魏文侯此舉有點像智襄子的改良版,但文侯的手段要婉轉又狠毒得多。

3、

然而,魏據中山的一些戰略效果都是建立在三晉尚存有一定晉卿屬性之上的。

至魏武侯一朝,三晉的晉卿屬性衰弱殆盡,中山的脫離也就只缺一個契機了——而這個契機正是楚將吳起的飲馬黃河。