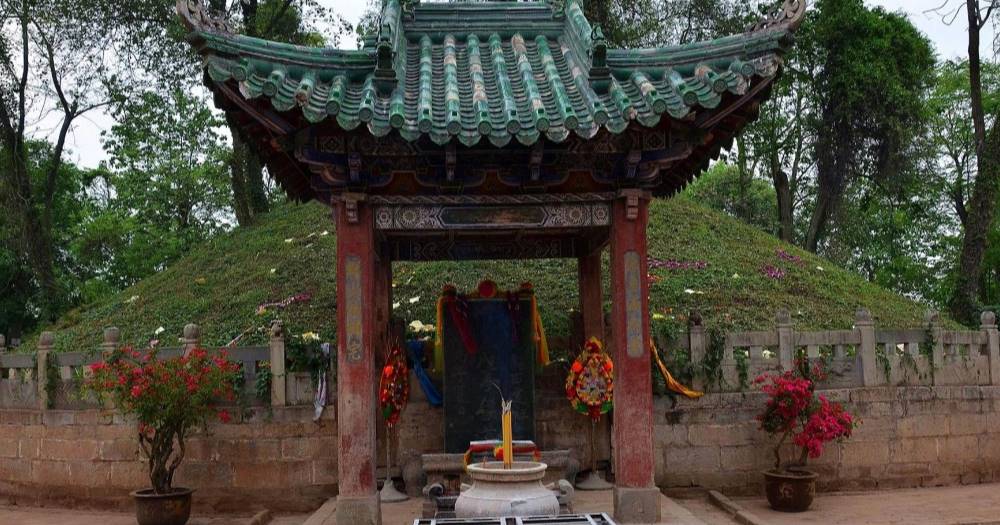

上世紀六十年代,位于湖北當陽關陵的關羽墓封土突然出現一個盜洞,文物工作者聞訊后立即前往進行勘察。經過實地走訪發現,關羽墓墓室為磚室結構,占地面積很小,且墓室已經進水,好在棺槨是用鐵索懸在墓室上方,保存完好。1980年當陽重修關陵,將盜洞正式封閉。以上事跡可見當陽市關陵文物保護管理所編纂的小冊子《當陽關陵》,由此可知雖然歷經千年,但關羽的棺槨依舊無人驚擾,并且墓室里更沒有所謂的青龍偃月刀和赤兔馬等珍寶陪葬,就是一座普普通通的漢墓,證實了關羽的身軀長眠于當陽,世世代代保佑著湖北人民。

東漢建安二十四年,即公元219年,關羽被東吳殺害以后,根據裴松之注解的《三國志》記載,孫權下令將關羽頭顱送給曹操,身軀則按照諸侯禮儀就地安葬,是為大王冢,也就是今天的當陽關陵。另據田福生所著《關羽傳》可知,蜀漢章武元年,即公元221年,劉備伐吳時曾專門來到大王冢祭奠關羽。

不過從上世紀六十年代文物工作者勘探結果來看,關羽墓墓室沒有被盜痕跡,也沒有發現陪葬寶物,可知孫權所謂以諸侯禮儀安葬純屬幌子,準確來說就是簡單下葬。

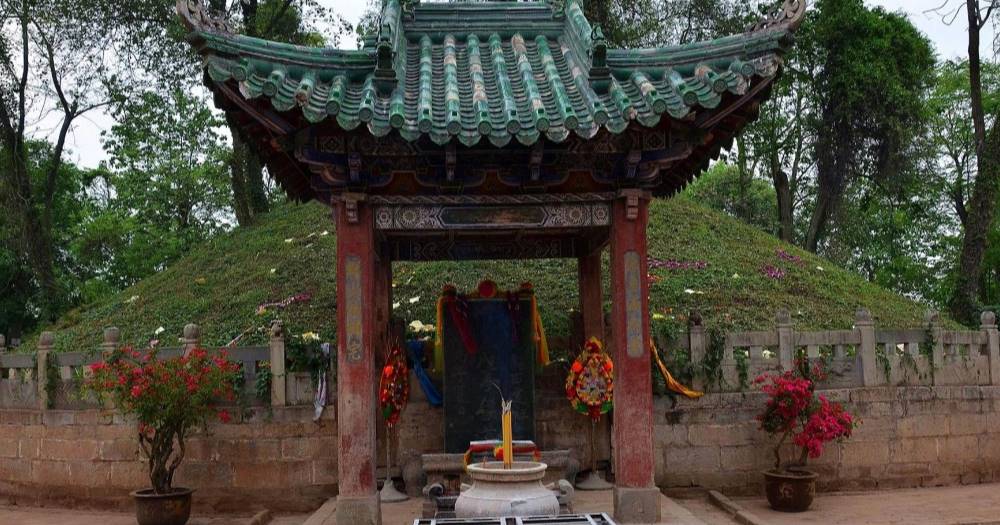

有關關陵是如何形成今日之規模,結合《當陽關陵》小冊子和當陽地方志來看,從東漢末年到南宋,關陵只有封土一座,除此以外沒有任何享殿等祭祀建筑。直到南宋淳熙十年,即公元1183年,由于宋孝宗追封關羽為壯繆義勇武安英濟王,因此地方官王銖才奉旨在關陵修建了第一座地面建筑祭亭。元朝至順二年,即公元1331年,元文宗追封關羽為齊天護國大將軍,護國崇寧真君等榮譽,地方官又在關陵修建墓門和墓道等禮儀建筑,此時的關陵已經初具規模。

而關陵真正形成集大型廟宇和陵墓為一身的規模,要得益于明朝官方尊崇關羽的傳統。洪武二十七年,即公元1394年,明太祖朱元璋下旨按照前將軍和漢壽亭侯的禮儀,將關羽納入皇家祀典。成化三年,即公元1467年,當陽縣令黃恕奉旨在關陵修建享殿等祭祀建筑。

等到明世宗嘉靖皇帝朱厚熜即位以后,由于他本人為湖北人,外加信奉道教,不僅正式賜名關陵,從此延續至今,還令徐階大修關陵,如今在關陵可以見到署名徐階的重修關陵義勇武安王廟記碑。

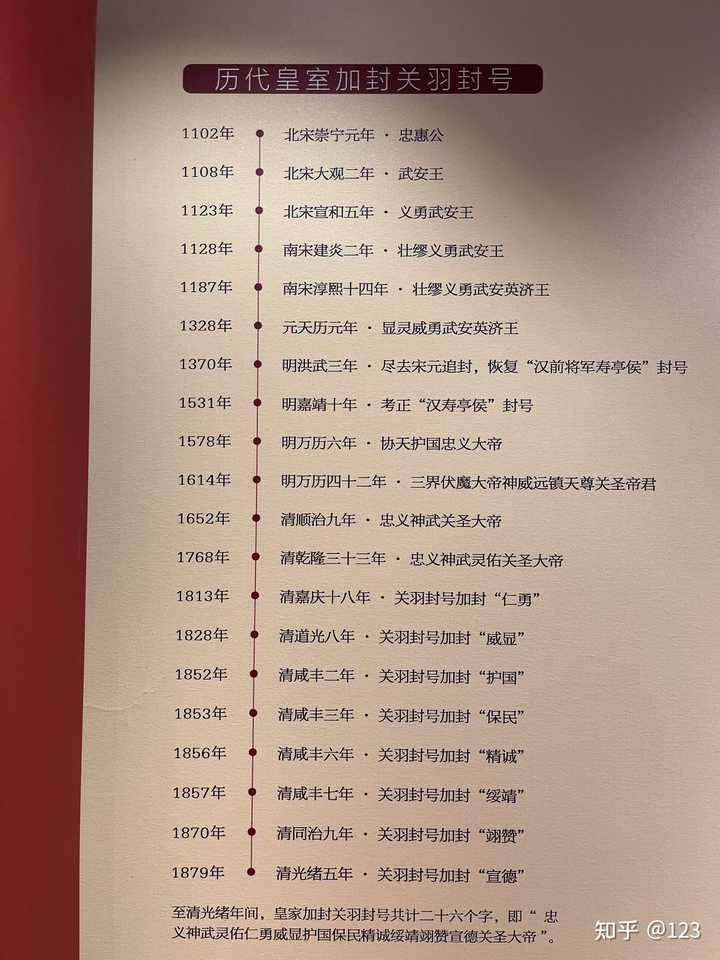

萬歷六年,即公元1578年,明神宗萬歷皇帝下旨追封關羽為協天護國忠義大帝,從此關帝的名號由此而來。

十五年后萬歷皇帝又下旨重修關陵,按照中軸線的順序依次修建舞樓,山門,儀門,拜殿,文殿,武殿,春秋殿,石牌坊和碑亭等建筑,奠定了關陵今日之基礎。清朝入關后則繼續尊崇關羽,其中同治皇帝還曾親筆寫下威震華夏匾額,賜予當陽關陵。

值得一提的是,隨著明清兩代《三國演義》小說的全面普及,當陽關陵雖然也供奉有赤兔馬和青龍偃月刀等法器,但這些在真實的歷史里是不存在的。首先盡管赤兔馬在歷史上確有其馬,根據《三國志》記載,呂布「有良馬曰赤兔」,當攻打黑山賊首領張燕的時候,呂布騎著赤兔馬沖入敵陣,擊敗張燕。但當呂布被曹操處決后,正史就再也沒有赤兔馬的下落了,因此將赤兔馬寫成轉贈關羽完全是羅貫中個人發揮。至于青龍偃月刀,要知道偃月刀這個概念直到北宋才出現,也叫掩月刀,其中北宋《武經總要》就記載有這種刀的繪圖,但在東漢時期,還不具備制造偃月刀的能力。事實上有關關羽真正的兵器,《三國志》曾提到關羽「策馬刺顏良于萬眾之中,斬其首還」,因此推斷他使用的真正兵器是長矛,同時隨身佩有短刀,以便對敵將進行斬首和肉搏。

雖說關羽有被過度神話的痕跡,但從正史《三國志》來看,他依舊是一位有勇有謀且具有忠義精神的將軍。東漢建安五年,即公元200年,關羽一度投降曹操,但最終還是回到劉備身邊,對此曹操左右欲追殺之,但曹操卻認為這是各為其主,從而出面阻止。

赤壁之戰期間,劉備與孫權大將周瑜合作夾攻曹仁,由關羽阻斷曹仁后路,為孫劉聯軍爭取到寶貴時間。而關羽一生中的巔峰時刻當屬建安二十四年,即公元219年七月,由他率軍從荊州南郡出師北伐,發動襄樊戰役,俘虜于禁,誅殺龐德,曹操所任命的荊州刺史胡修和南鄉太守傅方均投降關羽,許都以南的山賊也接受關羽冊封,如果沒有意外,諸葛亮隆中對第三部分取天下的理想有望實現。

但是關羽也脫離不了盛極必衰這個概念,雖然孫權派遣呂蒙偷襲荊州,背刺盟友,更違反了孫劉兩家湘水劃界的協議,不過關羽對部下過于苛刻,導致荊州主力紛紛投降孫權,從而劃下生命的終結,也是劉備集團衰弱的根源。但關羽終究是歷史人物,依舊受到民間尊敬,每年在他的誕辰日,當陽關陵都會舉辦大典,時隔至今早已成為海內外祭祀關羽的一大盛事。