扛事理論。

在過去20多年,比較大的政策有三個,90年代國企改革、08年四萬億刺激、15年漲價去庫存。

三個最終扛事的主體,分別是下崗的員工、供給側出清中上游的民企、站上巔峰的居民債務。

伴隨的是中國經濟,從人口數量紅利,到人口債務(低基數)紅利,到現在宏觀債務低基數空間。

為什麼現在是空間,而不是紅利?

因為宏觀的空間其實來自于「結構性」因素,結構性因素大部分來自于人口紅利。

所以當人口紅利(數量紅利+債務紅利)消退的時候,宏觀空間也是會慢慢收縮的。

打個比方,宏觀空間就是信用卡額度,人口紅利就是月薪。當月薪收窄的時候,信用卡額度也會變少,但在初期,以為信用卡額度是應急的保障。

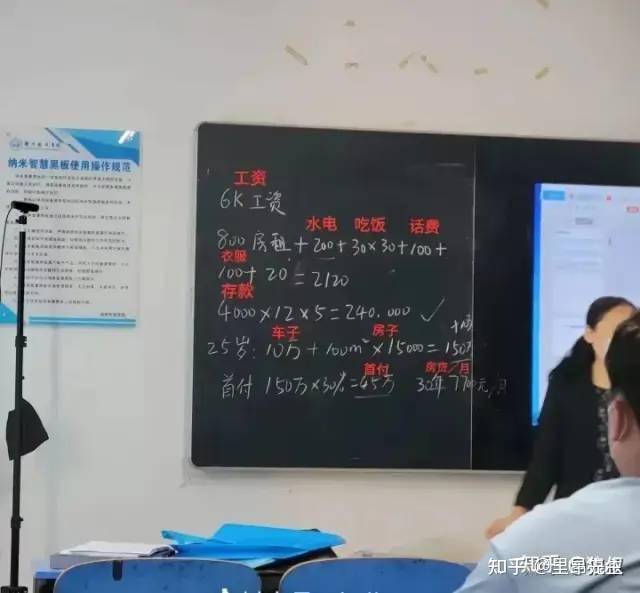

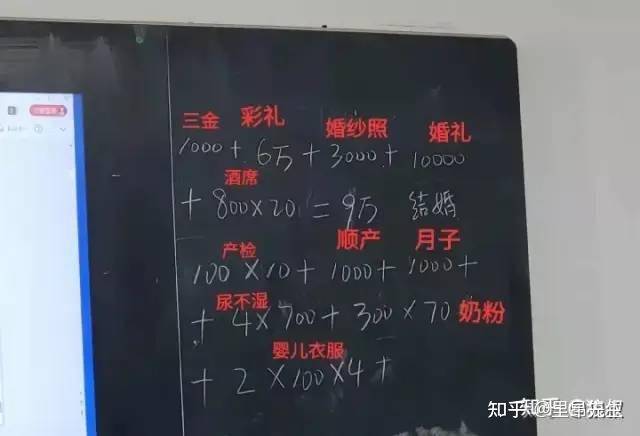

所以年輕人為什麼會選擇「抗稅」(不貸款、不生育、不勞動),因為他們不知道這一次結構性因素,宏觀會用什麼來「扛事」。

拉房價?延遲退休?醫保改革?存款利率下降?

誰來扛?