打仗不是玩游戲,叫兩聲大哥就放你走。

匈奴是部落聯盟,不是大一統王朝,是靠利益綁定在一起,不是冒頓的一言堂。帶著兄弟們出來打秋風,那是要戰果的,不是你冒頓收了點兒金銀財寶說回家就回家的。草原物資匱乏,發動一起大的戰爭,又是死人,又是消耗糧草,沒點兒戰果誰陪你出來玩命啊。

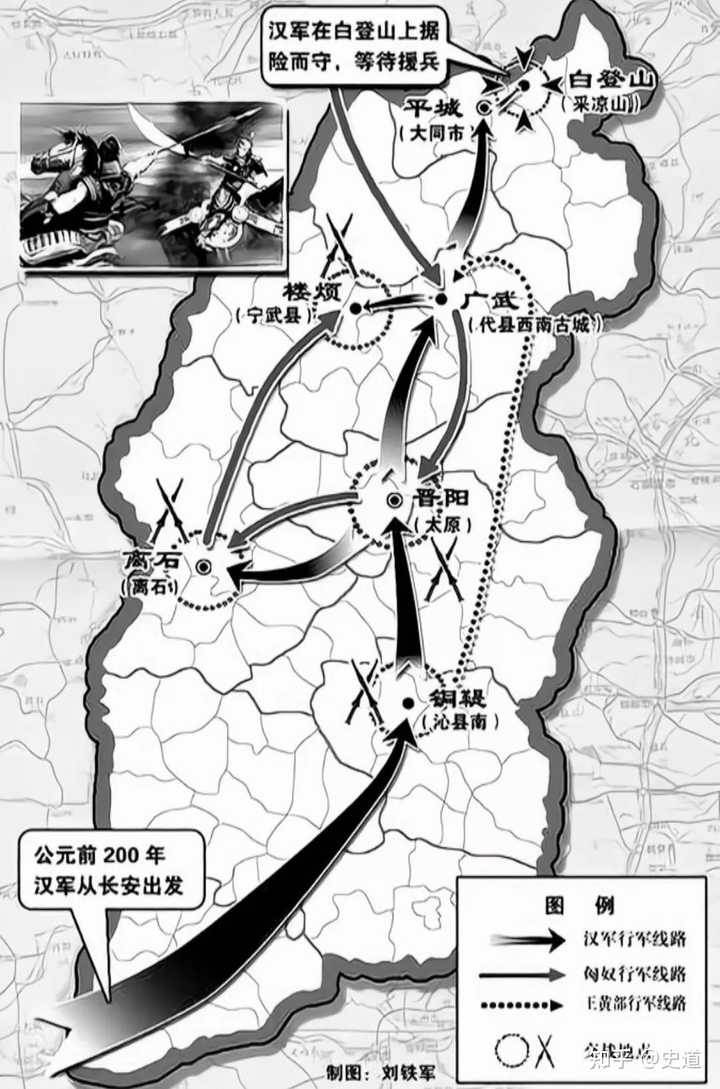

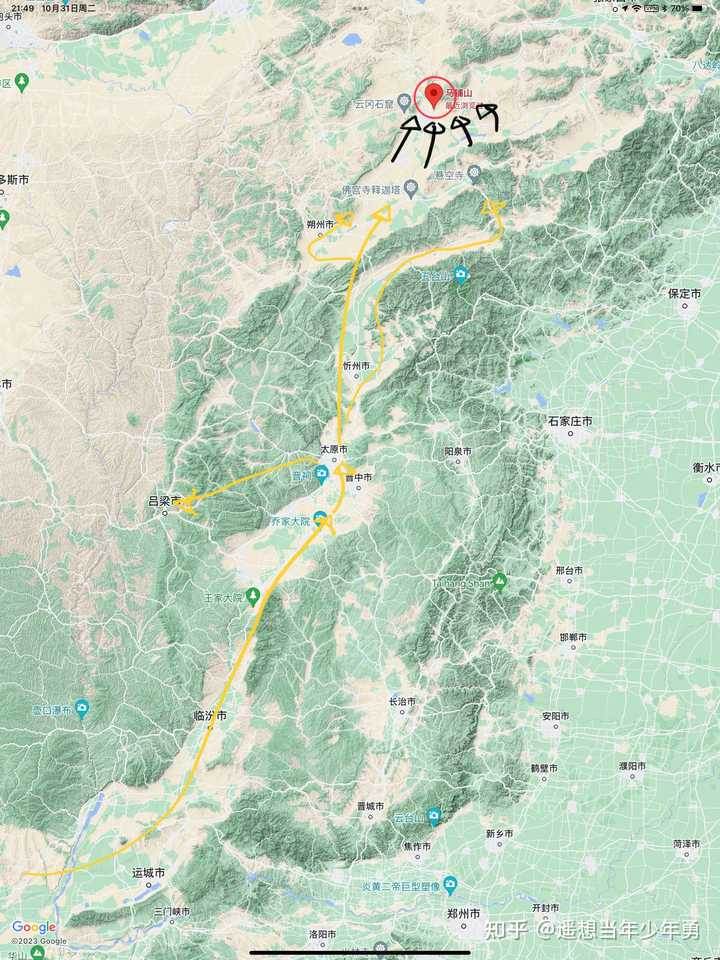

冒頓前期洗劫了半個山西,收獲頗豐,然后劉邦軍隊一來敗了幾場一看勢頭不對就撤了,保存戰果很重要,誰知道劉邦腎上腺素飆升,越追越猛,回頭一看,咦,我人呢?冒頓一開始也是被追的一臉懵逼,扭頭一看,嚯,他咋自己追過來了?

于是劉邦就被圍了。

雙方都是打仗的小能手,劉邦這邊趕緊往山上跑,利用地理優勢拒守待援,冒頓身后號稱有幾十萬騎兵,此時不殺劉邦更待何時。

天寒地凍的,換你是冒頓,你覺得你會怎麼選擇?要不就抓了劉邦,要不就趕緊撤。你會在白登山又是死人又是消耗糧草,然后跟劉邦玩鬧七天七夜,就是等劉邦送那點兒金銀財寶嗎?你同意,下邊的部落首領和士兵也不能同意吧。冒頓既然選擇了攻,那目的一定是殺了劉邦或者活捉劉邦,這樣帶來的收益是潑天的,但結果就是打不下來。你這邊打不下來,人困馬乏的,人家那邊援軍就快到了,換你你咋辦?肯定是下令撤退啊。問題是,大家跟你冒頓出來是打秋風的,本來一走了之就完事兒了,你擱這兒耽誤了這麼多天,死了這麼多人,屁也沒撈著,你說撤就撤,怎麼服眾?

所以,我嚴重懷疑要麼劉邦和冒頓心有靈犀,要麼冒頓悄悄派人給劉邦帶話,你服個軟,送點兒東西,我就撤了,青山不改,綠水長流,咱回見。

我更傾向于后者,我不認為劉邦能天真的覺得送給冒頓媳婦點兒財寶就真能吹動枕邊風,雖然劉邦此時此刻指定也是十分難受,但援軍就快到了,冒頓能不能撤,取決于劉邦還能撐多久,不取決于送不送什麼金銀財寶。原則上說,劉邦指定還能撐,但心里也沒譜。冒頓指定還能攻,但心里更沒準兒。于是托人遞個話,你讓兄弟下個台階,兄弟也給你給機會。你要是不給兄弟這個台階,兄弟也是要臉的人,指定還得打,到時候咱倆都別想好了。劉邦一聽,那給吧,誰知道援軍啥時候到呢,破財消災,反正山西也收復了,自己也頂了這麼多天,說得過去。于是乎,一拍即合,各回各家,各找各媽。

所以說看歷史事件,沒有離譜的事兒,都是有跡可循,不要哪個歷史人物干了件什麼事兒,就是這個蠢,那個傻的,能寫在課本上的,絕大多數都比你我要人精,時代不同,但人性是通的,想明白這一點,你就會發現陽光下根本沒什麼新鮮事兒。