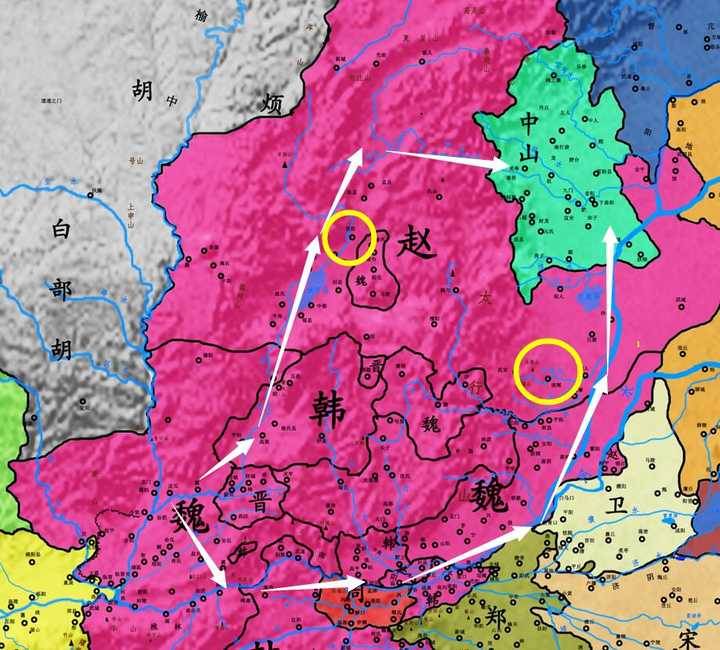

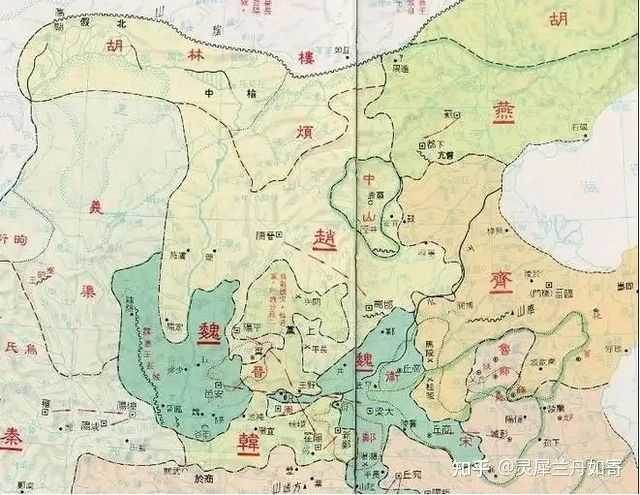

這個問題其實很好解釋,三家分晉后,趙、魏、韓三家在瓜分智氏的地盤上產生了諸多分歧,三家的地盤并不像戰國后期那樣的清晰分明,而是犬牙交錯的進行分布。趙氏獲利最多,魏氏、韓氏得到的要少一些。趙氏得到了晉國北部的大片土地,并向東越過太行山,占有邯鄲、中牟。魏氏與韓氏籠罩在趙氏的南邊,魏氏偏西,韓氏偏東。趙氏占有的智氏領地正壓在魏氏的腦門上,魏氏很壓抑。

魏氏整體疆域呈現啞鈴狀,主要包括了河東地區和河內地區,兩者通過上黨的交通要道進行往來。《戰國策》上說:魏地四平,諸侯四通….無名山大川之限,魏氏建構的疆土控制了大部分水陸樞紐,這樣一來,周邊的諸侯國若逐鹿中原,兵力的投送勢必受到很大的制約,但也恰恰成為了眾矢之的,魏國容易受到攻擊,且發展空間極度受限。

戰國亂世,任何時候都沒有永遠的朋友,唯有永遠的利益。在這一點上系出同源的三家看的比誰都清楚明白,萬一有一天,趙、韓兩家聯手。一個南下,一個北上,掐住上黨這個咽喉,便可以將魏國分割成不能相連的東、西兩個區域,若西邊的勢大的秦國再向東出兵,河東地區將不復魏氏所有。

而且魏氏的核心地區是運城谷地,北部是呂梁山,南部是中條山,東部是王屋山,黃河的大拐角包住了魏氏的西部和南部。這樣的地勢很容易被壓制封鎖。

因此,雄才大略的魏文侯早就看出了這一點,必須要從東面、北面尋求突破口,以解決魏國所處的困局,延續魏國的發展,東面的鄴城有漳水之險,但距離統治中心安邑太遠,加之交通不便,作為東出的基地則稍顯單薄,需要再尋找一塊策應之地,以防東出失利退可自保,思來想去合適的只有中山國。

但在攻擊中山國之前,可以暫時穩住趙、韓兩家,但必須解決秦國這個后顧之憂,否則趁著出兵向北之際,若是秦國抄后路,占領了河東地區,魏國立即就會被各諸侯群起而攻之。魏文侯那時就回天無力了。所以從魏文侯二十七年(公元前419年)開始,魏文侯一門心思用在了對秦作戰,魏國西渡黃河,在少梁(今陜西韓城西南)筑城,構筑進攻秦國的軍事據點。

秦軍對魏國的入侵進行了反擊。經過幾番較量,渡河的魏軍占住了少梁這個重要的軍事據點。秦軍一面圍攻少梁的魏軍,一面在黃河沿岸建造防御工事,阻止更多的魏軍渡河。

魏國的擴張對于秦國而言十分痛苦,若不拿下處于萌芽狀態,尚不完善的少梁城,將魏軍趕回河東,否則假以時日,勢必讓魏軍源源不斷渡過黃河,收割河西地區,由此秦魏兩軍在河西地方展開了激烈的爭奪。至公元前408年,歷經五年,魏文侯終于拿下了整個河西地區。。秦國被魏國壓迫在洛水以西,沿洛水西岸構筑防御工事。魏文侯在洛水的東岸修筑了一條長城,南端越過渭水與陰晉相連,北端到達雕陰城(今陜西省甘泉縣道鎮)以西。魏國將秦國壓制在洛水以西,長達八十年,使秦國不得與中原交通,魏國獨擅關東之利。

而此時的趙國一心將戰略重心放在北面的代地,代地有馬,而且資源豐富,正是趙國擴張的首選目標,正當趙氏為謀得代地以及治理代地花費了大量心血,進而國勢蒸蒸日上之時,后院卻起火。當年趙簡子臨終之前沒有選擇嫡子伯魯,而是選擇了庶子趙無恤;厚道的趙襄子過意不去,便將宗主之位傳給了趙伯魯之孫趙浣。

此舉引起了趙襄子之子趙桓子嚴重不滿,于是趙襄子死后,趙桓子放逐了趙浣,自立為趙氏宗主。「冒天下之大不韙」的趙桓子也沒得意多久,一年后便離世;國人殺了趙桓子之子,迎回了趙浣,經此一役,趙氏元氣大傷。忙于清理國內內亂帶來的不利影響。

趙國忙著處理內亂,而魏國一心經營河西,這就給了中山國復國的機會,能在七雄之外存活的國家,戰斗力絕對毋庸置疑,中山國主武公借著趙國內亂的機會脫離了趙國的控制,連續敗趙克燕,《戰國策》記載:昔者,中山悉起而迎燕趙,南戰于長子敗趙氏,北戰于中山克燕軍,殺其將 。而且中山國地處趙國腹地,成為趙國揮之不去的夢魘,等到趙國緩過神來要處理這個野蠻的白狄時,發現實力已經不夠用了,如果強行攻打,大機率會殺敵一千、自損八百,這樣反而會給魏、韓機會。

正在趙國發愁不已的時候,雪中送炭的人自己上門來了,魏文侯找上門來準備「借道」進攻中山國,趙烈侯也不是傻瓜,雖說魏、趙兩家淵源很深,但畢竟是趙國腹地,攻不下還好,要是魏文侯真的拿下了中山,這不是解決了狼引來了虎嗎?再說了傳出去,也有損趙國的聲譽,趙國啃不下來讓給魏國,傳出去像什麼話,自己以后怎麼在諸侯間立足,說什麼也不同意。

大臣趙利卻不這麼看,對趙烈侯說,魏氏進攻中山無論勝敗,都對趙氏有利而無害。若是魏國敗了,一則魏氏得不到中山國,其次對于魏氏的實力是有一定消耗的,避免魏國進一步坐大;若是魏國勝了,魏國治理中山國,中間隔著趙國,也是難有作為的,再說了趙氏完全坐山觀虎斗,收獲漁利。于是,趙烈侯答應了魏文侯的越境。

在樂羊的出色指揮下,訓練有素的魏軍苦戰三年,在魏文侯四十年(公元前406年),終于攻破了中山國,解除了中山國對趙國的威脅。占領中山國后,魏文侯讓能力超群的太子擊來治理中山國。魏文侯把中山國的靈壽(今河北平山)封給了攻破中山國的功臣樂羊,派樂羊率部駐守中山國。魏文侯任命李悝為中山國相,輔佐太子擊治理中山國。魏國在占領中山國后,比中山國對趙國的威脅更大。趙國可謂是前門趕狼,后門進虎。

但就像趙利預言的那樣,魏國攻下中山后并沒有統治多久,當年退入太行山中的中山桓公經過20余年的勵精圖治,終于在公元前380年前后重新復興了中山國,而后中山國將趙國南北兩部分領土分割開來,因此成為趙國的心腹之患。公元前306年,一直將中山國視為心腹之疾的趙國自趙武靈王推行胡服騎射之后國力大增,出兵中山國,趙王親率三軍攻取鄗邑、石邑、封龍、東垣,中山國君被迫割讓四城求和。

公元前301年,趙軍攻破中山國都城靈壽(河北平山縣),中山王?逃亡齊國,趙人立中山王尚為傀儡。公元前296年,趙國廢黜中山王尚,將其遷徙到膚施(今陜西榆林),中山國自春秋末期立國,經過200余年時間,宣告滅亡。

總結一下,建立中山國的白狄鮮虞氏因在晉國卿族大混戰中支持范氏與中行氏而站錯了隊,從而與趙氏結怨,繼而遭到晉國執政趙鞅連續不斷的打擊,導致滅國,但頑強的白狄鮮虞人暗中積蓄力量,趁著三家分晉,趙、魏北進西出之際一舉復國成功,但被心懷鬼胎的趙國賣給了時代的強者魏國,在趙國的默許下,魏國滅掉中山,而后鮮虞人并沒有沉淪下去,終于在20年后再次復國成功,但其最后還是逃脫不了自身的宿命,終被趙國再次收入囊中。