潑點冷水。說些百京爺們不愛聽的話。

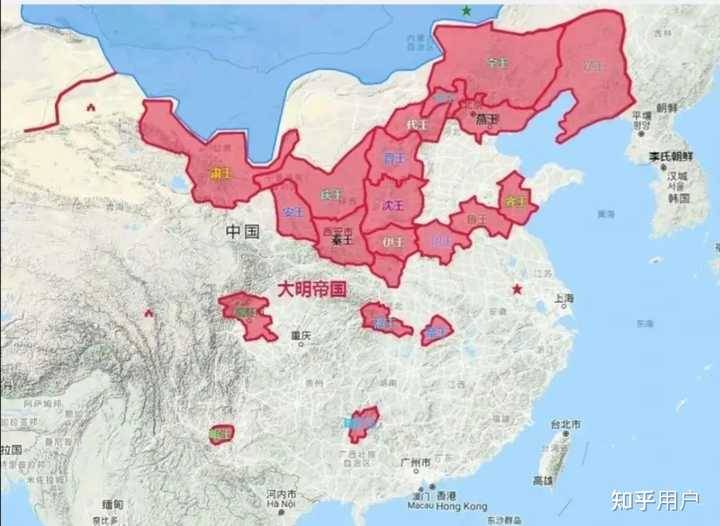

遷都北方,是必然的。不遷都北方,怎麼能讓割裂200多年的北方認可來自南國的大明天子?

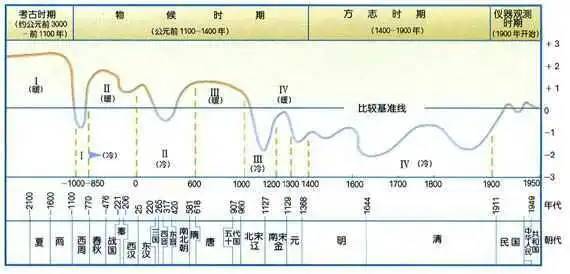

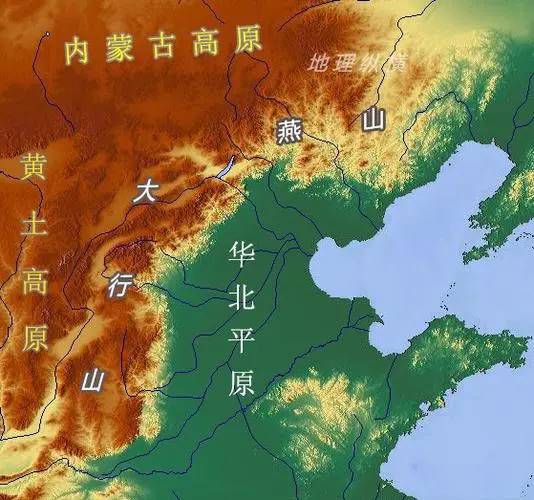

遷都華北,也是必然的。廢話,晚唐以來,關中的水土、生態,都破壞成啥樣了,加上隋唐溫暖期的結束,西部降水極大減少。不僅僅長安,到了明初,連靠近關中的洛陽都無法承擔起都城的重任了。

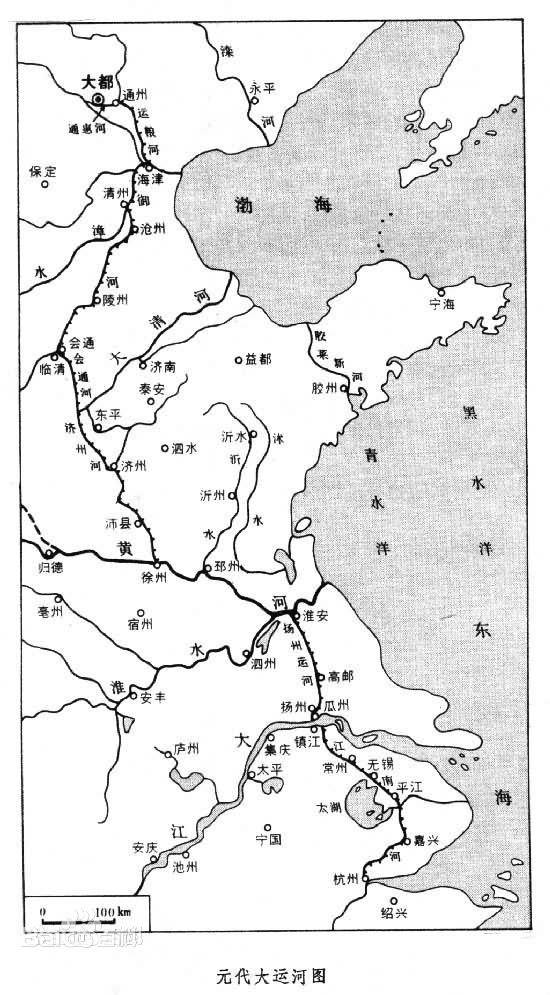

那麼開封又如何呢?宋朝故都,水運便利,遷都汴梁,即可有效繼承大宋法統。

也不行。我們從元運河可以看出,元運河并不經過開封,如果要定都開封,就需要疏浚汴渠,重建汴梁漕運體系。然而,大運河北段作為供應河北、遼東糧食物資的大動脈,隨著東北方向軍事壓力的上漲,同樣不可或缺。這就意味著,如果定都開封,需要維持兩條大的漕運通道。

那麼,似乎只有選擇金元胡都北京了?畢竟有城市基礎在這里,建城開支小。

非也非也。

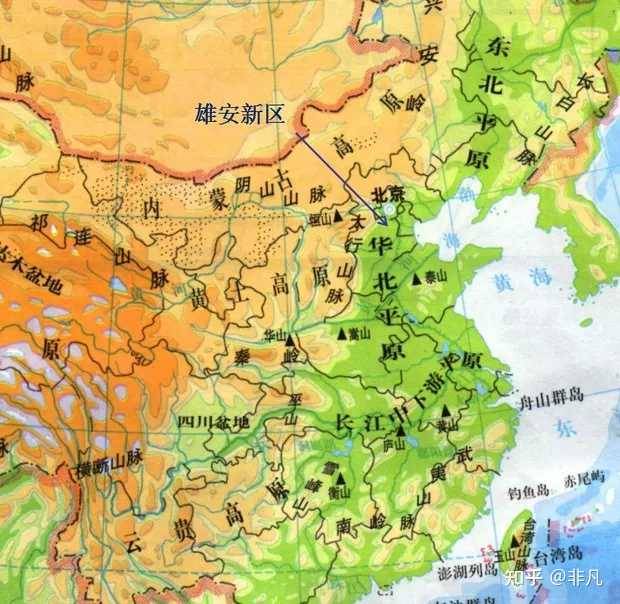

遷都華北勢在必行,然而天子守國門并非一樁好棋。大量的物資用于供應京師,反而削弱了邊防能夠得到的資源。如果縮短都城與江南之間的距離,減少漕運損耗,邊疆反而能得到更加充足的供應。

實際上,鄴城(邯鄲)、濟南,都是非常適合作為定都位置的。至于城市規模不足帶來的更多建城開支,永樂朝只要少北伐一兩次也就能省出來了。

京軍因為長期不在邊疆作戰,其戰斗力下降到最后不堪一用是必然的結果。依賴京軍作為邊防一環的想法,并不實際。而都城稍微偏南,在減少漕運開支的同時,也能擴大邊防縱深,降低京師的危險。

在明初,像漢唐一樣經營遼西山地作為幽州縱深的做法已經不現實了。

漢朝是有廉價的屬國胡騎的,唐朝也有城傍,連金國都有乣軍和汪古部,養兵價格和西漢材官差不多,可能還低一點。駐扎在草原上的要塞附近游牧,戰時為兵。

經過鐵木真整合蒙古以及元朝統治之后,明朝的蒙古兵價格暴漲了,不可能養得起大批游牧軍隊來控制草原。這就導致河套等農牧結合部無法有效控制,因為這些地區光靠農耕產出無法提供糧食供應,是需要牧業補充的。這也是為什麼明朝維持草原據點價格尤其高昂,最后不得不縮邊回長城的原因。

在北方人口經過元朝的野蠻統治及元末戰亂破壞嚴重稀少的背景下(又不像唐朝初年那樣雖然人口稀少但由于平均氣溫較高可以在草原上屯墾并有穩定的收入),內遷草原上的衛所減少巨額的轉餉開支并不是多麼錯誤的決定。

遼西山地屬于典型的農牧結合帶,不是純粹的山區,并不像黃土高原那樣適合梯田農業,而是由潢水流域澆灌的山脈、丘陵、河谷平原、草甸混合區。

隨著大規模農業人口的遷入,土地開發、城鎮建設,加之環境自身由暖濕轉為干冷等因素,西遼河流域土地迅速沙化,尤其是30多萬農業人口開墾的十幾萬頃的耕地,使西遼河流域的很多地區草原變農田,人工植被取代了天然植被,從而加劇了環境惡化。眾所周知,農作物防風固沙的能力很弱,況且北方氣候條件和地理環境決定這里一年四季作物覆蓋土地的時間非常短,僅僅三四個月,其余大部分時間地表是裸露在外的,而且因為西遼河流域土壤層比較薄,為了利用地利,人們采取休耕輪作的耕種方式,一片農田可能兩三年輪耕一次,那麼休耕期間的土地整年無植被覆蓋,致使裸露在外的地表迅速沙化,在風力作用下出現揚沙天氣,尤其是遼朝中期以后氣候轉為干冷,更加劇了西遼河流域的土地沙化進程,沙地物質受氣候波動影響很大,隨著降水量減少,氣候變干,不僅沙地范圍會擴大,原來已經被植被固定的沙丘也會出現活化現象,所以遼代中期以后西遼河流域土地沙化加劇,科爾沁沙地面積不斷擴大,沙塵天氣頻發。

1067年,陳襄使遼,記述了科爾沁沙地西部的西拉木倫河上游的沙漠景觀,他在赴上京臨潢府的途中,「經沙垞六十里,宿會星館。九日至咸熙氈帳,十日過黃河(今西拉木倫河)」。途經了60里的沙垞,可見沙地面積之大。1089年,蘇轍使遼記錄了西拉木倫河與老哈河交匯處的木葉山一帶的沙漠,「遼土直沙漠……茲山亦沙阜」。1091年,彭汝礪使遼,也記載了西遼河流域的沙漠,此地「南障古北口,北控大沙陀……大小沙陁深沒膝,車不留蹤馬無跡」。由此可知,遼中期以后從老哈河到西拉木倫河之間土地沙化現象不斷出現,給宋朝使臣留下了深刻印象,所有途經此地的宋人都記載了沙漠地貌,表明西遼河流域沙化程度很嚴重了。西遼河流域沙地面積的擴大,導致大風揚沙天氣頻發,甚至作物種植后「虞吹沙所壅」,嚴重影響了農牧業生產。

另外,遼朝中期以后契丹統治者將主要捺缽地由西遼河流域轉向了松嫩平原,也說明此地的生態環境已經惡化,各種資源已經不能滿足皇帝捺缽的需要了,這是西遼河流域土地沙化的一個間接證明。 ——《遼代西遼河流域農田開發與環境變遷 》

松嶺山脈以西的遼西山區土地非常脆弱,遼金時期的農耕開發導致沙化很嚴重,到明朝已經很不行了。這塊地區在唐朝就已經爆發了營州之亂,失控數十年,即使是玄宗初年重建營州,也沒有徹底平定,成為契丹、奚盤踞的巢穴,征戰不斷,直到遼國奪取燕云十六州。即使是軍事極為強盛的漢代,遼西地區也屢屢被匈奴、鮮卑侵犯。

因此,無論是在遼西地區經營農耕以控制,還是豢養游牧集團來輔助控制,在處于冷期的明代都是不現實的。大寧衛的內遷是必然,而幽州的縱深也就無從保障。

相比作為都城,北京更好的定位是作為一個軍事重鎮,作為宣府、喜峰口、山海關之后的第二道防線,和薊州聯動形成縱深防御的效果,以屏護位于河北平原南部的都城。

此外,如果定都鄴城或濟南,更是可以規避金元留下的胡化風氣影響,對于復興漢文化也是有利的。因此,朱棣遷都北京,確實有「駑馬戀棧豆」之嫌。