讀史讀到北周消滅北齊,宇文邕進入鄴城的那一刻,會突然有豁然開朗之感:中國大地的重歸一統,已經勢不可擋,水到渠成。

雖然自西晉末年的戰亂以來,這已經是北中國的第三次統一,但這一次,你能感覺到,一切的確是與眾不同的。

為什麼?

因為這已經不再是幸存者偏差,而是歷史的必然。

四百年的時間,已經改變了太多事情。

兩晉南北朝的分裂,其實可以從漢末黃巾之亂開始計算,而非西晉末年——這麼說當然是不太準確的,因為中間實際上有過二十多年的統一。但之所以如此表述,是因為后世幾百年的分裂過程,其肇因在漢末幾乎已經全部出現。而後來幾百年的分裂,基本上是在戰亂中尋求解決問題的方法。黃仁宇先生把中華的統一王朝分為三個階段,每一個階段的帝國,都有不同的治理模式,存在不同的社會結構,也都要面對不同的困境。

秦漢為第一帝國。當中華帝國延續到漢末,國家的統治能力已經無法維持其龐大的統治,矛盾的爆發不可避免。問題何在?簡而言之就是兩條:人口滋生,士族坐大。人口滋生后,必然伴隨人多地少,競爭加劇。這所導致的國家動亂,在前現代社會基本上是「不治之癥」,幾乎只能通過戰亂或者瘟疫來解決——這也就是黃巾之亂的起因(相關延伸:黃巾起義:人從眾的力量)

此后,士族坐大所引起的地方離心力,被黃巾之亂后的戰亂加速放大。東漢末年的軍閥,幾乎都有地方士族背景。而東漢末年所謂的群雄爭霸,正是在地方士族勢力急劇膨脹,朝廷統治失序后出現的。(相關延伸:東漢末年分三國)

此外,由于第一帝國崩潰,塞外胡人進入中原,這又引發了胡漢融合的問題——胡人進入漢地,這也是從漢末開始的。

第一帝國的崩潰,因為人口滋生而引發,在疊加士族坐大、胡漢問題后,終于變得難以收場。本來,西晉的統一是一個很好的契機。經過三國長達近百年的戰亂,人口銳減,人口問題已經基本解決。此后,如果有一個相對和平的環境,那麼士族坐大的離心因素可能并不會有多大破壞作用。但偏偏,因為西晉末年的八王之亂,華夏大地重燃戰火,塞外胡人趁機進入中原。原來的小毛病,真正變成了大問題。

相關延伸:

八王之亂:血腥的王權殘殺

匈奴人劉淵:一個人的一小步

胡人進入中原以后,若單純以軍事能力論(既有部落組織形式的優勢,又有騎兵對步兵的碾壓),漢人根本不是對手。因此,我們看到的表象是,自西晉滅亡以后,北方幾乎都是胡人建立的政權。但胡人政權的壽命,往往并不長久。

占領一個國家和治理一個國家,之間差別極大:胡人能靠軍事征服漢地政權,但卻沒有辦法統治漢地。而且,建立王朝以后,胡人對于國家權力的運用也并不熟稔。因此,胡人政權往往會在第一代軍事強人逝去后迅速崩潰——在這方面,后趙可以算是典型。石勒以奴隸出身,幾乎統一了整個北方。但在他死后不到二十年,后趙即已亡國。(相關延伸:奴隸皇帝石勒:這就是歷史的進程)

直到苻堅出現。苻堅并不是一個典型的胡人君主,而更像一個漢人皇帝。他熟悉儒家經典,終身堅守仁義,試圖在已經戰亂了近六十年的北方大地重新恢復秩序。但他最終還是失敗了。如果分析苻堅失敗的原因,我們不難看出其中問題所在:苻堅開出的藥方,治不了當時的病。面對著北方民族之間的混戰,苻堅指望用自己的仁政,來建立一個超越種族的國家。

但事實上,他的權力,是架設在軍事征服之上的。因此一旦淝水失敗,帝國便迅速崩。在這一點上,我們只要對比赤壁之戰,就可以看得清清楚楚:赤壁之戰失敗后,曹操實力大損,但北方依然在其統治之下。苻堅則不同,雖然他不愿意承認自己的胡人身份,但事實上,他的國家最終依靠的,還是他自己的族人。當氐族精銳在淝水之戰前線全軍覆沒,族人又已經被散于四方,苻堅根本就無力可借。到這里,邏輯已經打了一個死結:一方面,苻堅希望建立起一個超越種族的國家;另一方面,他所依靠的實力又都基于種族。苻堅想要用自己的仁政就消弭掉民族之間的差距,這幾乎是一個不可能完成的任務。這是解決胡漢融合問題的第一次嘗試。

相關延伸:

苻堅之敗:仁者并不無敵

淝水之戰后,北方再次陷入分裂。此后五十多年間,鮮卑拓跋氏憑借強大的武力以及不世出的軍事天才拓跋燾,重新統一北方。而拓跋氏在基本結束對外戰爭以后,就開始著手解決國家正常化的問題——其間種種舉措,以及北魏孝文帝的漢化改革,都可以被歸納為廣義上的「太和改制」。從拓跋燾統一北方,到孝文帝元宏進行漢化改革,期間六十多年。在北魏時期,北方的世家大族已經開始與胡人政權合作——這在此前的胡人政權中,是比較罕見的。當初,即便以苻堅的的寬仁,前秦朝廷中也幾乎沒有士族人物。站在北方士族的角度上,這種轉變可以理解。胡人以中原為戰場,失敗的一方固然慘烈,但士族賴以生存的土地,一樣遭受刀兵之禍。因此,與其坐觀成敗,還不如尋求與胡人政權合作。

通過改變胡人,未嘗不能重建秩序——一種士族階層所希望的秩序。這種合作,帶來的變化緩慢卻也明顯:胡人政權的統治,開始脫離簡單的征服/掠奪模式,慢慢變得像一個正常的國家。

相關延伸:

不給公務員發工資的ZF,怎麼運轉?

與狼共舞:改革者與既得利益者的妥協

層次遞進之后,太和改制終于迎來[高·潮]:孝文帝的漢化改革。孝文帝的改革,核心在于「漢化」。其邏輯是:既然鮮卑人已經統治中原腹地近百年,接受華夏文化,那麼,實行漢制有何不可?從西晉末年至此時,時間已經過去了近兩百年。胡漢之間,早就不是此前血海深仇不夠戴天的那種狀態。經過這麼多年的廝殺,漢人已經接受了不可能再把胡人趕出去的現實,胡人也開始學會尊重和接受漢人舊有的文化。

既如此,那麼胡漢一家,豈不是一件理所當然的事?

相關延伸:

北魏漢化改革:(一)云州遠秋月,洛上開龍門(二)一場民族認同的偉大征途(三)軍事,永遠是政治的延續

但孝文帝的改革,最終還是失敗了。孝文帝因為早逝而未競全功,這固然是一個方面因素。但同時,也是因內政、軍事方面出現的一系列問題,才最終葬送了北魏在胡漢融合上的努力。這是解決胡漢融合問題的第二次嘗試。

相關延伸:

后政治強人時代:衰二代的急轉直下

后宮群像:被歷史困住的「她」

六鎮之亂:兵變與內卷

在南北朝分裂時期的兩次融合努力中,我們都看到了這樣的現象:一個看上去很有希望的進程,因為一些意外因素的打亂而急轉直下,以至于無法挽救。前秦淝水之戰的崩潰如是,孝文帝的早逝亦如是。

雖說歷史不能如果,但我們不妨來提供一個可能的解釋:不管是在前秦,還是在北魏,北方的民族融合過程,都是在人為提速的。前秦時期,民族畛域之分尚在,苻堅強行以仁政消除,效果不彰。而至于北魏,即便拓跋氏的漢化努力已經卓有成效,但在施行漢化改革以后,舊有的胡人軍事模式也隨之消失,北魏的軍事優勢不再。也就是說,孝文帝的漢化,其實是單一維度的漢化。孝文帝借助兩百年來的胡漢融合之勢,試圖以國家的力量,強行消除胡漢之間的隔閡。這種努力,應該是成功的,但同時,北魏也丟掉了胡人既有的部落形式下的軍事優勢。隨著孝文帝早逝,后繼無人,之后的宣武帝和胡太后又沒能夠找到合適的武力輸出模式,以武力強盛立國的北魏,最終竟然因為缺乏軍事實力而逐漸衰落,最終滅亡。

以北魏末年的軍事實力,我們甚至可以這麼假設:即便它能攻滅南朝,統一中國,但面對著柔然的軍事壓力,它也不可能持久。看上去,北魏是解決了民族融合的問題,但這是以放棄武力輸出為前提的。因此只能說,問題只是暫時被掩蓋了,而非被解決了。此時一旦外部的約束作用失去,民族問題就會重新爆發出來。

北魏的滅亡,肇始于六鎮之亂。而在六鎮之亂幾年后,北方又回到了雙雄并峙的局面:高氏政權了占據北中國的東部,而西部則為宇文氏所有。高氏和宇文氏的共同點,是雙方都是鮮卑人——當然,宇文氏可能要更純粹一點,高氏是鮮卑化的漢人。什麼叫鮮卑化的漢人?就是說,高歡的血統雖然是漢人血統,但他的整個成長環境,卻是在鮮卑人的群體中。以我們如今的民族觀念,高歡無疑是漢人,但在當時,高歡則是鮮卑人。

高歡與宇文泰同時都依靠了鮮卑人的武力——六鎮之亂的殘余勢力,只不過高歡得到了大部分,宇文泰則只分到一小部分。借著這些實力,兩人平分北中國。但在此后的歷史中,雙方走出的卻是截然不同的路。宇文氏無意中蹚出的一條道,真正解決了困擾北中國幾百年的民族問題。府兵制。因為之前已經專門對府兵制進行過詳細介紹,所以此處就不再贅述了。而府兵制的結果,是最終解決了困擾北方多年的胡漢問題:在府兵制下,既消除了胡漢之間的隔閡問題,又保持了強大的武力輸出。

相關延伸:

府兵制:靡革匪因,靡故匪新

此外,幾百年的戰亂,還帶來了另一個后果:地方離心主義的徹底破產。自漢末以來,地方大族囿于自己的勢力范圍,不愿意接受更遠更大的中央朝廷的統治。

但經過幾百年的戰亂,地方士族認識到,只有統一的中原王朝,才有凝聚實力、抵抗塞外胡人的能力。否則,覆巢之下,安有完卵。對世家大族而言,與能夠輸出武力的統一政權合作,是最好的生存方式。自北周進行府兵制改革,關隴集團成型以后,直至隋唐,我們可以看到大量的關東士族愿意與本是胡人的朝廷勛貴聯姻——要知道,放在幾百年以前,讓士族與胡人通婚,簡直是天方夜譚。雖然世家大族已經只有幾百年的壽命,但此后,他們再也沒有過離心傾向。至此,漢末以來第一帝國積累的種種問題,終于全部被消除。

相關延伸:

蘇綽六條:水磨的功夫

注:以上回答沒有提及文化問題,這部分等以后公號寫到了再補吧......

歷史學家唐德剛先生有一個「歷史三峽」的比喻,他認為:自鴉片戰爭以來,中華民族的轉型就像舟行三峽,雖經驚濤駭浪,畢竟一路向前。

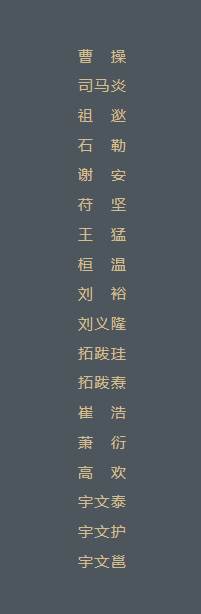

而等到船出西陵峽之后,前方便是萬里坦途,必將大放異彩。這個比喻用在南北朝時期,也頗為恰當。中華第一帝國在延續了幾百年的生命后,積累了種種矛盾與問題。這些問題,最終導致第一帝國走向崩潰。隨后,中國經歷了四百年的艱難轉型,才終于逐個解決問題,找到出路。四百年來,一代代的才智卓絕之輩殫精竭慮,在各自的時代奮力搏擊。若以某個具體的時間點來看,他們為的是自己的一家一姓,甚至頗有私心作祟。但是,當以百年的歷史維度來看,正是這每一個人走出的一小步,最終變成了大前進。不積跬步,無以至千里。這是一份很長的名單:

但宇文邕不是最后一個——最后一個,應該是楊堅。

ps,不要再問我誰誰誰為什麼不在名單上了,單純就因為作圖的那天晚上我實在是太困了......你們想加誰就可以,寫在留言區就好......

他們每一個人在舞台上大放異彩時,都設想過自己能完成這不世偉業,但最終,幸運并沒有降臨。可當以四百年的目光來看,他們每個人,都把歷史的進程往前推了一小步。

成功不必在我,功成必定有我。

回答完畢。

以上,節選自:成功不必在我,功成必定有我

個人公號:喻以流年