以前我讀《紅星照耀中國》時,一直奇怪為什麼蘇區條件那麼艱苦,而參加革命的人卻積極向上,思想覺悟極高,為人父母的愿意送兒送女去參加紅軍。

後來斯諾寫下了勞動者的就業待遇:

「工廠工人每月工資十到十五元,膳宿由國家供給。工人可得免費醫療,公傷可以得到補償。女工懷孕生產期間有四個月假期,不扣工資,還為工人的子女設了一個簡陋的托兒所,但是他們大多數人一到學會走路就變成野孩子了。做母親的可以得到她們的一部分「社會保險」,那是由從工資額中扣除百分之十加上政府同額津貼所得的一筆基金。政府并捐助相當于工資總額的百分之二的款項供工人作文娛費用,這些基金都由工會和工人組織的工廠委員會共同管理。每星期工作六天,每天八小時。

我訪問的時候,那些工廠都一天開工二十四小時,分三班倒——也許是中國最忙的工廠!」

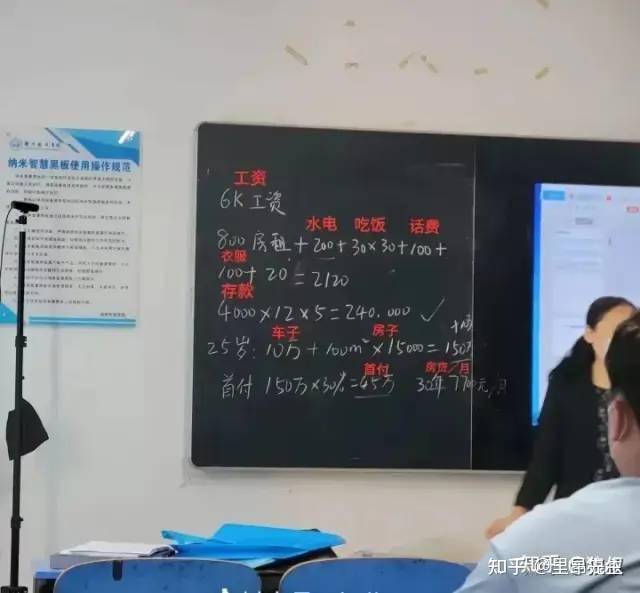

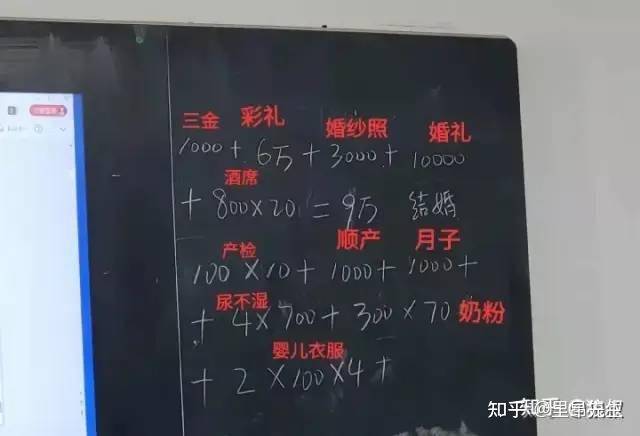

現在這待遇不過是勞動者想的太美了。

盡管條件艱苦,物質生活不足:

他們有俱樂部、學校、寬敞的宿舍一這一切都是肯定的但是這都是在窯洞里,下面是土地,沒有淋浴設備,沒有電影院,沒有電燈。他們有伙食供應,但吃的是小米、蔬菜,偶爾有羊肉,沒有任何美味。他們領到蘇區貨幣發的工資和社會保險金,這一點也沒有問題,但是能買的東西嚴格地限于必需品——而且也不多!

再來對比下當時中國號稱繁華城市國統區的工廠,也是現在大多數勞動者要面臨的待遇。

例如,我記得上海的工廠里,小小的男女童工一天坐在那里或站在那里要干十二、三小時的活,下了班精疲力盡地就躺倒在他們的床機器下面鋪的臟被子一上睡著了。

我也記得繅絲廠的小姑娘和棉紡廠的臉色蒼白的年輕婦女,他們同上海大多數工廠的包身工一樣,實際上賣身為奴,為期四、五年,給工廠做工,未經許可不得擅離門警森嚴、高墻厚壁的廠址。

一經對比,天壤之別。

盡管會有主席在《中國社會各階級的分析》里說的這種人存在:

他們覺得現在如果只使用和從前相等的勞動,就會不能維持生活。必須增加勞動時間,每天起早散晚,對于職業加倍注意,方能維持生活。

但我更希望的是斯諾寫的這種環境:

有運動、新鮮的山間空氣,自由、尊嚴、希望,這一切都有充分發展的余地。他們知道沒有人在靠他們發財,我覺得他們是意識到他們是在為自己和為中國做工,而且他們說他們是革命者!因此,我了解為什麼他們對每天兩小時的讀書寫字、政治課、劇團非常重視,為什麼他們認真地參加在運動、文化。

衛生,墻報、提高效率方面舉行的個人或團體的 比賽,盡管獎品很可憐。所有這一切東西, 對他們來說都是實際的東西,是他們以前所從來沒有享受到的東西,也是中國任何其他工廠中從來沒有過的東西。對于他們面前所打開的生活的大門,他們似乎是心滿意足的。

有人說會養懶漢。

確實,人活著,總想發點光,散點熱,可你不能拿我們當劈柴燒。

我們長的瘦,長的不好看,那也不是劈柴。

我們跟周劼一樣,我們有兩只眼睛,有一張嘴巴。

當初革命,拉攏力量時,給我們有了不該有的希望。

我們現在明知道不該有還在想。

我們想勝利!

明知道死還在想勝利!明知道輸還在想勝利!