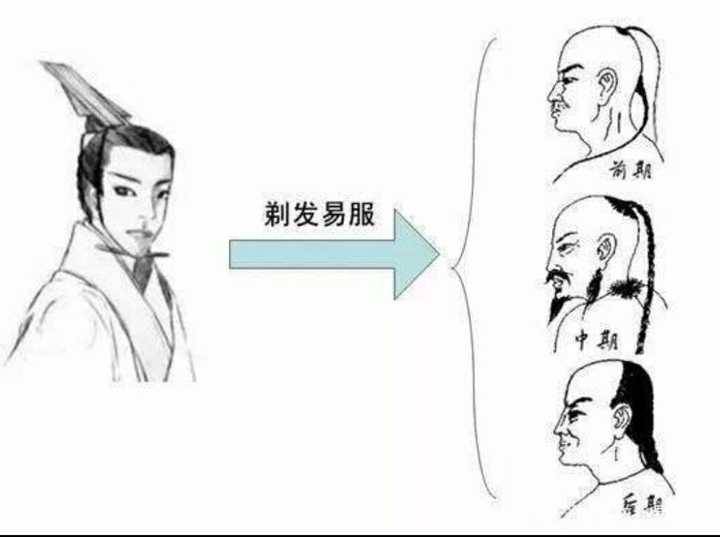

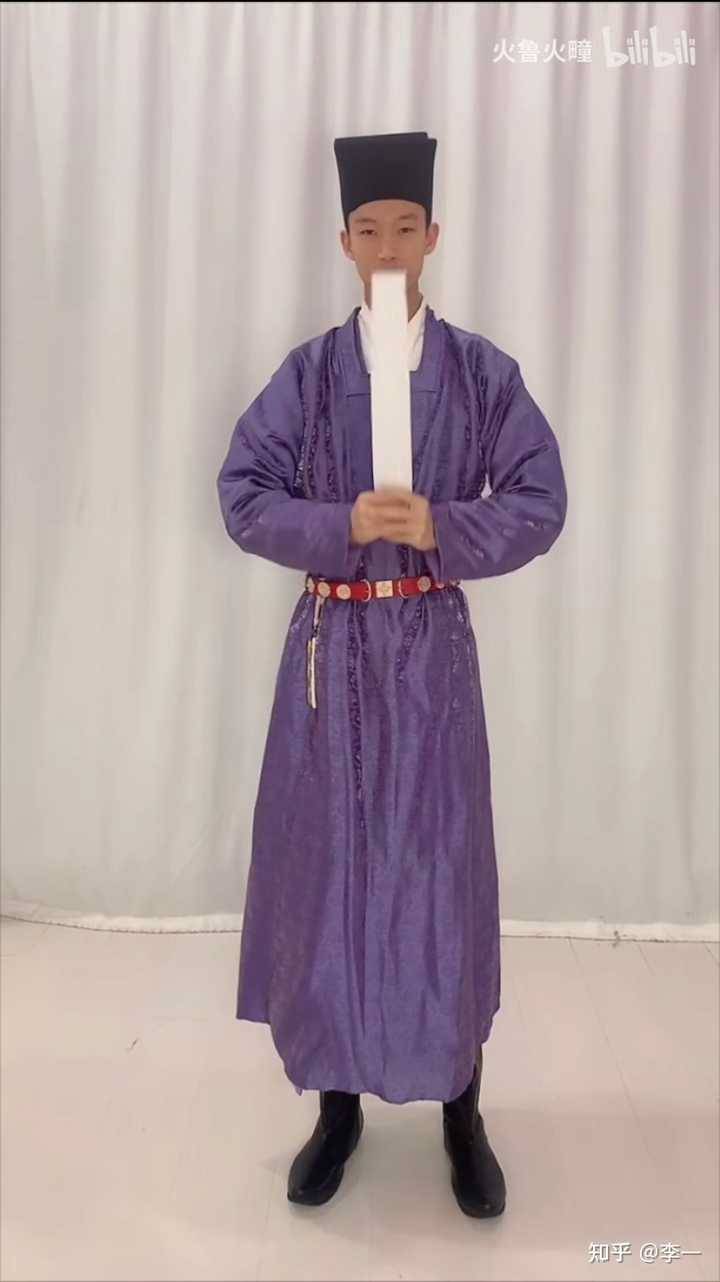

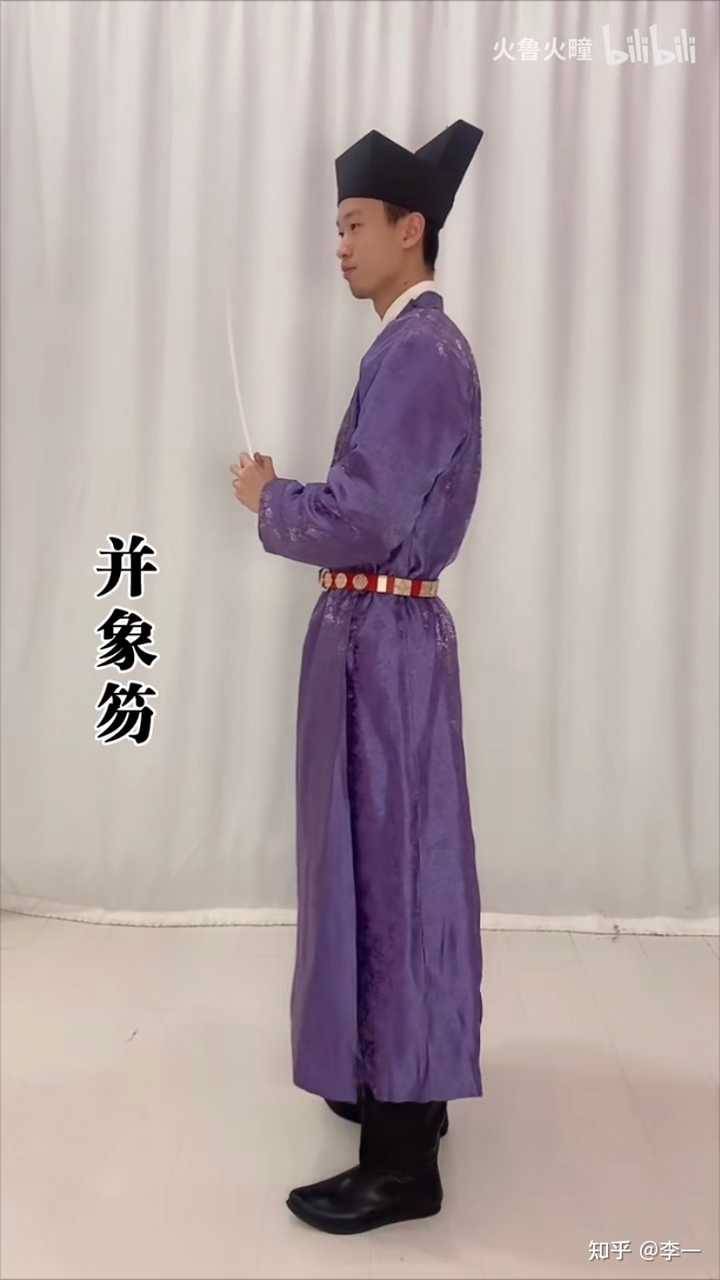

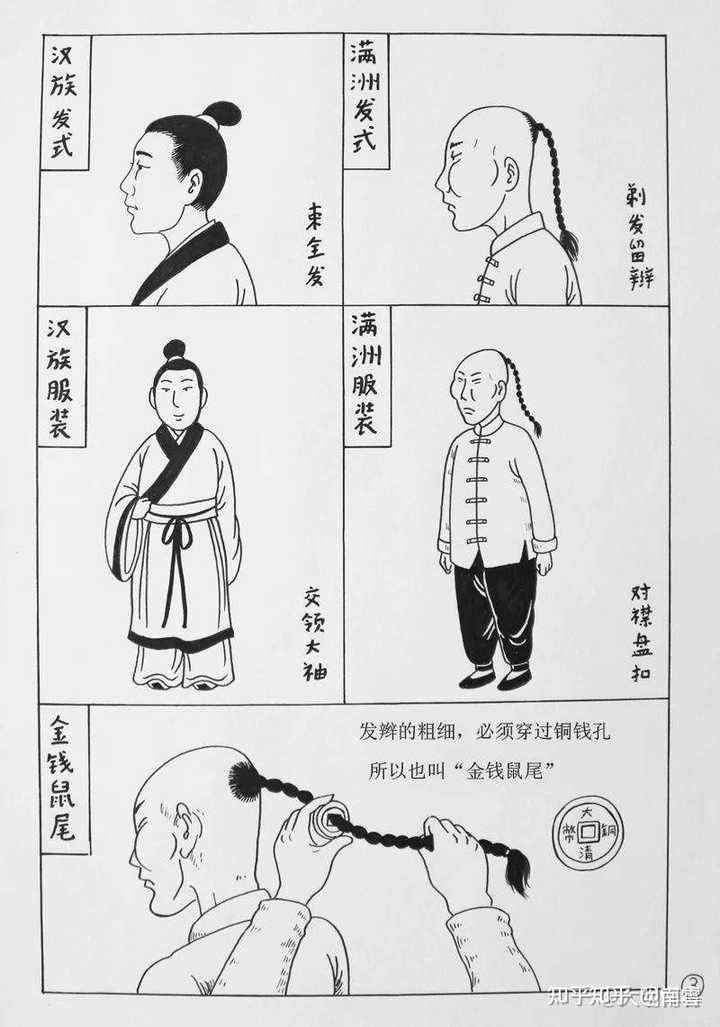

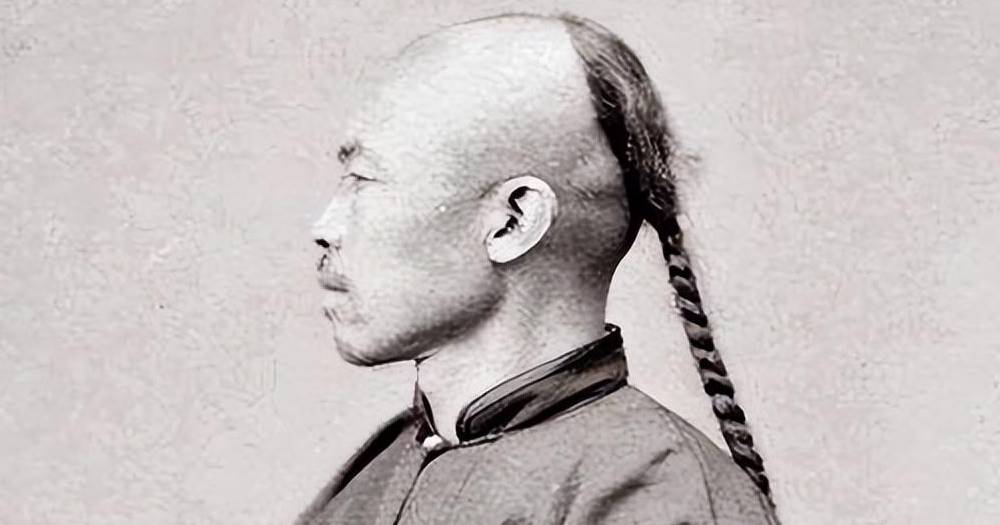

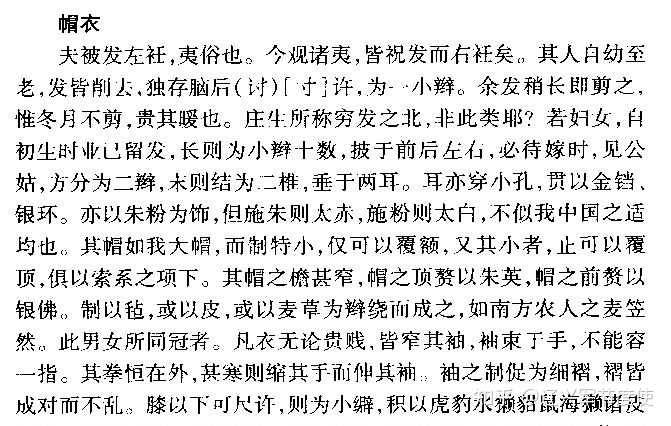

明代人記錄「北虜」的風俗,頭髮剃光光就留一個小辮,冬天則留發為了保暖。女子未出嫁扎N個小辮,結婚改為兩條大辮子。帽子像中國的大帽,但是帽檐窄小,頂上綴有朱英,帽前綴有銀佛。也提到麥草所做猶如南方斗笠的帽子。袖子有對稱細褶,腰下也打褶。

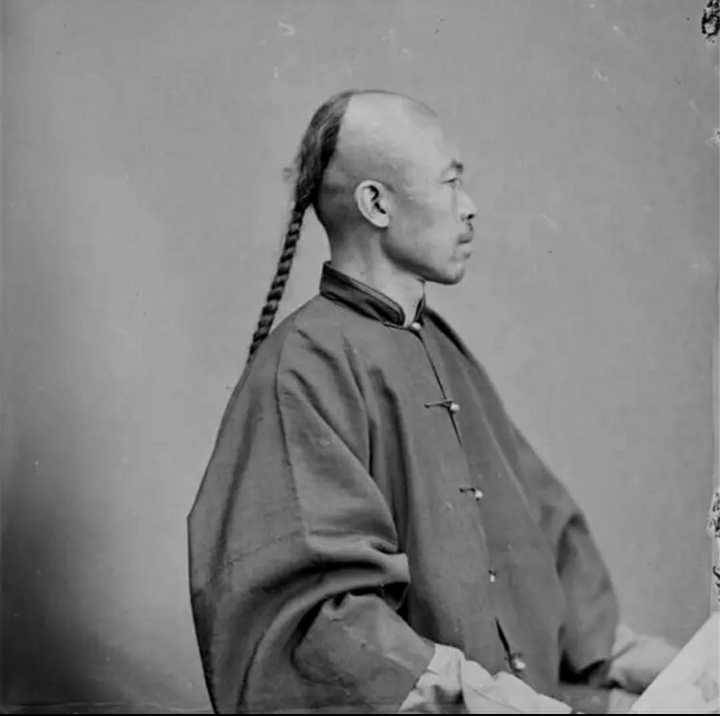

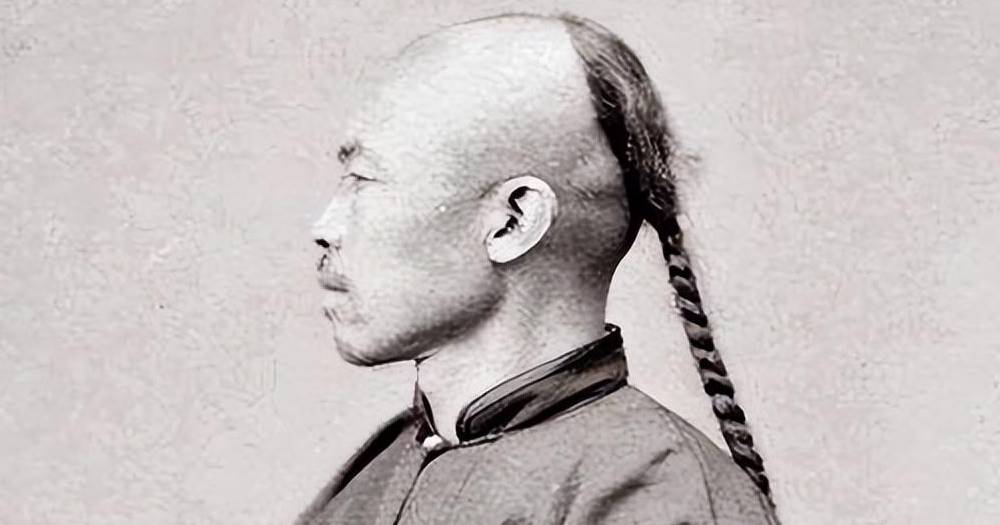

過去的北方邊疆民族都得剃光頭,冬季得帶棉帽子,如果不剃光頭,冬季出汗脫帽后無法迅速擦干,就非常容易結凍。而留下一捋頭髮或者結成一個小辮子是為了區分是那個部落或者家族的。

而清朝這種辮子早在包山楚墓出土的木傭上存在了,是楚人辮發的一種。

而後來的漢人也存在這種辮發「今小兒亦以色絲辮髪而后垂之,若取長命縷之義。」明代小孩子有一種剃發留小辮子的髮型,附會到長命縷的概念上。某種程度現代有些男孩留小辮,并非清代入關帶來的,也算自古以來。 ???

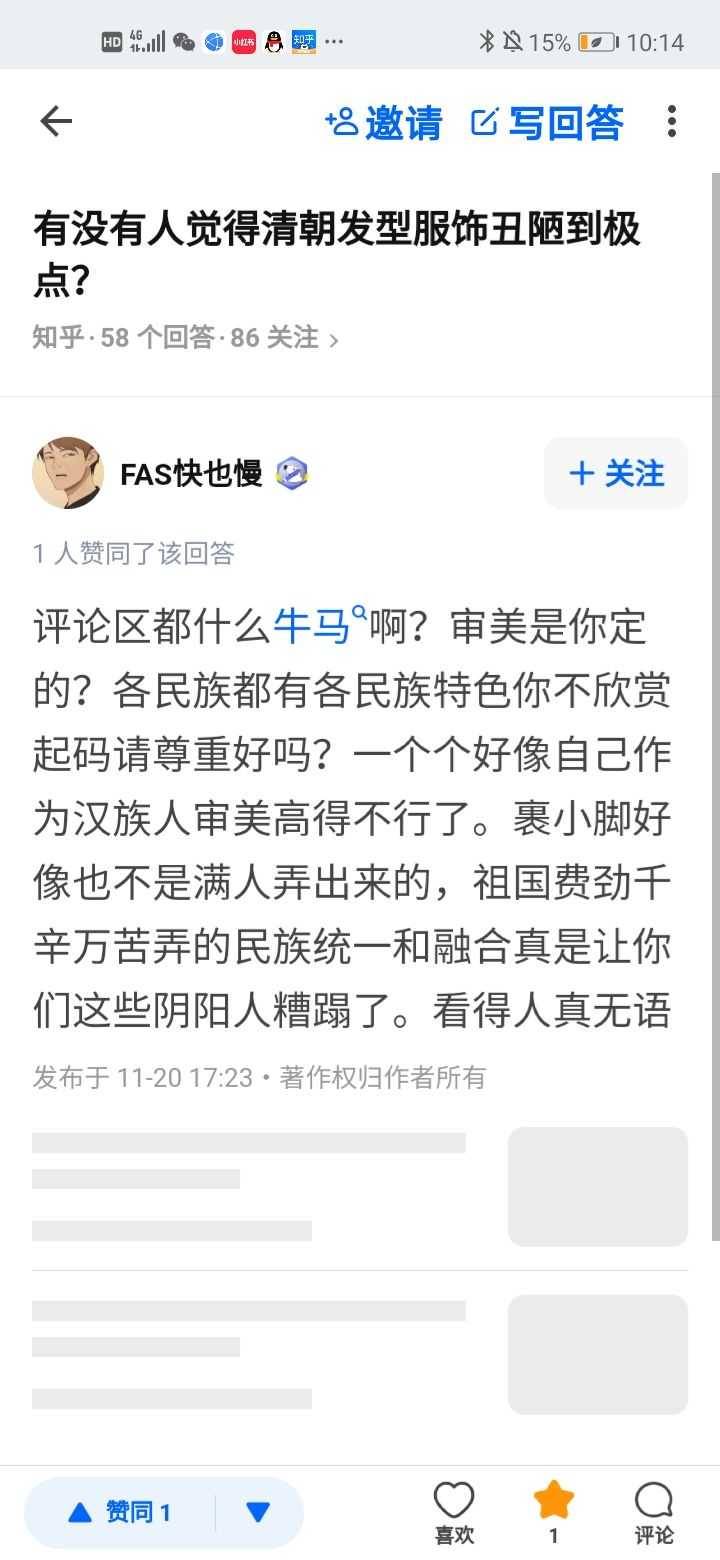

問題不在辮子好不好看上,而在于這是殖民者入侵強加在我們祖先頭上的。

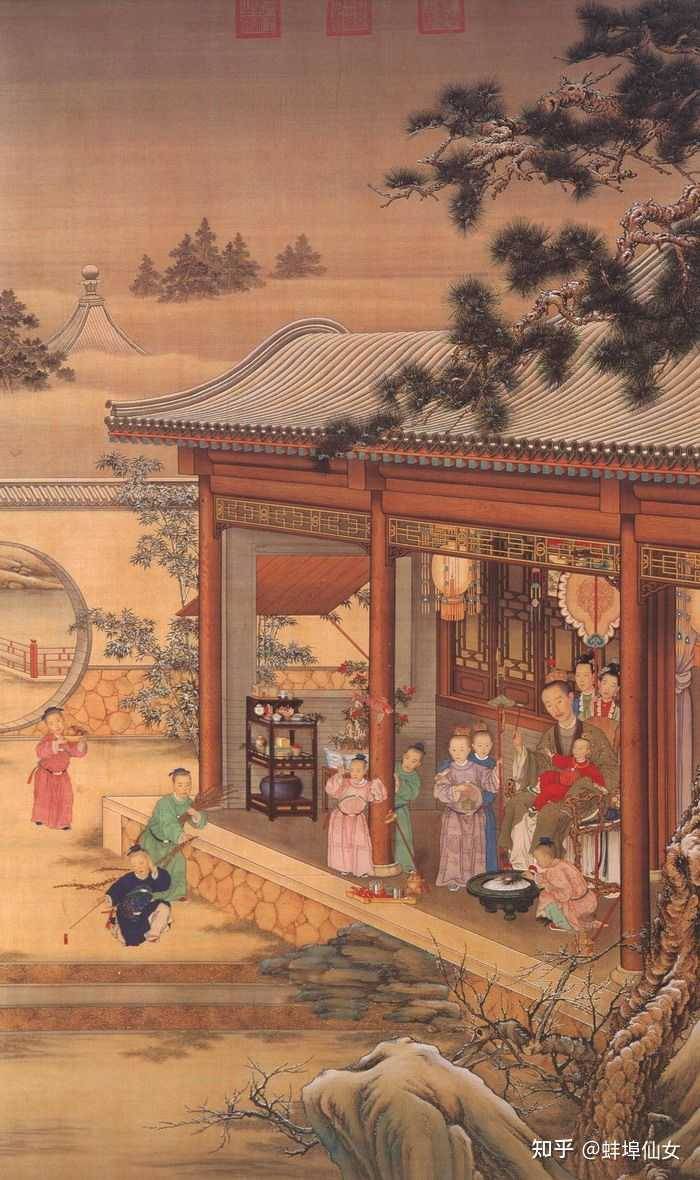

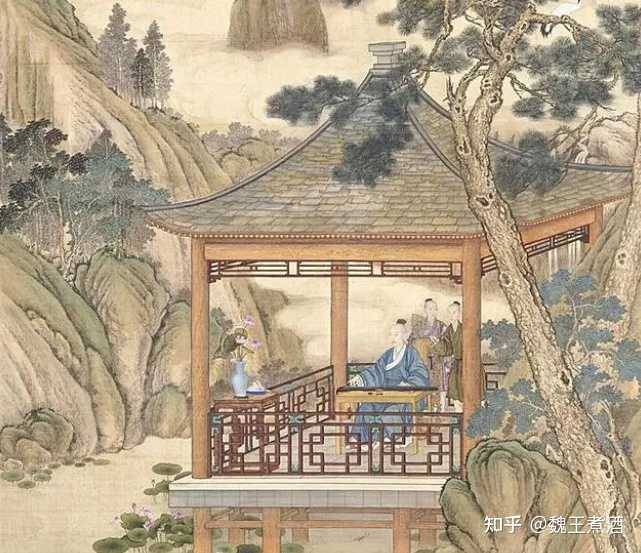

在長崎經商的大清人遇見在此避難的大明人,明人依舊蓄發網巾,大袖。明清易代,不少明遺民投奔海外,如日本、安南。 ???你可以直觀對此一下,用你的主觀來對比大明人和大清人哪個更順眼。

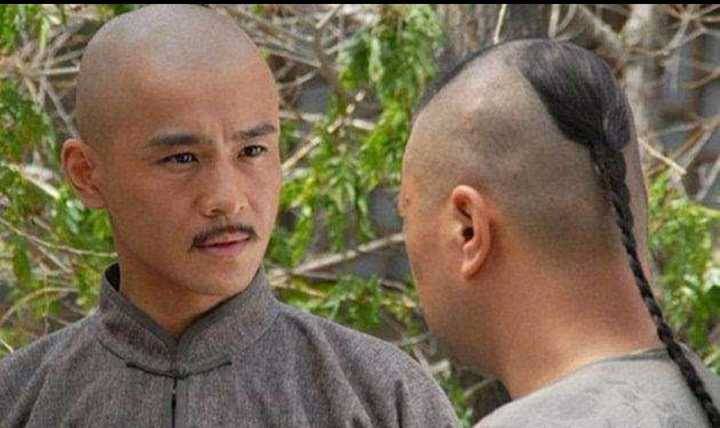

金啟孮回憶京郊火器營旗人,他們住在藍靛廠營房中,封閉管理,到清末也很少沾染內城旗人提籠架鳥的風氣,每天早起就是練摜跤練石鎖。民國元年讓剪辮子,他們是第一批樂呵呵剪掉的,因為不怕打斗時被對方揪住辮子了。

而且旗人女性也是梳成這種辮子。