定都南京北京各有優劣。真正的臭棋,是把衛所搬遷集中到北京。

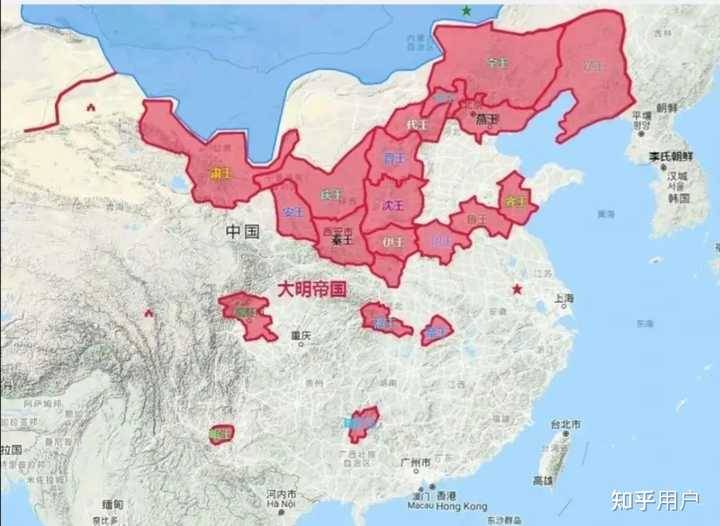

永樂年間明朝舉國有493個衛,被永樂皇帝一次又一次的集中之后,北京周邊堆積了多達128個衛。

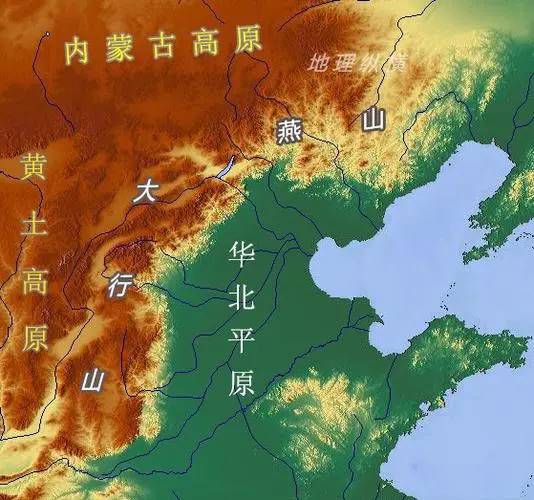

衛所兵要納糧(屯田子料)、要承擔勞役(修治關山城池)、還要自備衣糧出兵打仗,負擔是非常沉重的。如果沒有足夠的人均土地面積劃撥給衛所耕種,最直接結果就是耕地的產出,不夠負擔這些義務。舉國超過四分之一的衛集中在北京周邊,地肯定不夠分。又沒有采取措施去補助衛所。

那最后只能士兵逃亡略盡了。

所以明成祖永樂時代橫掃草原的重兵集團,只過了一代人時間就完全廢了。

北京長期陷入有軍額無戰兵的空城計狀態。這個空城計,比北宋的東京禁軍的有軍額無戰兵還要嚴重的多。

明朝之后幾次首都告急,都是靠把其他地方的兵調過來,調來了北京,就不讓回去了,這種臨時措施基本上管用幾年,很快就又逃亡略盡了。

而其他地方被這樣抽,最后也沒有足夠的兵力了。

最后就是舉國無可戰的重兵集團。明末稀稀拉拉的全國各地還有些能打的兵將,但都極度分散。原本稍微集中一點的各省兵力集群,都已經 早就被抽干了、霍霍完了。

帝國的外患稍微強一點,那麼你天南地北抽調過來湊起來的臨時軍團,就和紙袋裝核桃,被人一拳輪下來袋子破了撒一地了。

說明朝是超穩定結構,實際上是不得不如此。中央重兵集團崩潰以后,皇權只能主動把自己關進超穩定結構的籠子里,把政(行政統治)權和神(意識形態)權,很大程度上讓渡給儒家士大夫集團,帝國以此在超穩定結構中續命。

明武宗正德說白了就是試圖跳出這個籠子,以親征的形式,重建一個新的 皇帝自己統帥的中央重兵集團。然后以武力為后盾奪回政(行政統治)權和神(意識形態)權,當然歷史上的結果是完全失敗了。

明成祖永樂時期真正的臭棋,是把衛所搬遷集中到北京,又沒有配套措施。管殺不管埋,霍霍完了沒有后面了。