在中國的各地的縣志或者地方志里,經常能看到沒某地有泉眼或者水井清甜甘冽這樣的記載。對于今天的人來說,可能是很難理解,為什麼那時候的人要專門記一口井,但古人之所以這麼重視一口井、一口泉,原因卻也非常簡單,因為大多數時候古人想要喝一口好水實在是太難了。

在一些人煙稀少的山村,能碰到一些干凈水源的話,情況可能還略好些,但在城市里,茶葉就是絕對剛需。因為古代的城市下水系統和環境維護遠不如今天,糞尿、污水等會不斷滲入地下,導致水咸苦。越是大城市,面臨這樣的問題也就越多。唐朝的長安、明清的北京,後來基本都遇到了這個情況,至今這些地方還保留著各種帶「甜水」字樣的地名,這也說明了那個時候「甜水」的稀缺。

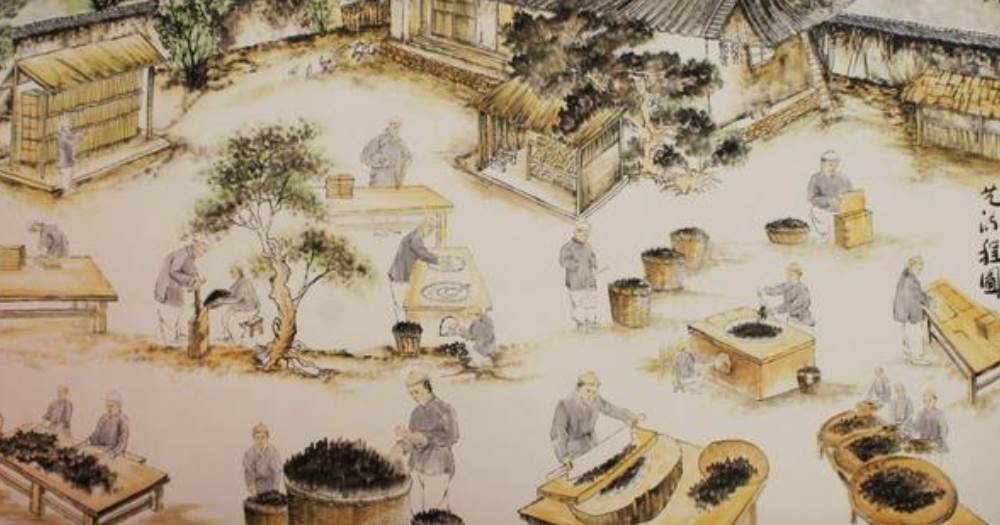

在這種情況下,茶葉之于日常生活,價值主要體現在兩方面:一是助消化、去油膩這類功能性的價值;二則是調味,也就是讓水不至于那麼難喝。

今天如果你去一些偏遠的尚未通自來水的地方,喝當地的開水,大機率也會不好喝。但如果是用這些水泡點茶,哪怕是很便宜的茶,口味也就好的多了。

今天你去一些小地方,也可以看到當地有各種各樣的「茶」,有些甚至就是把當地的樹葉簡單炒一炒。在今天,這些東西已經算是「飲食文化」的東西了。但如果問當地人的話,很多人還是會干脆承認,泡這個的目的就是「借個味」。

所以,以前說「柴米油鹽醬醋茶」,把茶擺在跟柴米油鹽一樣的地位,也能說明無論貧富貴賤都需要喝茶,只不過是有錢人喝的茶葉好點,而普通人喝點便宜的茶也就行了。

當然,茶葉能夠流行,本身也是因為茶葉具有較強的成癮性,而一個東西一旦成癮,后面的銷路自然不用發愁。

至于說內地與西北、青藏等地區以及海外國家的茶葉貿易,非要從「吃肉多,去積食」這個邏輯去解釋,反倒是不太合理。

因為如果說這些地方的人因為吃肉多才需要喝茶,顯然無法解釋為什麼內地人同樣也需要喝茶,而且人均茶葉消費量甚至比這些地方還要高。

如果從世界范圍來看的話,絕大多數國家都有自己的傳統茶類飲品,這些飲品也基本都是以各種花草加工后沖泡的形式來飲用。在這一方面,茶并不獨特。茶的特殊性在于它豐富的品類、多樣化的加工方式帶來的豐富口感,再加上其具有的成癮性,這樣才讓它具備了成為一種世界性的飲料的可能。