問題不要復雜化看待,永樂皇帝看重的是北京的地理位置,對于大明朝來說,外患最大的威脅是北方的蒙古各部,而非南邊的西南夷或者什麼地方的土寇。消滅大元朝建立起來的新帝國非常清楚他們的統治在北方的薄弱程度,遷都北京能夠有效的管理和控制帝國的邊防。

太祖和太宗皇帝都很清楚的知道一點,那就是:

只有穩定的邊防,才能夠讓國內的經濟建設持續發展,恢復民生才有可能。

為什麼兩任帝王頻繁的征討蒙古,目的就是要消耗對方的元氣,讓他們無法整合在一起,繼而對大明帝國產生新的威脅。太祖朝北元名號尚存,不干他不合適,人家也覺得跟明朝碰碰看,萬一呢?所以兩朝對待蒙古都是鐵拳為主,太祖朝打的蒙古最長一次十來年不敢寇邊。

太宗朝就不用說了,就是不敢。

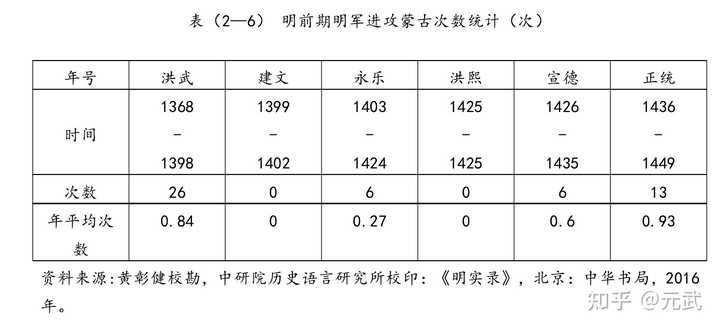

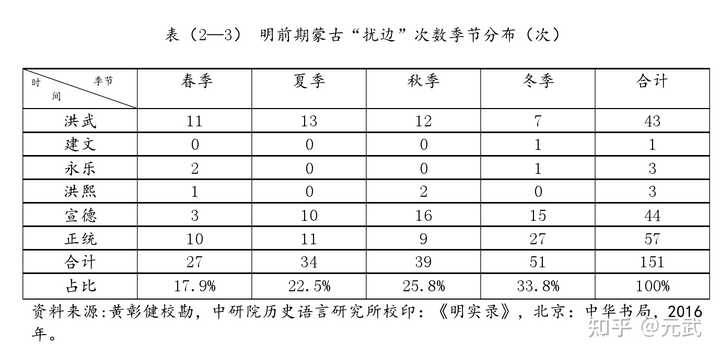

來看個表,來源見圖:

通過以上圖表統計數據可以了解到,從洪武朝到永樂朝這三個時期,蒙古「擾邊」年平均次數是逐漸下降的,從 1.39 次到 0.14 次,以邊境襲擾居多。這也形象的印證了明蒙雙方軍事的對峙態勢,從洪武朝到永樂朝,面對蒙古的入侵騷擾,明朝方面采取的是軍事進攻策略,用大規模的軍事反擊來回應。

至于后面的皇帝,對待北虜的問題上,認知比較拉胯。除了防火以外,就只有小規模的出塞,大多數情況都是只要求嚴加防守,不輕易挑釁。這也是跟國內環境有關,隨著明初的種種舉措,社會生產力得到了恢復并且快速的發展,商品經濟開始逐漸活躍。所以慢慢的造成了土木堡之變和嘉靖時期的俺答入寇。這就是跟帝王們的管理國家與邊防的能力有關系。

而反對的人認為遷都北京增加了人民的負擔,大量的物資需要通過大運河輸送到北京。但是你想過沒有?京師在南京,一旦北方有警,且守御松懈的話,蒙古騎兵就算在陜西、山西、河北一帶,嚴重的騷擾到河南一帶,損失不大?騎兵的機動性難道不強麼?委任以名臣良將,則又有唐藩鎮之憂。