還是先亮明觀點,朱棣遷都是他當皇帝這22年里做得最正確的事情。他的其他功業差不多都是及身而終再也沒有傳承下去。但是只有遷都卻是持續了整個明朝,而且一直持續到現在。

首都不僅僅是皇帝住的地方,首都是整個皇朝的政治,經濟,軍事中心,是皇朝所有資源的集合點,這里不但要地理上最為核心和樞紐,而且也要有強大的軍事和戰略優勢。

像宋朝建在開封,雖然政治上是核心樞紐,但是軍事戰略上卻是一塌糊涂,北方只要踏過黃河就無險可守,再加上幽州在遼和金的手上,幾乎可以壓著宋朝打。

所以都城建在哪里絕對不是一個拍腦袋的想在哪里就在那里的地方。

列一下中國可以建都的地方,無非是南北兩塊,南方的建都無非是南京和成都等地,而其中最優的是南京。

但作為大一統的王朝沒有一個是建都南方的。所以朱元璋建都南京一定不是長久之計。其實在洪武時期就有很多人說建都南京像是一個割據政權的樣子,而朱元璋也在其他地方尋找建都的備選地,只不過沒有選擇北京而已。

這里多說一句,作為大一統王朝為什麼不能建都南方。這里牽涉到南北方差異的問題。

之前的回答里其實涉及到這一部分,有些人認為南北方差異證明的是南方戰斗力差。這種SX的言論我就不吐槽了。

必須要說明,南方的軍事實力是沒有問題的,可以和北方一樣。

南方自東晉開始就經濟攀升,唐朝在安史之亂之后能在河朔三鎮一直處于分裂狀態的情況還能維持表面上的統一,甚至還熬死了回鶻,其實一大部分就是靠南方經濟支持的。而到了南宋,南方的經濟可以說是東亞最強的。

而經濟強也可以在一定程度上保證軍事力量,這就是為啥蒙古騎兵能在席卷亞洲乃至于東歐都不費吹灰之力,卻在南宋這里遭遇了最頑強的抵抗,甚至還付出了一個大汗的性命。

那南北方的差異到底是什麼?為什麼中國歷史上除了明朝都是自北往南進行統一,沒有一例是由南向北統一的。

其中最主要的差異是這種經濟實力卻無法維持大一統的統治:

首先在封建社會沒有高效的物流體系,南方水網密布,地形復雜實在難以滿足資源的快速調度,無法統一調集資源密集地投放到北方戰場上。而北伐這種事情是一個大系統的軍事工程,并不是一兩個名將就能扭轉的。所以所謂的岳飛的岳家軍能直搗黃龍這種事也就是喊得口號而已。想要北伐成功資源的調度就是南方一道過不去的坎。

其次經濟太過發達導致南方人會歧視北方人,這也就導致南方沒有強烈的意愿想要統一中原,這種情況反應到政治上就是政治上很難進行統一戰爭甚至是維持統一的動員。除非有一個強有力的皇帝進行統一提調,否則所謂的北伐乃至于統一最后都會落為一句空話

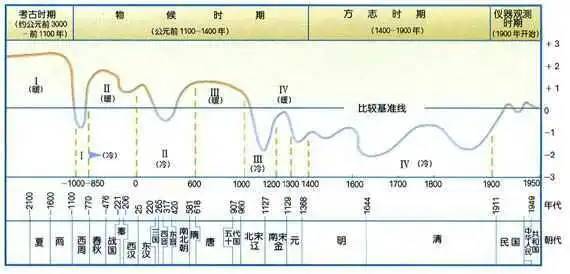

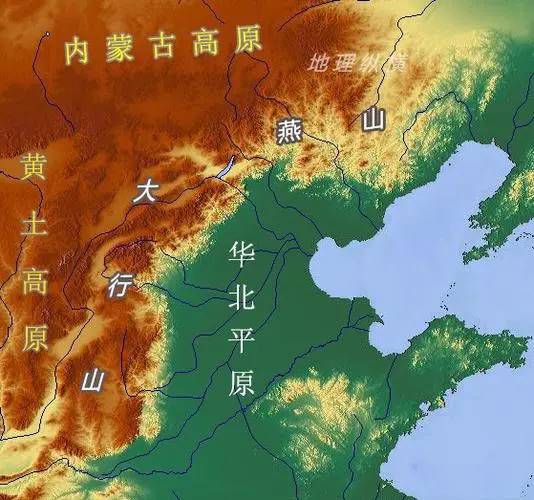

最后也是最重要的一點,北方雖然經濟不如南方,但是有一點卻是致命的,南北方都是農耕地區。

游牧民族的生活方式和農耕文明的生活方式有著天與地的區別,這也導致了政治,經濟,軍事等各個方面的區別。中國有兩條線將中國劃分成三大區,長江劃分南北,長城劃分農耕游牧。但是對于文明來說長江這個自然天塹的作用遠不如長城這種人造的有時候還會是豆腐渣的工程。這個話題以后有機會說。

PS:關于農耕文明的部分請見以下回答:如果戚繼光張居正魂穿成岳飛秦檜組合歷史會有怎樣的改變?

第一點只是說明軍事統一很難,第二點是說明從任何角度來看都不能維持南北統一的局面,而第三點說明自北向南的統一是必然趨勢。

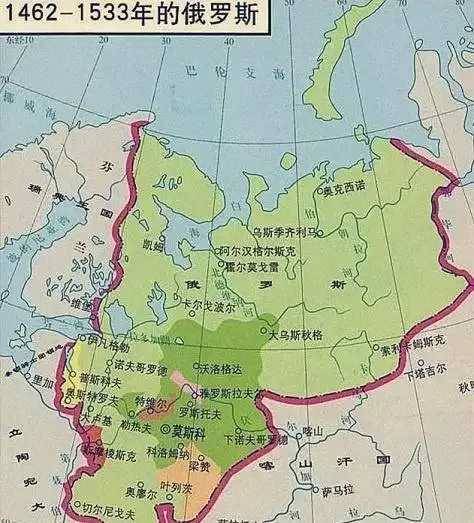

基于以上三點,馬上可以推演出如果朱棣不遷都北京,北方中原一旦有戰事。中原地區就會很快被放棄,繼而就變成南北對峙的局面,而且這種局面肯定是以明朝的滅亡,北方民族統一全國而告終。

所以建都南京只能是權宜之選絕不可能是大一統王朝的永久之計。

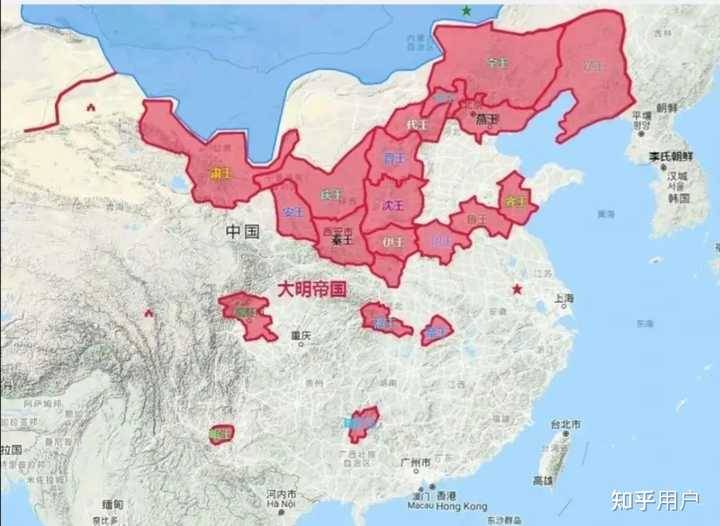

其實你看朱元璋在北方設置九王就是為了能牢牢控制住北方,只不過事后證明這一招是極其錯誤的政策。

其實朱元璋在晚年的時候就已經看出南北分裂的趨勢。甚至還爆發了著名的南北榜事件。

現在都說南北榜事件是朱元璋愚昧無知,居然用恐怖手段制造了一樁冤假錯案。但是真的回過頭南北榜事件并不是一樁簡單的科場舞弊的刑事案件而是一起非常嚴重的政治事件

朱元璋起家的班底甚至是第一屆明朝的領導核心是所謂的淮西勛貴以及以劉伯溫為首的浙東集團,這幫人從身份來說就是南方人,而明朝統一天下才三十年,南北方的認同并不強烈,如果任由這種南北差異進行發展,北方人就不會認為自己是明朝人,久而久之南北雙方人心渙散還是輕的,再發生一次六鎮兵變也只是時間問題。

而北方定都的地點無非就是長安和洛陽。這兩塊地方雖然從軍事地理角度來看也是上佳之選,但是同樣資源調動也會有問題:

長安就不用說了,隋唐兩朝皇帝為啥總喜歡往洛陽跑就是因為關中人口太多漕運跟不上,稍微有些饑荒唐朝的皇室就要到洛陽找吃的,而且長安對于東部的控制力其實是不完全的,維持大一統局面的洛陽遠超長安。

而洛陽雖然相對于長安好一點但同樣也有漕運問題。

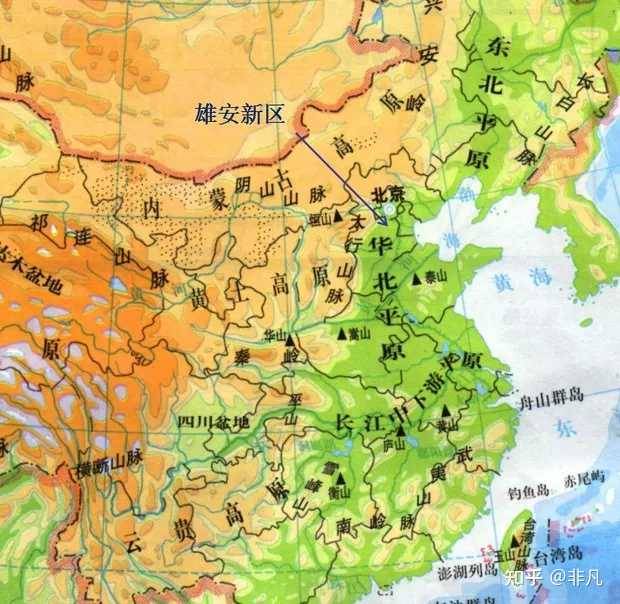

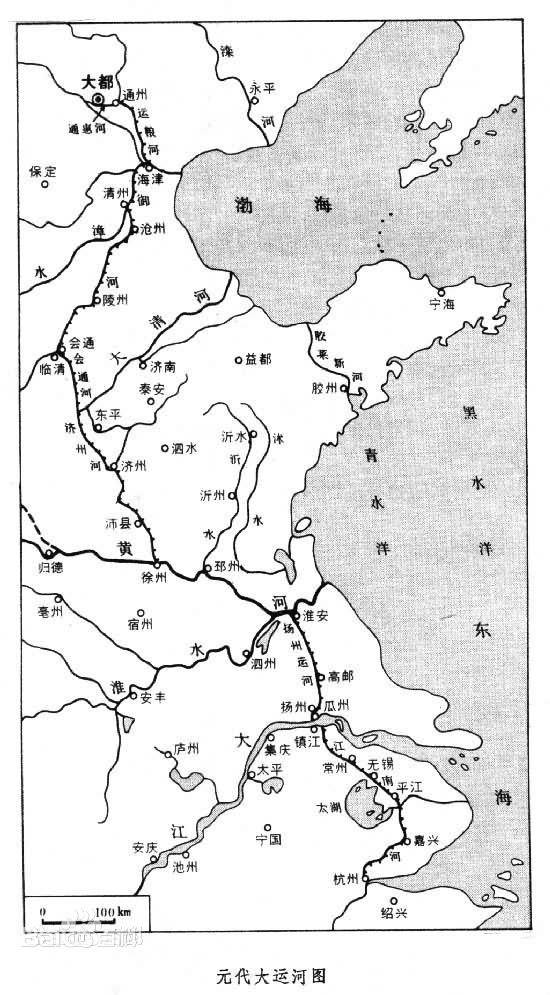

只有北京既有地理優勢又沒有漕運壓力,蒙古人做得其他事情都沒有保留下來,只有京杭大運河卻是實打實的幫明清兩代穩定朝局打下了最堅實的基礎。

而定都北京可以把所有資源都吸附到北京,而應對北方蒙古的侵擾,從北京調集資源也遠比從南京調集資源快上數十倍甚至是上百倍。同樣也形成了對于北方的控制力,而控制住了北方其實也相當于掌握了南方。

所以如果朱棣不遷都北京,土木堡之變之后瓦剌就會直接奪下整個北方,所謂的南明就會提早兩百年出現。北方將又會回到蒙古人手中。

這位兄弟的觀點也不算什麼奇談怪論,畢竟這些人都以為中國現在的版圖是天然形成的,所謂XX自古以來就是XX的一部分。

先說這位兄弟說的「經濟太過發達導致北方人會歧視南方人」是針對我說的「經濟太過發達導致南方人歧視北方人」

他說這兩句話是不對的。呵呵,這種思想純粹就是在太平盛世里呆久了把什麼都看作理所當然的。

我們遠的也別看,就拿這個題目中那些說朱棣遷都是錯誤的那些答案里,歧視的味道已經很濃了:所謂南方自給自足為啥要千里迢迢送東西到北方。

這個說的好聽點就是替政府考慮統治成本,說的深刻一點就是老子生產的東西為啥要接濟那些窮親戚。

現在的國家有所謂的財政轉移支付,XX大開發這種政策調整,尚且還有公知這麼說,要是南北雙方分裂,這種歧視會更嚴重:老子生活的好好的為啥要接納那些窮親戚過來家里住?

至于說什麼南北雙方都在努力統一,這個槽點太大都不知道從何吐起。

我們遠的不說就拿一百年前的中國,統一這種政治理念也只有政治最高層和一些文人才會有的,諸如閻錫山,韓復榘,宋哲元,張自忠,李宗仁,白崇禧等人雖然都說這種口號,但實際上都想割據,能夠維持一個以常凱申為名義總統的邦聯政府已經是最大的妥協了。

統一這種觀念是經過三千年來幾番流血廝殺才能形成的。這些血包括那些在死在戰場上的人和死在朝堂或民間的人。

推薦一本《大國憲制》這本書

《大國憲制 歷史中國的制度構成 蘇力教授作品》(蘇力)【摘要 書評 試讀】- 京東圖書

這書里的引論里說的是維持一個廣土巨族是多麼不容易,之后幾章都在說明中國歷代是如何用各種制度來維持這麼大一統帝國的。

換句話說如果沒有歷代各種或軟或硬的各種政治和文化手段,或者統治者稍微有一些意志不堅定,別說南北分裂,就是回復到戰國七雄甚至是春秋爭霸這種群雄并起的時代也是再尋常不過的事情。

所以別說什麼XX是天經地義的話了。現在的統一局面是歷代先烈們拋頭顱,灑熱血鑄就的。