真正通過史料了解過明滿戰爭細節的人會發現明清戰史存在大量非常反「常識」的事實,很多東西的實際情況和網絡上流行的各種通說與meme以及大部分普通人的印象是完全相反的。

例如網絡及民間長年流傳的一大主流印象就是明末明軍戰斗力&野戰能力低下,遠遜于滿虜,或者明軍武器軍備因為貪腐缺餉等原因嚴重缺損以至于無法形成有效戰斗力;但看過一手史料細節之后會發現實際根本不存在這種情況。

對比過明清乃至朝鮮在內的各方對歷次戰役細節的記敘和戰報,以及無視掉部分清方史料中,如滿文老檔里面那些扯淡到將官陣亡比士兵多的戰損數據比,再結合清方自己對后方人口狀況變化的一些記錄,可以明顯地發現明軍基層官兵并不存在技戰術&野戰能力低下這一說,長年與滿清交戰的主力部隊盔甲、火器等軍備的供給也并不短缺。

明軍實際上經常在次要、不出名的中小規模戰斗取勝,甚至有過地方民兵擊潰小規模成建制清兵的情況,而清軍取勝的歷次大戰役中,清軍往往也贏得并不容易,一般都需要付出相當程度的代價才能戰勝和殲滅明軍,一些戰役過程中還出現過不少未能形成局部兵力優勢的清軍分部暫時被明軍擊潰,或是火器對攻階段清軍因技不如人被明軍壓制的情形。

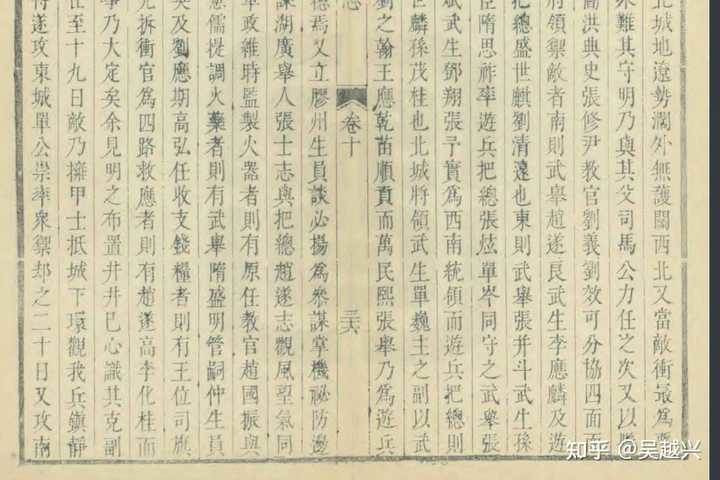

而真正導致明軍在戰役中潰敗的主要原因,往往是高級指揮層出現嚴重的內部問題:總兵之間相互扯后腿、賣隊友,導致戰線在中途驟然崩潰;將官對督撫統帥的軍令陽奉陰違、自行其是,使原本的戰役規劃無法得到正確執行——其中關外的遼鎮將領在這幾類問題上尤為嚴重。這就導致明軍總是在大兵團作戰時因部分將領不配合出現差錯而潰敗;此外還有來自最高層的皇帝和兵部主官的戰略判斷與決策本身就存在嚴重方向錯誤的問題。

總而言之,明朝單純在軍事層面上的主要問題從來不是基層部隊的作戰能力,也不是軍事技術,甚至不是后勤財政——明朝最致命的問題是在明滿戰爭二十余年的時間里,始終存在嚴重的戰略&戰役統籌規劃能力低下,對高級將領層的指揮協調能力低下的問題。而對比之下,滿洲一方在這方面問題則要比明朝好很多,老奴與皇太極兩代虜酋一直都對麾下各路部將維持著高效的駕馭力,可以使清軍的整個大兵團在戰役中協調一體行令禁止,出現局部的失利也不會輕易全面潰敗。

能反應出這種狀況的典型案例之一就是大凌河之役中的長山之戰,宋偉部車營在被清軍以數倍兵力優勢及火器優勢圍攻的情形下仍然與清軍激戰半日,給清軍造成相當損失之后才被擊潰,說明明軍基層兵丁戰斗力并不低,甚至可能略優于清軍;但從一開始,數千車營步兵被數倍清軍步騎炮兵圍攻這本身就是一個近乎必敗的不利情形,而造成這一情形的原因正是原本與宋偉車營一同派往增援大凌河的吳襄拒絕配合指揮協調,吳襄不僅沒有指揮部下數千騎兵有效掩護宋偉車營,反而在與清軍接戰失利后直接帶少量親兵棄戰逃跑,把宋偉給賣了,使宋偉部側翼完全暴露給清軍,最終被清軍圍攻。

而除去戰役與高級將官統籌問題外,明朝另一大問題則是整個遼事戰略層面上的決策錯誤:明朝在天啟、崇禎朝選擇將主力部署在關外遼鎮與后金進行拉鋸和反復決戰,本就是一個在地緣和后勤負擔上對己方全面不利的戰略方案,這不僅大幅增加了己方作戰的難度和后勤資源消耗失血的速度,全國資源填遼鎮的做法也讓其他北方邊鎮趨于空虛,使后金能夠順暢地進行繞道入關劫掠補給來恢復自己的元氣。

所以大部分明穿小說總想著能靠搗騰什麼新式火器,或者練兵秘籍之類的東西來制勝,都是完全不得要領的錯誤腦回路,明朝在松錦大戰之前可以說從來都不缺乏西洋火器和精銳戰兵,甚至后勤財政也都遠沒有惡化到供養不起一支夠用的野戰軍團的地步;但是錯誤的戰略方向和對高級指揮官統籌管理的失敗讓這些資源無法得到有效的運用,最終大部分都白白浪費在了戰場上。

因此,如果真的希望明朝能夠在明末的遼東戰場上取勝,那麼架空思考的方向應該圍繞在以下兩個要點上:

一是徹底調整和變更歷史上明朝的平遼戰略,避免在關外與后金消耗有生力量,把更多的精力和資源集中在阻止后金入關劫掠上,滿洲一旦無法通過入關劫掠來補充資源,那麼就會在對耗上陷入比明朝更加不利的境地。

二則是設法整肅高級將官、督撫層級的軍事指揮系統,使明軍恢復對大兵團作戰的有效協調統籌能力,至少使部署在東北、直隸地區用于抵御后金的兵力中存在一支能夠上下一致協調統籌的中堅大兵團。