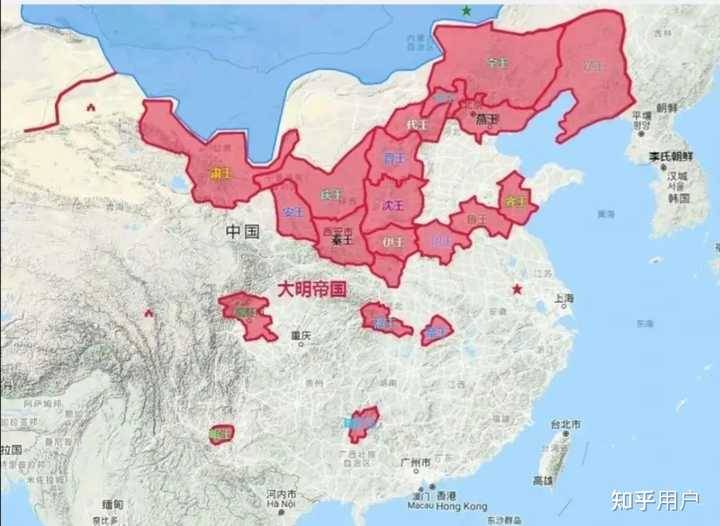

一個王朝定都需要考慮的因素很多,軍事安全、政治、經濟以及長治久安的需要都要考慮到。明太祖朱元璋崛起于江南,雖然掃平群雄后在南京稱帝但是并不太情愿在南京建都。

當時長安、洛陽、北京都在考慮范圍內,太子朱標去世前還曾詳細考察過遷都長安的可能性。所以對于朱元璋來說,南京并不是最恰當的建都地。

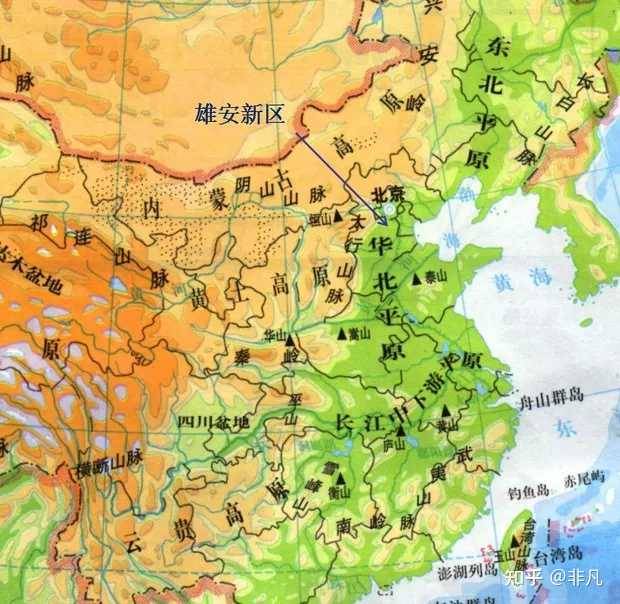

在明朝之前所有建都南京的王朝都是偏安或者是小王朝,所以朱元璋也有點忌諱。唯恐新生的大明王朝步割據政權的后塵;況且大明王朝的生死大敵在北方,定都南方的南京明顯在調動和應對突發事件的及時性上會差很多。而漢唐定都的長安已經殘破不堪,曾經富庶的關中變的貧瘠。況且大明王朝版圖明顯偏東,如果建都長安很容易受到攻擊。

當年明太祖朱元璋在擇地建都的問題到了明成祖朱棣依然存在。朱棣遷都北京絕對不止是回到自己封地這麼簡單,朱棣作為大明王朝的君主沒有那麼狹隘。

都說在什麼位置操什麼心,作為一國帝王考慮的更多是從全局角度考慮整個帝國的興衰。再說朱棣遷都的時間是永樂十九年,也即是說朱棣在南京稱帝將近二十年后才真正遷都。這段時間足夠朱棣完成在南京的洗牌,更不消說建文帝僅僅登基幾年的影響。所以肯定不是這幾方面的原因,那麼我們姑且揣測一下朱棣考慮的內容肯定包含如下內容:北方經濟開發、積極的國土防御政策以及天子守國門的危機感為前提的九邊防御體系。

北方經濟開發:

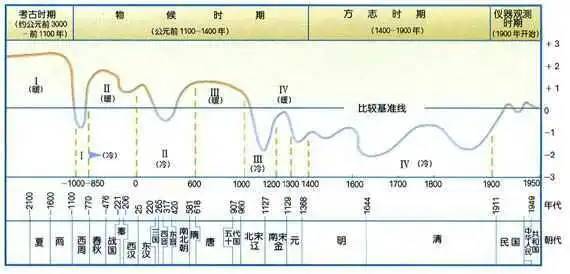

從三國時期南方經濟被著重開發,經歷東晉南北朝乃至兩宋的開發江南的富庶已經遠超北方。東晉、南朝、兩宋國土范圍基本都在南方,不盡力開發無法對抗北方政權。所以從南朝開始南方經濟就已經超過了北方,到唐朝中后期由于北方因安史之亂造成的殘破景象,南方已經成為國家賦稅的重要提供地區。

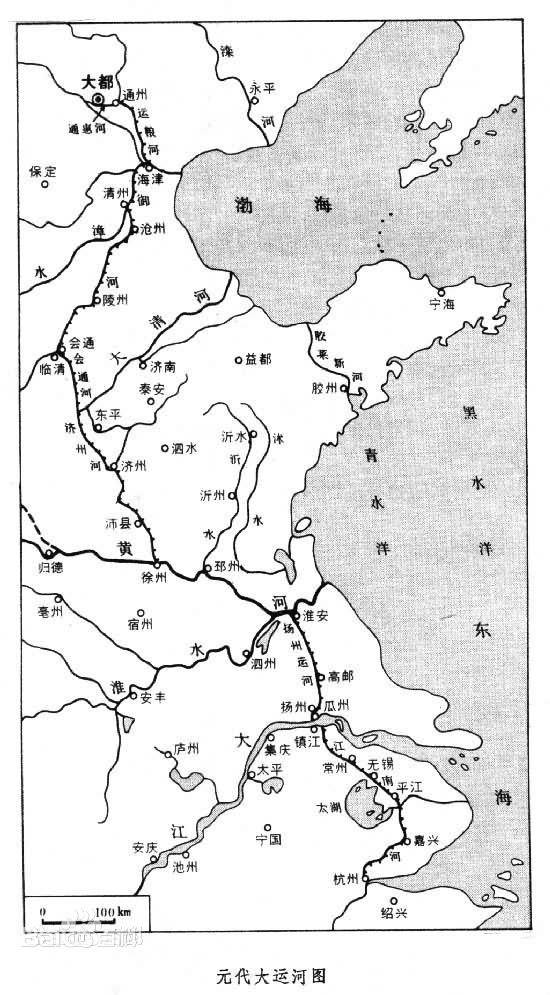

所以到了明朝依然如此,大明經濟南方重于北方。大明經濟重心在南方,為了重新提振北方經濟也是遷都的一個原因。只有遷都北京,北方經濟才有可能進一步受到刺激煥發活力。雖然歷史上明朝賦稅還是以江南為主,但是在非常時期(比如也先圍城)北方的糧餉和兵員真正的起到了積極的作用。

如果明成祖朱棣沒有遷都,那麼由于都城造成的虹吸作用人才、資金都會向南方聚集。本就相對落后的北方經濟只能越來越差,北方對蒙古防御所需的糧食等物資還得從南方運輸。長久以后這就會形成北方經濟愈發困頓的惡性循環。

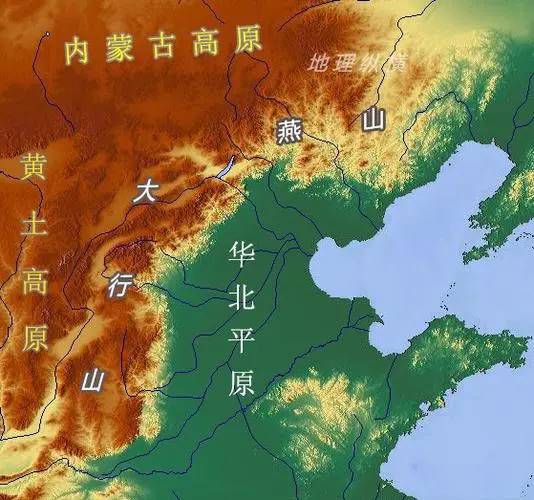

積極的國土防御政策:

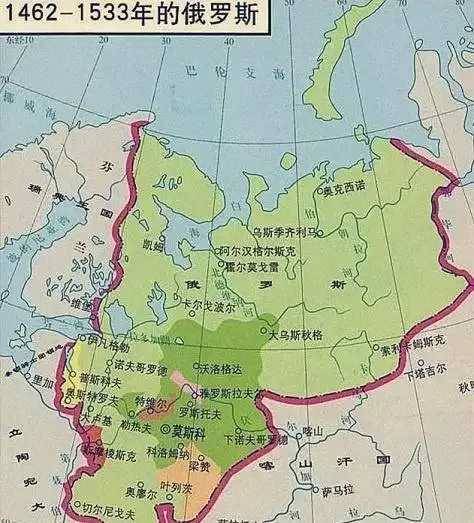

大明王朝是通過推翻元朝建立的國祚,可以說是唯一從南逐北建立的政權。但是蒙元并沒有被消滅,而是以成建制的方式退回草原依然保持著相當的戰斗力。

朱棣在位時也曾數次親征蒙古,他深刻感覺到遷都北京的必要性。因為如果大明王朝的政治中心遠在江南,一旦情況有變在缺乏現代化通訊工具的情況下即使以六百里加急遞送戰報也會耽誤軍情。況且還需要從南方調運糧草,造成攻擊蒙古的周期的延長。

遷都讓后世君臣有危機意識,維持對蒙古的軍事壓制

從這個角度說朱棣確實為了大明江山永固煞費苦心,因為他知道隨著時間的流逝如果都城在大后方的南京無論北方局勢多麼糜爛南方依舊可以歌舞升平。因為不是哪代帝王都有爭雄的帝王之心,除了懂得開國艱難的前兩代君主就是少數有大局觀的帝王了。

即便不是昏君,就是守成之君遠在江南也無法直接體會帝國北方的危難。也許停留在戰報上的字面描述遠沒有親眼所見來的震撼,所以必須要遷都北京。

要讓后代君主以天子守國門的姿態感受蒙古各部帶來的軍事威脅,再此基礎上配置重金打造的九邊防御體系才能讓大明江山長治久安。如果不是朱棣沒有遷都的話,瓦剌在突破九邊后最理想的結局也不過是維持南北對峙的偏安局面。

小結:

雖然在崇禎自殺亡國后,無數人慨嘆如果當時建都南京的話明朝不會這麼倉促亡國。但是可能大家都沒有考慮過,如果不是朱棣力排眾議的遷都也許大明維持不了276年大一統的國祚。