要不是長城就圈住北京,他還能遷都烏蘭巴托。

明朝遷都北京,實際上是跨時代的想法,本意是打北元,誰知道后面還能抗后金。一舉兩得。

古代打仗不向現在,比如打越南了,直接各地調兵蹲在廣西云南,然后物資往這兩個省一送,準備好了,打一個月馬上回家。

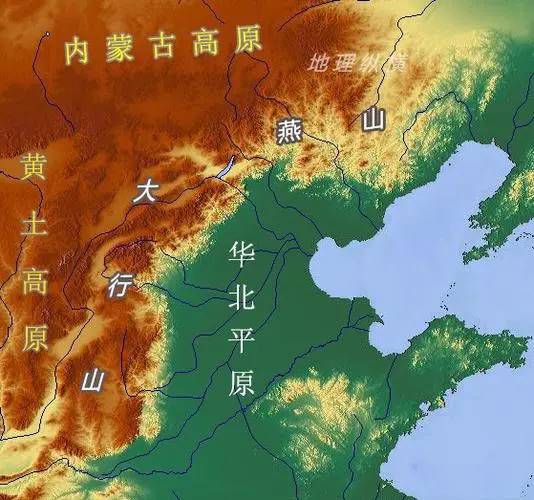

古代打仗,一出征都是打上幾年的。特別是打北元這種找不到金帳的時候。得到處找,你小股斥候出去找,可能被蒙古騎兵吃掉,大部隊出去找,后勤就要沿路安排部隊保護運輸隊伍。

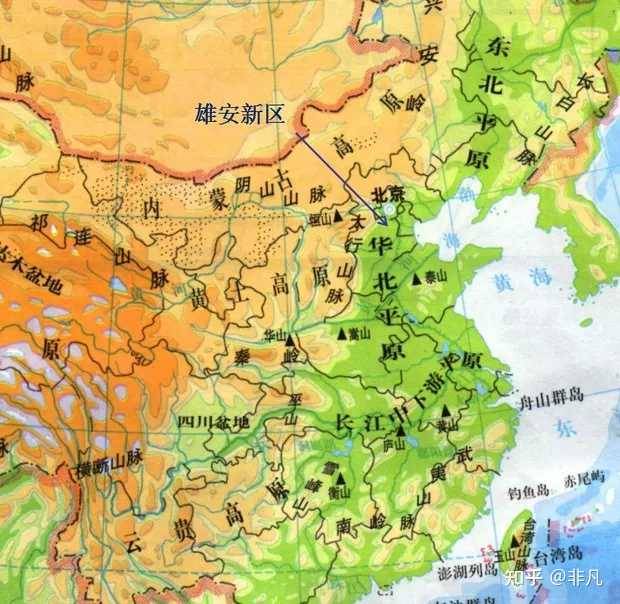

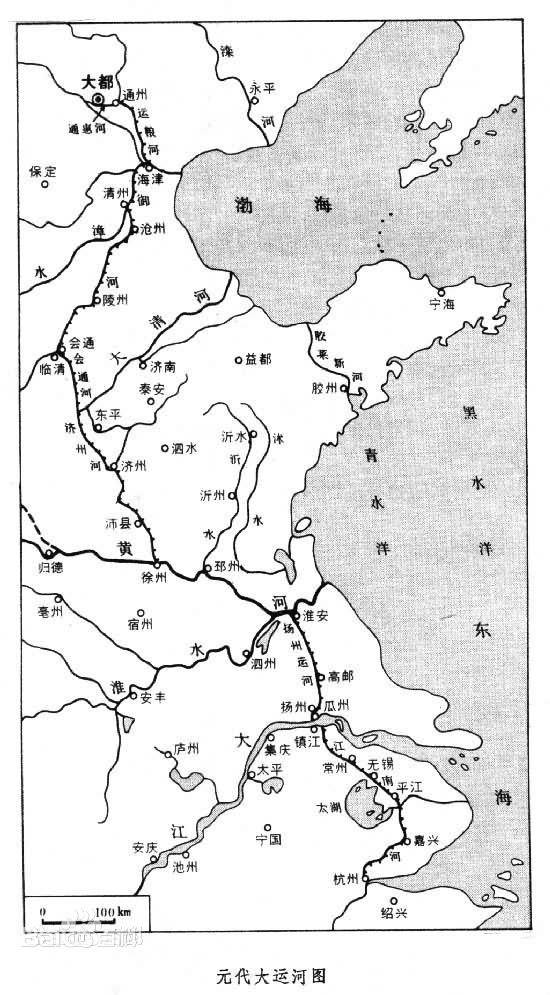

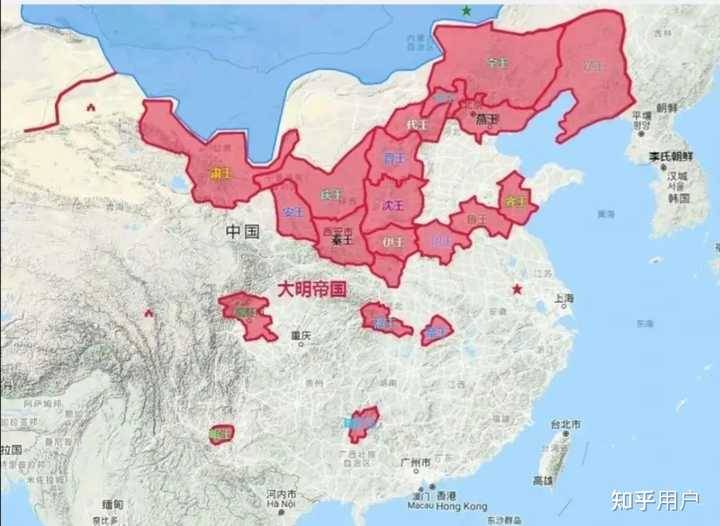

如果首都在南京,國庫就在南京,大量的糧食你肯定是全國先運到南京,再從南京調往北境,這不走冤枉路嗎?而送到北京,北京再往北送到山西,順路啊,同理北京送往遼東也順路啊。

還有,皇帝雖然親征能說話算話了,但是后方調配的物資和補員,還得朝廷來辦,前線的戰報送到太子手里,太子得給前線準備東西。

古代沒有英特網,鴿子是很不靠譜的通信方式,主要還是靠驛馬送戰報,北境跑北京,可能都需要十來天,你再送南京,又要一個月,等你拿到最新的戰報,已經是一個月前的事了,什麼事?前線糧草被焚,速速運送糧草,好,你現在籌備糧草,再送出去,前線馬都吃光了,還打個屁啊!

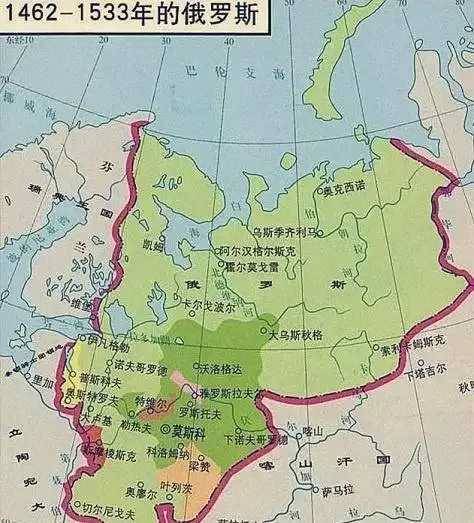

關鍵是,朱棣并不知道建州會有八旗造反,他也把首都遷到了北京,北京扛后金的作用可就太大了!要是在南京,后金早入關了。就后期邊軍欠餉這事,不是北京離得近,山海關早特麼不干了!輪得到你吳三桂摘桃子?你信不信戚繼光修長城的機會都沒有。

從文化方面來說,如果朱棣不遷都北京,那麼北方學子中舉的幾率會更低!明初科舉基本牢牢被江南士族壟斷,注意我說的是壟斷,南直隸一度出現需要借外地名額中舉,本來明朝科舉的技術含量就低,八股取士,考官考生基本都是來自江南,外地的你考得過人家?長此以往,朝堂上還有不是江南的人嗎?就是因為遷都到了北京,北直隸才有了額外的北方學子的名額,雖然有冒籍,但是總好過沒有啊,你知道廣西廣東云南才幾個中舉名額嗎?不遷都,就不是皇帝與士大夫共享天下,而是皇帝給士大夫打工了。

怪誰?還不是你爹把武將給殺干凈了嘛。北方為什麼考不過?儒家啊,一方面喜歡投降,一方面喜歡逃跑,投降的被清算了,逃跑的都在南方了。從唐末開始逃,都逃了幾百年了,儒家根基早不在山東了。